Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale

(2003-2007)

Résumé

Dans Le passé, modes d’emploi. Histoire mémoire, politique (2005), l’historien Enzo Traverso compare la mémoire à « un chantier ouvert, en transformation permanente ». En Argentine, les voix qui se sont élevées contre la répression étatique pendant la dernière dictature (1976-1983) ont ensuite donné lieu à l’élaboration d’une mémoire collective de ce passé traumatique aux échelles nationale et locale. L’arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner en 2003 a marqué un tournant dans le rôle de l’État par rapport à l’élaboration d’une mémoire collective à travers des politiques publiques de mémoire. Pourtant, en 2005, plusieurs associations et assemblées populaires de la ville de Buenos Aires ont fait le choix de mener une nouvelle initiative mémorielle de façon autonome : les « dalles pour la mémoire ». Nous analyserons la genèse de ce projet qui n’a pas impliqué de participation étatique, dans un contexte politique national pourtant favorable à cette mémoire collective.

Mots-clés : Argentine, mémoire, dalles, Buenos Aires

The « tiles for memory » in Buenos Aires: issues of the last Argentinian dictatorship’s memory on a local scale

Abstract

In Le passé, modes d’emploi. Histoire mémoire, politique (2005), historian Enzo Traverso compares the memory to “an open construction site, in permanent transformation”. In Argentina, the voices that rose against state repression during the last dictatorship (1976-1983) then participated to the development of a collective memory of this traumatic past on a national and local scale. The election of Néstor Kirchner in 2003 marked a turning point in the role of the State in relation to the development of a collective memory through public memory policies. However, in 2005, several associations and popular assemblies in the city of Buenos Aires chose to lead a new memorial initiative independently: the “tiles for memory”. We will analyze the genesis of this project which did not involve state participation, in a national political context that was nevertheless favorable to this collective memory.

Keywords: Argentina, memory, tiles, Buenos Aires

Las “baldosas por la memoria” en Buenos Aires: desafíos de la memoria de la última dictadura argentina a escala local

(2003-2007)

Resumen

En Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique (2005), el historiador Enzo Traverso compara la memoria con « una obra abierta, en permanente transformación ». En Argentina, las voces que se alzaron contra la represión estatal durante la última dictadura (1976-1983) dieron lugar posteriormente a la elaboración de una memoria colectiva de ese pasado traumático, tanto a escala nacional como local. La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 marcó un punto de inflexión en el rol del Estado en la construcción de una memoria colectiva, mediante políticas públicas orientadas a la memoria. Sin embargo, en 2005, varias asociaciones y asambleas populares de la ciudad de Buenos Aires decidieron llevar adelante una nueva iniciativa memorial de manera autónoma: las “baldosas por la memoria”. Analizaremos la génesis de este proyecto, que no implicó participación estatal, en un contexto político nacional que, paradójicamente, era favorable a la construcción de esta memoria colectiva.

Palabras clave: Argentina, memoria, baldosas, Buenos Aires.

As “lajes pela memória” em Buenos Aires: desafios da memória da última ditadura argentina na escala local (2003-2007)

Resumo

Em Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique (2005), o historiador Enzo Traverso compara a memória a “um canteiro de obras aberto, em permanente transformação”. Na Argentina, as vozes que se levantaram contra a repressão estatal durante a última ditadura (1976-1983) deram origem posteriormente à construção de uma memória coletiva desse passado traumático, tanto em escala nacional quanto local. A chegada de Néstor Kirchner ao poder, em 2003, marcou um ponto de inflexão no papel do Estado na elaboração de uma memória coletiva por meio de políticas públicas de memória. No entanto, em 2005, várias associações e assembleias populares da cidade de Buenos Aires decidiram desenvolver uma nova iniciativa memorial de forma autônoma: as “lajes pela memória”. Analisaremos a gênese desse projeto, que não contou com participação estatal, em um contexto político nacional que, paradoxalmente, era favorável à construção dessa memória coletiva.

Palavras-chave: Argentina, memória, lajes, Buenos Aires.

------------------------------

Aurélia Gafsi

Doctorante

Sorbonne Université

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale

(2003-2007)

INTRODUCTION

En 2005, plusieurs associations et assemblées populaires de Buenos Aires se sont réunies afin de chercher un moyen novateur pour faire mémoire des victimes[i] de la dernière dictature. Leur intention était d’inscrire cette mémoire dans chaque quartier et de préparer le 30ème anniversaire du coup d’État militaire de 1976. L’idée était de mettre en avant la mémoire individuelle de personnes assassinées ou victimes de disparitions forcées pendant la dernière dictature civilo-militaire argentine (1976-1983). Pendant cette période, les représentants du régime et leurs complices (une partie du clergé, des entrepreneurs, des médecins, des juges…) ont mis en place une violence répressive extrême caractérisée, entre autres, par les disparitions forcées de civils, la torture, les assassinats et la création de plus de 800 centres clandestins de détention dans tout le pays[ii].

Les associations et les assemblées populaires qui se sont réunies à Buenos Aires en 2005 avaient pour objectif de choisir une initiative mémorielle pour élaborer et transmettre la mémoire collective de ce passé violent à l’échelle locale des quartiers. Ces groupes ont choisi de créer des dalles pour donner une visibilité à l’identité et à la mémoire des personnes assassinées ou disparues dans le cadre de la répression dictatoriale. Les dalles sont des objets matériels du quotidien qui occupent l’espace public. Elles matérialisent un travail de mémoire collectif à l’échelle locale qui participe à un ensemble d’initiatives mémorielles à l’échelle nationale. Nous comprenons ici le concept de travail de mémoire comme l’a défini la sociologue Elizabeth Jelin. Elle a souligné que le travail est le « signe distinctif de la condition humaine [qui] transforme la personne et la société en lieu actif et productif » (Jelin, 2002, p. 14). Le processus de fabrication puis de pose des dalles illustre cette dimension « active et productive » des acteurs impliqués. Les membres des associations qui fabriquent et posent des dalles ainsi que les proches des personnes commémorées et les autres participants (voisins, étudiants, artistes…) à ces activités mémorielles sont les acteurs de l’élaboration sociale d’une mémoire collective du passé récent.

La mémoire collective qui va nous intéresser ici est celle qui se centre sur les personnes que la dernière dictature a prises pour cible. Toute mémoire collective se compose de mémoires individuelles qui offrent des fragments du passé. En effet, comme l’écrivait Maurice Halbwachs : « nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, alors même qu'il s'agit d'événements auxquels nous seuls avons été mêlés, et d’objets que nous seuls avons vus » (Halbwachs, 1950, p. 6). Les dalles de Buenos Aires transmettent ces mémoires individuelles à l’échelle des quartiers, dans des lieux associés à la biographie des personnes commémorées : domicile, travail, université, lieu de séquestration, etc. Elles donnent ainsi une visibilité aux identités individuelles qui étaient auparavant représentées comme un groupe, celui des « 30 000 » disparus. La disparition forcée est un crime qui implique une disparition physique et symbolique. En redonnant une identité à ces personnes dans l’espace public, les dalles luttent contre ce crime.

Dès la fin de la dictature, cette partie de la société (survivants de la dernière dictature, familles de disparus ou de personnes assassinées, associations de défense des droits humains, etc.) n’a pas cessé d’être active par rapport au travail de mémoire. À partir du retour à la démocratie, avec la prise de fonctions du président Raúl Alfonsín le 10 décembre 1983, cette mémoire collective a commencé à s’élaborer avec plusieurs initiatives que nous aborderons ultérieurement. Pour ce qui est des politiques publiques de mémoire, l’arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner le 25 mai 2003 a marqué un avant et un après. Nous verrons dans cet article que son mandat (2003 à 2007) s’est caractérisé par des politiques publiques de mémoire qui ont créé un climat national favorable à la transmission de cette mémoire collective. À la même période, la genèse du projet des « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires a montré le rôle actif d’une partie de la société civile dans l’élaboration et la transmission d’une mémoire du passé récent. Il est intéressant d’observer qu’entre 2003 et 2007, dans un contexte politique national favorable à cette mémoire collective, une partie de ces secteurs a continué d’innover en termes de transmission mémorielle indépendamment du gouvernement. Dans cet article, nous montrerons comment le projet des « dalles pour la mémoire » de Buenos Aires incarne une série d’enjeux mémoriels à l’échelle locale. Pour cela, nous nous baserons sur l’observation participante[iii] de trois séjours de terrain réalisés entre 2022 et 2024, sur une série d’entretiens semi-directifs[iv] et sur les livres publiés par les associations liées aux dalles. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le contexte du gouvernement de Néstor Kirchner et nous interrogerons la rupture qu’il a marquée avec les gouvernements précédents par rapport à la gestion du passé dictatorial. Puis, nous analyserons la genèse du projet des dalles mémorielles de Buenos Aires qui a donné une dimension spatiale à la mémoire collective et aux mémoires individuelles de ce passé violent. Enfin, nous montrerons que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) entamé au milieu des années 1990 et qui a posé la question de la conception du militantisme des années 1970 dans le présent d’énonciation.

- Le contexte du gouvernement national de Néstor Kirchner

Dès son discours d’investiture, le 25 mai 2003, Néstor Kirchner a fait référence au passé dictatorial en annonçant qu’il faisait « partie d’une génération décimée, punie par des absences douloureuses »[v]. La violence évoquée par l’adjectif « décimée » et le substantif « absences » fait bien sûr référence à la répression de la dernière dictature civilo-militaire. L’expression « génération décimée » donne l’impression d’une communauté particulièrement attaquée par la dernière dictature et dont l’un des points communs aurait été l’âge. Il a été prouvé que beaucoup des détenus-disparus étaient très jeunes, voire mineurs, et étudiaient au lycée ou à l’université. En novembre 2015, un rapport du « Programme du Registre Unifié des Victimes du Terrorisme d’État[vi] » a établi que les personnes entre 20 et 29 ans représentent 59,4% des victimes de la répression dictatoriale[vii]. C’est à cette génération que fait référence Néstor Kirchner, lui qui avait 26 ans au début de la dernière dictature. Dans son discours d’investiture, il s’est donc inscrit dans une génération qui a vécu et en a souffert de cette période et il a tissé un lien entre ce passé et le présent en indiquant : « je me suis rallié à des luttes politiques avec des valeurs et des convictions que je ne pense pas laisser à la porte de la Casa Rosada ». Il annonçait ainsi sa volonté de mener des politiques publiques guidées par des convictions politiques qui relient le passé et le présent.

Il est le premier président à s’être présenté comme un allié des associations de défense des droits humains dans ses discours et à travers une série d’actes et de politiques publiques. Le mois de mars 2004 a condensé plusieurs initiatives présidentielles par rapport à la mémoire du passé récent. Le 19 mars, Néstor Kirchner a visité l’ancien centre clandestin ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) avec des survivants de ce lieu répressif et des associations de défense des droits humains. À l’époque, l’ESMA continuait à fonctionner comme un lieu de formation militaire et était inaccessible au public. Le 19 mars, des survivants de l’ESMA ont donc pu y entrer pour la première fois depuis le retour à la démocratie et en présence du président Néstor Kirchner, de la députée Cristina Fernández de Kirchner (sa femme), du maire de la ville autonome de Buenos Aires Aníbal Ibarra. Cette visite a été vécue par les survivants comme un moment historique. Lila Pastorizo a en effet souligné que cela voulait dire que « l’État assumait la responsabilité de ce qu’il avait provoqué »[viii] pendant la dernière dictature.

Quelques jours plus tard, le 24 mars 2004, une série d’actions très significatives ont été menées par le président à Buenos Aires. Il s’agissait du 28ème anniversaire du coup d’État militaire de 1976. Depuis 2002, le 24 mars est le jour national de la « mémoire pour la vérité et la justice » (loi 25 633). Pour la première commémoration de cette date en tant que président, Néstor Kirchner a mené plusieurs initiatives. Il a signé avec Aníbal Ibarra un accord qui prévoyait la récupération du terrain[ix] et de ses bâtiments par la ville de Buenos Aires pour y créer un « Espace pour la Mémoire, la Promotion et la Défense des Droits Humains ». Il a aussi fait retirer les portraits de Jorge Rafael Videla et de Reynaldo Bignone[x] qui étaient accrochés à l’intérieur du collège militaire. Enfin, il a prononcé un discours dans l’enceinte de l’ESMA après la prise de parole de María Isabel Prigione Greco (une fille de disparus née dans ce centre clandestin et membre de l’association H.I.J.O.S.) et de Juan Cabandié (un fils de disparus et un enfant volé qui avait récupéré son identité en janvier 2004). La participation de cette association souligne les liens qui commençaient à se tisser entre le gouvernement et certaines associations de défense des droits humains. Le président Néstor Kirchner s’est exprimé en ces termes :

Ce n’est plus en tant que camarade et frère de tellement de camarades et de frères avec qui nous avons partagé cette époque-là, mais c’est en tant que Président de la Nation Argentine que je viens demander pardon au nom de l’État national pour la honte d’avoir tu tellement d’atrocités pendant 20 ans de démocratie. (Applaudissements). Disons les choses clairement : ce n’est ni la rancœur, ni la haine qui nous guident, ce qui me guide, c’est la justice et la lutte contre l’impunité[xi].

Le président s’exprimait au nom de l’État argentin pour demander pardon pour le silence et l’impunité[xii] favorisés par les gouvernements des deux décennies précédentes. Il faut néanmoins nuancer l’idée de silence. Les premières années du gouvernement de Raúl Alfonsín (1983-1989) ont été marquées par des initiatives de mémoire et de justice comme la création de la CONADEP (Commission nationale sur la disparition de personnes) et son rapport Nunca Más (1984) ainsi que le procès aux membres de trois des quatre juntes militaires qui se sont succédées (1985). Malgré les lois de « Point Final » (1986) et d’« Obéissance Due » (1987) puis les grâces présidentielle signées par le président Carlos Menem, les années 1990 ne se sont pas caractérisées par une absence totale de politiques publiques par rapport au passé dictatorial récent. Même s’il était presque impossible d’entamer des procès pour crimes contre l’humanité, des lois de « réparation » (lois 24 043, 24 321, 24 411…) pour les victimes de la dictature et leurs familles ont été votées, avec l’intention de mettre fin aux revendications concernant le passé dictatorial. Dans son discours, Néstor Kirchner généralisait donc le silence et l’impunité à toute la période allant du retour à la démocratie (1983) au présent d’énonciation (2004) en omettant les initiatives publiques mentionnées précédemment. Il s’exprimait au nom de l’État, mais il ne se présentait pas seulement comme président. En effet, il a mis en avant trois statuts différents : celui de camarade, celui de frère et celui de président. Les deux premières identités renvoient à un engagement personnel tandis que la dernière évoque l’institution étatique. Le lien entre Néstor Kirchner et les survivants, les familles de victimes, les militants des associations de défense des droits humains dépassait alors le cadre privé pour s’inscrire dans la sphère publique et politique. C’est dans cette dynamique que l’idée de pardon « au nom de l’État national » peut être comprise. Ce discours semblait annoncer donc de futures politiques publiques de mémoire à l’échelle nationale. Il montrait aussi la légitimité attribuée à la « lutte contre l’impunité » des crimes commis pendant la dernière dictature. Dans la dernière phrase citée, le président opposait : d’une part, la rancœur et la haine ; et d’autre part, la justice et « la lutte contre l’impunité ». Il anticipait l’éventuelle critique de certains secteurs de la société —notamment ceux qui sont proches des militaires et les militaires eux-mêmes— qui auraient pu dénoncer une volonté de vengeance[xiii]. Il associait ainsi sa dénonciation du silence institutionnel à une démarche de justice.

Le mandat de Néstor Kirchner s’est caractérisé par des politiques publiques de mémoire dans la continuité du discours du 24 mars 2004 à l’ESMA. Avant cette date, il avait déjà montré sa préoccupation par rapport au passé récent en créant l’Archive Nationale de la Mémoire[xiv]. À partir de 2006, les documents, désormais protégés par cette archive, ont pu devenir des preuves dans le cadre de la réouverture des procès suite à l’annulation par le Congrès des lois dites de « Point Final » et d’« Obéissance Due ». La répression systématique organisée par les différentes juntes militaires entre 1976 et 1983 ayant été clandestine, la question des preuves est centrale, en particulier pour les cas de disparitions forcées et d’appropriations d’enfants. En 2004, le décret présidentiel 715 a établi la création d’une unité spéciale de recherches sur les disparitions d’enfants liées au terrorisme d’État. Cette initiative prolongeait les activités de la CoNaDI (Commission Nationale pour le Droit à l’Identité) qui avait été créée en 1992 pendant le gouvernement de Carlos Menem. Sous la présidence de Néstor Kirchner, les politiques publiques de mémoire et de droits humains ont impliqué un ensemble de lois. En 2004, la loi 25 914 a mis en place la possibilité d’une indemnisation pour les fils et filles de disparus ou les enfants qui avaient été séquestrés dans des centres clandestins. Cette loi renvoie à l’idée complexe et controversée de « réparation » déjà évoquée à propos des lois d’indemnisation votées dans les années 1990. Au-delà de l’aspect économique, la « réparation » peut aussi être symbolique comme c’est le cas lors d’hommages aux victimes de la répression dictatoriale. La dimension commémorative a fait partie de la politique mémorielle du gouvernement de Néstor Kirchner. Avec la loi 26 085 votée le 20 mars 2006, la date du 24 mars est entrée dans la catégorie des jours fériés nationaux inamovibles. Néstor Kirchner s’est donc inscrit dans la continuité de cette loi et a manifesté un soutien institutionnel et étatique à cette commémoration avec la loi de 2006. Son gouvernement a aussi mis en avant d’autres dates associées à la mémoire des victimes de la dernière dictature. Elles ont moins de visibilité mais elles ont une existence légale, ce qui a impliqué une volonté politique et une démarche institutionnelle de la part du gouvernement national. C’est par exemple le cas du 22 octobre qui est devenu le Jour National du Droit à l’Identité (loi 26 001, 2005) en hommage aux revendications des Grands-Mères de la Place de Mai dont l’association a été créée officiellement le 22 octobre 1977.

- La genèse des « dalles pour la mémoire » de Buenos Aires : mémoire(s) et espace public

Dévoiler l’identité des disparus et des personnes assassinées pendant la dictature dans l’espace public met en lumière des fragments de leur biographie et de leur mémoire individuelle à l’échelle locale. Le texte commence presque toujours par un verbe conjugué, au singulier ou au pluriel, qui indique le lien entre la personne commémorée et le lieu : « aquí vivió », « aquí estudió », « aquí trabajó », « aquí fue secuestrado/fue secuestrada », « aquí fue asesinado/fue asesinada ». La mémoire acquiert une dimension spatiale car les dalles révèlent les traces du passage des personnes disparues ou assassinées dans chaque quartier. En effet, l’objectif est de mettre en avant « la trace de leur passage par cette ville » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 75).

Les dalles sont le résultat d’un travail de recherche mené à l’échelle locale par des associations de défense des droits humains et des assemblées populaires[xv]. Dans certains quartiers de Buenos Aires, ces recherches ont commencé avant la genèse des dalles en 2005. À San Telmo, les membres de l’association Encuentro por la Memoria[xvi] ont établi une liste des disparus de leur quartier dès 1995-1996. L’idée était de réunir dans cette liste les quartiers voisins de San Telmo, La Boca et Barracas (Bargach Mitre, Sosa, 2014, p. 6). Pour recenser les personnes de ces quartiers qui ont été assassinées ou victimes de disparition forcée pendant la dictature, l’association utilisait le code postal des familles ayant dénoncé la disparition forcée d’un de leur proche. Le code postal est ce qui donne un caractère local à ce travail de recherche. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont expliqué qu’il s’agissait de passer du général —le groupe des victimes de la répression— au particulier —chaque disparu ou personne assassinée dans sa singularité—. Lors d’une visite guidée de l’ancien centre clandestin « Olimpo » (Buenos Aires) en 2022, le guide soulignait que le concept de « disparu » ne dit pas qui étaient les personnes concernées. La seule information qu’il donne c’est l’absence c’est-à-dire les effets de la répression dictatoriale. Le concept de disparu est pensé dans une dimension collective qui a d’ailleurs été centrale lors de la création de l’Association des Mères de la Place de Mai en 1977. Elles s’unissaient pour dénoncer la répression qui ne touchait pas des individus isolés mais toute une partie de la société. L’idée que les disparus appartiendraient à un groupe unifié, ou du moins perçu comme tel par une partie de la société, était résumée par l’expression « todos son mis hijos » utilisée par l’Association des Mères de la Place de Mai. Cependant, les identités individuelles sont mises en avant par d’autres associations comme celles des Mères de la Place de Mai - ligne fondatrice qui portent des foulards blancs avec le nom de leur enfant et la date de sa disparition.

Un autre quartier dans lequel s’est effectué le travail de recherche de l’identité des disparus et des personnes assassinées pendant la dictature à l’échelle locale avant 2005 est celui de San Cristóbal. Les membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, créée en 1997, ont mené ces recherches. Elles ont conduit à deux initiatives : d’une part, la pose de plus de 80 monolithes mémoriels sur 17 pâtés de maison de l’avenue San Juan en mars 2004 ; et d’autre part, la confection d’un livre en mémoire des disparus du quartier. Intitulé « Su ejemplo perdura en nuestra lucha ». Historias de vida de los compañeros detenidos-desaparecidos en nuestro barrio, il a été édité pour la première fois en 2008, la même année que la première publication du livre Baldosas por la memoria (Barrios por memoria y justicia, 2008).

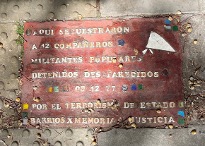

Figure 1 : monolithe mémoriel posé en mars 2004 dans l’avenue San Juan par les membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad.

Les monolithes mémoriels sont particulièrement intéressants pour comprendre la genèse des « dalles pour la mémoire ». Ils ont été fabriqués et posés un an avant que les associations portègnes se réunissent et décident de créer des dalles mémorielles. Ces monolithes et les futures dalles ont en commun leur dimension matérielle, leur insertion dans l’espace public (sur le trottoir) et la mise en avant d’identités individuelles. Le texte sur les monolithes de l’avenue San Juan souligne l’inscription de ces identités et de ces mémoires individuelles à l’échelle locale : le nom du ou de la disparue est suivi de la date de disparition forcée puis de l’expression « détenu-disparu/détenue-disparue du quartier par le terrorisme d’État. Présents dans notre mémoire ». Les monolithes revendiquent donc la présence symbolique des disparus du quartier.

Avant la genèse des « dalles pour la mémoire », transmettre le résultat de ces recherches dans l’espace public a pu passer par d’autres initiatives. En 1997, l’association Encuentro por la memoria a organisé une première marche aux flambeaux[xvii] (« Marcha de antorchas ») dans le quartier de San Telmo. Des affiches en mémoire des disparus du quartier étaient collées dans la rue, sur les murs et le trajet de la manifestation passait devant ces lieux. Chaque affiche indiquait le nom, la date de disparition forcée, l’adresse et une brève description qui incluait la profession (Bargach Mitre, Sosa, 2014 : 6). Les affiches sont des supports éphémères, contrairement aux dalles. Cependant, ces affiches collées dans le quartier de San Telmo, sont le signe d’un processus d’individualisation des mémoires des victimes de la dictature qui s’est intensifié avec les dalles à partir de 2005-2006.

En 2005, 18 associations et assemblées populaires de Buenos Aires se sont réunies pour préparer le 30ème anniversaire du coup d’État de 1976 qui allait avoir lieu le 24 mars 2006. Elles souhaitaient donner une visibilité locale aux disparus et aux personnes assassinées pendant la dictature, en inscrivant leurs mémoires individuelles dans les quartiers où ils avaient vécu, étudié, travaillé… S’est alors créée le groupe Barrios por memoria y justicia qui réunissait tous ces acteurs. Plusieurs de nos interlocuteurs qui ont fait ou font toujours partie d’une association de dalles nous ont indiqué que ce collectif n’avait pas d’existence juridique mais qu’il unifiait cette initiative. Depuis 2006, de nouveaux quartiers ont intégré ce projet. Il existe deux types de groupes : d’une part, ceux qui se sont formés pour le projet des dalles et qui se consacrent exclusivement à cela ; et d’autre part, ceux qui existaient avant 2005 et qui ont plusieurs missions en plus des dalles. Ce second cas concerne principalement les assemblées populaires formées lors de la crise sociale, politique et économique de décembre 2001. L’introduction du premier livre collectif souligne que le but commun de tous ces acteurs est d’« aller à rebours du chemin de l’Oubli dans [leurs] quartiers » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 9). Dans l’espace public, la lutte contre l’oubli des disparus et des personnes assassinées par le terrorisme d’État passe, entre autres, par les dalles qui mettent en avant des mémoires individuelles qui font partie de la mémoire collective à l’échelle locale et nationale. Le recours à des dalles pour l’élaboration d’une mémoire collective peut faire écho aux Stolpersteine, des pavés mémoriels posés en Allemagne depuis 1992 par l’artiste allemand Gunter Demnig en mémoire des victimes du nazisme. Les acteurs à l’origine des dalles mémorielles de Buenos Aires connaissent cette initiative mais ils n’ont pas conçu leur projet pour en faire une continuité de celui de Gunter Demnig. Le choix de ce support a été motivé par la possibilité de créer des dalles de façon artisanale, autonome et collective[xviii].

Dès leur genèse, les dalles de Buenos Aires se sont caractérisées par l’idée de la transmission des identités et des mémoires individuelles qui participent à la mémoire collective. Le prologue du premier livre à ce sujet souligne l’intention associée aux dalles en ces termes : « Nous le faisons parce que nous souhaitons les réhumaniser, leur rendre leur identité de combattants sociaux engagés et les revendiquer ». (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 9). Les verbes « réhumaniser » et « rendre » évoquent la récupération de l’identité et de la biographie des disparus et des personnes assassinées. Dans ce même livre, il est indiqué qu’au début il y avait environ 600 « histoires à raconter » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 10). Ces « histoires » qui individualisent le groupe des personnes disparues ou assassinées par le terrorisme d’État s’opposent à un processus de déshumanisation des victimes de la répression par les militaires et leurs complices. Cette déshumanisation passait par la construction de la figure de l’« ennemi subversif » dans le discours officiel et les violations des droits humains dans les centres clandestins. Transmettre l’identité et la mémoire des victimes de la dictature dans chaque quartier reviendrait à « faire sortir la figure du disparu de l’abstraction et l’humaniser » (Osvaldo López, Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 300). Dans le cas des disparus, il s’agit de les « faire sortir » de cette catégorie abstraite qui ne permet pas de savoir qui ils étaient. Le verbe « humaniser » révèle que l’intention du projet était de mettre en lumière l’identité propre de chaque personne : nom, prénom, liens de famille et d’amitié, profession, idées politiques… Ce projet d’humanisation et de récupération des identités individuelles s’inscrit à l’échelle locale et il est présenté comme un succès dans le deuxième livre sur les dalles de Buenos Aires (Barrios por memoria y justicia, 2010).

Les dalles sont le résultat de plusieurs étapes antérieures à leur pose. La création (mélange du ciment, de l’eau et d'un colorant ; organisation des lettres du texte ; décoration avec les morceaux de mosaïque) souligne le caractère matériel de cette production qui implique un certain savoir-faire que les membres des associations ont acquis au fur et à mesure. En 2005, les associations se sont mises d’accord pour établir des normes quant au texte sur les dalles avec trois constantes : l’usage des expressions « militant populaire » et « terrorisme d’État » ainsi qu’une signature unique dans toute la ville : « Barrios por memoria y justicia ». Les associations ne signent pas les dalles qu’elles fabriquent en indiquant le quartier car ces créations ont une dimension profondément collective qui est essentielle dès la fabrication à laquelle participent activement les familles et les amis des disparus. Depuis février 2007, des morceaux de mosaïque colorés sont placés sur les dalles et font ainsi ressortir le texte et en particulier les noms. Cela n’était pas prévu pour les toutes premières dalles. Les membres de la commission des quartiers d’Almagro et de Balvanera ont eu l’idée d’utiliser des morceaux de mosaïque colorés en recréant une dalle suite à un acte de vandalisme en février 2007, six mois après la pose initiale de la dalle. Lors des fabrications de dalles, les membres de la famille et les amis des personnes commémorées peuvent choisir comment placer ces morceaux de mosaïque colorés. Ils peuvent aussi parfois choisir des morceaux de mosaïque qui renverraient à la vie des personnes évoquées : un foulard blanc pour des Mères de la Place de Mai, une guitare pour un musicien[xix], des animaux pour un vétérinaire[xx]…

Figure 2 : Dalle mémorielle devant l’église de la Santa Cruz, quartier de San Cristóbal.

Le tout premier événement organisé dans le cadre du projet des « dalles pour la mémoire » a été la pose d’une dalle face à l’Église de la Santa Cruz dans le quartier de San Cristóbal en décembre 2005. La dalle était centrée sur 12 disparus. Certains ont été séquestrés devant cette église et d’autres lieux (domicile, chapelle…) entre le 8 et le 10 décembre 1977. Ce groupe qui se réunissait dans cette église est devenu particulièrement emblématique car il était, entre autres, composé de trois des fondatrices de l’association des Mères de la Place de Mai : Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco et Esther Ballestrino de Careaga ; ainsi que de deux religieuses françaises : Léonie Duquet et Alice Dumont[xxi]. En rendant visible la trace du passage de ces disparus, cette première dalle annonçait d’ores et déjà l’objectif principal du projet : transmettre la mémoire de disparus individuels et de personnes assassinées par la dernière dictature, en proposant ainsi une mémoire collective qui se tisse en réseau à l’échelle de la ville.

3. Les dalles mémorielles de Buenos Aires et la mémoire du militantisme des années 1970

Les dalles sont des traces mémorielles qui peuvent interpeler les passants et qui s’inscrivent dans la continuité d’un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) qui a débuté au milieu des années 1990. Pendant le gouvernement de Carlos Menem (1989-1999), les procès pour les crimes contre l’humanité commis par les militaires et leurs complices étaient presque impossibles. À partir de 1998, les « procès pour la vérité » à La Plata et dans d’autres villes du pays ont permis de faire la lumière sur des crimes commis entre 1976 et 1983. Dans le contexte des deux mandats de Carlos Menem, associés par beaucoup de nos interlocuteurs à l’idée d’impunité, la création de l’association H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) en 1995 a marqué un tournant. Ces nouveaux acteurs sociaux — les enfants de disparus ou de personnes assassinées pendant la dictature — ont mis en place une nouvelle façon d’occuper l’espace public avec des revendications mémorielles et de justice : les escraches[xxii]. Ces manifestations organisées devant le domicile de personnes qui ont participé à la répression dictatoriale dénonçaient l’impunité évoquée précédemment, l’un des principaux slogans étant : « s’il n’y a pas de justice, il y a des escraches ».

Un autre élément essentiel par rapport à l’association H.I.J.O.S est la référence au militantisme des personnes disparues ou assassinées. Précisons que parmi les personnes séquestrées, assassinées ou disparues par les acteurs du terrorisme d’État, il y avait des militants qui appartenaient à des groupes politiques (armés ou non) ainsi que des personnes qui ne militaient pas et n’appartenaient à aucun groupe politique. Les membres d’H.I.J.O.S, qui font partie de la deuxième génération affectée par le terrorisme d’État, ont entamé un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) en revendiquant l’engagement politique et social de leurs parents. Cette revendication a opéré un « déplacement » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) de la figure des disparus et des personnes assassinées du statut de victime, avec la connotation de passivité qui lui est souvent associée, à celui de militant. L’idée de victime n’est d’ailleurs pas utilisée par les acteurs de notre corpus car l’objectif des dalles n’est pas d’« inscrire les personnes commémorées dans la position de la victime passive qui souffre » mais de donner la priorité « à ce qu’elles ont fait pendant leur vie plutôt qu’à ce que leurs bourreaux ont voulu faire d’elles » (Le Fur, 2014, p. 105). Lors d’entretiens ou de poses de dalles à Buenos Aires[xxiii], nous avons remarqué que pour une partie de la société, l’engagement politique des victimes de la répression a été synonyme de soupçons voire d’une idée de culpabilité. Les projets sociaux et politiques des disparus et des personnes assassinées pendant la dernière dictature auraient été effacés de certains discours mémoriels car le thème du militantisme était inaudible pour l’opinion publique. Pendant la dernière dictature, la figure de l’ennemi « subversif » créée par le discours officiel de la junte pour légitimer la répression renvoyait à une conception qui réduisait le militantisme à des actions armées jugées comme dangereuses pour la sécurité du pays. Cette image véhiculée par le discours officiel des représentants de la dictature a eu des conséquences même après le retour à la démocratie.

Les soupçons et la supposée culpabilités associées aux victimes de la dernière dictature par une partie de la société après le retour à la démocratie reprenaient le discours officiel de la junte militaire (1976-1983) et associaient le militantisme à l’idée de « subversion ». Nous utilisons ici le mot militantisme pour désigner l’appartenance des disparus et des personnes assassinées à des groupes politiques ainsi que les projets politiques et sociaux qui sous-tendaient cet engagement. Le processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) entamé au milieu des années 1990 a marqué une rupture avec les discours qui passaient sous silence cette partie de l’identité des personnes commémorées ou qui la stigmatisaient pour justifier le terrorisme d’État. À Buenos Aires, les « dalles pour la mémoire » s’inscrivent dans la continuité de ce processus. Comme indiqué précédemment, parmi les bases communes au texte de toutes les dalles de la ville, figure l’expression « militant populaire ». Elle apparaît sur toutes les dalles, qu’elles soient individuelles ou collectives, donnant ainsi l’image d’un groupe uni par des valeurs communes. Cette expression unique permet de respecter la concision imposée par le format des dalles tout en soulignant l’idée d’engagement politique et social. Cependant, le projet des dalles ne passe pas sous silence l’hétérogénéité de ce groupe. À ce jour, quatre livres collectifs ont été publiés par les associations qui fabriquent et posent des dalles (2008, 2010, 2013, 2016). Dans chaque livre, les biographies des personnes commémorées mettent en avant leur militantisme et les singularités de l’engagement politique et social de chacun. L’expression « militant populaire » peut interpeler les passants et les inviter à en savoir plus sur la vie de la personne nommée sur la dalle.

Mettre en avant des traces de la vie des disparus et des personnes assassinées implique alors une dimension biographique. Les principaux éléments liés à la mémoire individuelle apparaissent sur la dalle. Comme nous l’avons annoncé, le texte des dalles est synthétique du fait du format mais il peut être complété par les livres collectifs publiés par les associations. Nous allons nous centrer sur le premier livre (2008) car la période qui nous intéresse est celle du gouvernement de Néstor Kirchner. Dans ce livre intitulé Baldosas x la memoria, nous avons recensé douze groupes militants, nommés dans les biographies. Par ordre d’apparition, ces groupes sont : la « Juventud Trabajadora Peronista » (36), la « Juventud Universitaria Peronista » (36, 232, 237), le « Centro de Estudiantes del Colegio Urquiza » (37), le « PRT [Partido Revolucionario de los Trabajadores] 22 de agosto » (126), la « Juventud Peronista » (158, 160, 290), le « Peronismo de Base » (158), le « Partido Revolucionario de los Trabajadores » (158, 295), les « Fuerzas Armadas Peronistas » (200), l’« Ejército Revolucionario del Pueblo » (202, 206), le « Movimiento Revolucionario 17 de octubre » (254, 259), le « Movimiento Villero » (259) et le groupe « Montoneros » (290). Ce livre n’entre pas dans le détail du projet politique et social de chacun de ces groupes mais cette diversité souligne l’hétérogénéité du militantisme à l’échelle locale. Les dalles mémorielles donnent à voir la dimension locale de cet engagement. Elles s’opposent aussi aux tentatives d’effacement, par la junte et ses représentants, de l’identité et de la biographie des disparus qui

« …ont souffert toutes les négations possibles. Ils ont été reniés quand ils ont été séquestrés. Leur condition humaine a été niée quand ils ont été diabolisés. Leurs corps ont été niés quand ils ont été assassinés. Leur insertion sociale, leur appartenance, leur militantisme et leur identité idéologique ont été niés » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 10).

Les dalles de Buenos Aires transmettent la mémoire des disparus et des personnes assassinées par la dernière dictature. Cette revendication visuelle et symbolique, avec l’expression « militant populaire » qui unifie toutes les dalles de la ville, a vu le jour dans un contexte politique national favorable. Néanmoins, la « resignification militante » à laquelle participent les dalles et l’élaboration sociale de cette mémoire collective a aussi suscité l’opposition et l’hostilité d’une partie de la société à l’échelle locale, comme en atteste le livre publié en 2008. Des actes de vandalisme y sont dénoncés. Cette violence symbolique visait les dalles mais aussi et peut-être surtout, la mémoire collective qu’elles représentent. En mars 2004, peu de temps après leur inauguration, certains monolithes mémoriels de l’avenue San Juan (quartier de San Cristóbal) ont été cassés à coups de massue[xxiv]. Cet acte de vandalisme ne concerne pas les dalles mémorielles mais il est un précédent à prendre en compte. En effet, les monolithes de l’avenue San Juan ont en commun avec les dalles leur insertion dans l’espace public (ils sont sur le sol) ainsi que les acteurs — membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad — impliqués. De manière générale, les « dalles pour la mémoire » n’ont pas été la cible d’actes de vandalisme répétés dans les premières années mais il existe un cas particulièrement intéressant dans le quartier d’Almagro qui est décrit ainsi : « le 25 février 2007 nous avons subi un attentat : dans l’anonymat de la nuit, un vandale (ou plusieurs) ont jeté de la peinture sur la dalle » (Barrios por memoria, 2008, p. 22). Recouvrir la dalle et son texte de peinture pourrait évoquer la volonté de recouvrir ou d’effacer cet objet mémoriel et ce qu’il incarne. Une nouvelle dalle a été posée le mois suivant lors d’un événement intitulé : « Je la tue et une [dalle] plus grande apparaît ». Elle a été la première à inclure des morceaux de mosaïque colorés qui mettent en avant le texte et répondent, en couleur, au vandalisme. Cet exemple souligne que si le contexte politique national était favorable au projet des dalles, à l’échelle locale celui-ci a pu rencontrer certaines oppositions. Dès les années 2000, des revendications de « mémoire complète » se sont faites entendre à travers des figures telles que Cecilia Pando (fondatrice de l’Association des Argentins pour la Mémoire Complète, 2001-2006) ou Victoria Villaruel (fondatrice du Centre d’Études Légales sur le Terrorisme et ses Victimes en 2006 et actuelle vice-présidente argentine). Ces réactions hostiles étaient néanmoins mineures, en comparaison avec les années suivantes et en particulier avec le gouvernement national de Mauricio Macri (2015-2019) ou le contexte actuel.

Conclusion

Si le projet des dalles de Buenos Aires a certes vu le jour pendant le gouvernement de Néstor Kirchner, dans un contexte politique national favorable à la transmission d’une mémoire collective centrée sur les victimes de la dernière dictature, il est néanmoins totalement indépendant de ce gouvernement. Le mandat de Néstor Kirchner s’est distingué de tous ceux qui l’ont précédé depuis le retour à la démocratie car les politiques publiques de mémoire ont été nombreuses. Le rôle de l’État dans l’élaboration sociale d’une mémoire collective du passé violent est une question qui a fait débat au sein des secteurs de défense des droits humains. Certains groupes comme l’Association des Mères de la Place de Mai, les Mères de la Place de Mai - ligne fondatrice, les Grands-Mères de la Place de Mai, H.I.J.O.S, ont soutenu ces politiques publiques. Les membres de ces associations ont parfois même été des fonctionnaires de ce gouvernement, renforçant les liens entre ces acteurs sociaux et politiques. Cette période peut donc apparaître, aux yeux d’une partie des groupes de défense des droits humains, comme un âge d’or des politiques publiques de mémoire.

Il ne faut cependant pas oublier que le travail de mémoire au sujet de la dernière dictature argentine n’a pas débuté avec des initiatives étatiques mais dans la société civile (comprise comme distincte du gouvernement, de l’armée et du clergé). Avant même le retour à la démocratie, une partie de la société se mobilisait pour dénoncer la répression et entamer l’élaboration d’une mémoire collective, comme en atteste le Siluetazo[xxv] (1983). Les dalles mémorielles de Buenos Aires se sont inscrites dans la continuité d’initiatives comme les escraches de l’association H.I.J.O.S qui ont mené à une « resignification militante » des mémoires des personnes disparues ou assassinées pendant la dictature. Plusieurs pistes expliquent ce qui a permis l’émergence d’un tel projet à ce moment précis : le processus de visibilisation croissante de la mémoire collective dans l’espace public à l’échelle locale depuis 1983, l’approche du 30ème anniversaire du coup d’État (le 24 mars 2006) et la conjoncture politique de l’époque avec le gouvernement de Néstor Kirchner. L’indépendance du projet, voulue par les associations indique néanmoins qu’il s’agit bien d’une « politique » de mémoire menée par des civils et qu’elle n’implique pas l’intervention des institutions étatiques. En effet, les « dalles pour la mémoire » sont des initiatives autogérées qui n’ont pas de subventions. Elles sont le fruit des réflexions menées entre les associations et les assemblées populaires en 2005 mais aussi d’actions antérieures comme l’élaboration de listes de disparus et de personnes assassinées par la dictature dans des quartiers comme San Telmo ou San Cristóbal dans la seconde moitié des années 1990. Les dalles ont donc fait leur apparition dans l’espace public dans le contexte du gouvernement de Néstor Kirchner mais elles incarnent une trajectoire mémorielle qui remonte à la fin du XXème siècle et qui a pour but de transmettre la mémoire des victimes du terrorisme d’État et de dénoncer les crimes contre l’humanité. En 2024, presque vingt ans après la pose de la première dalle mémorielle à Buenos Aires, ces intentions sont toujours, voire encore plus, d’actualité. Dans le contexte d’un gouvernement national dont la vice-présidente, Victoria Villaruel, revendique une « mémoire complète » et justifie les crimes de la dernière dictature, les enjeux mémoriels auxquels participent les dalles à l’échelle locale ne cessent de se réactualiser et méritent donc d’être analysés sur un temps long.

Notes de fin

(1) Sauf indication contraire, nous utiliserons toujours ce mot dans son sens juridique, sans la connotation de passivité qui peut lui être associée dans d’autres contextes.

(2) Au début des années 2000, le nombre de centres clandestins mis en place pendant la dernière dictature était estimé à plus de 300. Voir : Novaro Marcos, Vicente Palermo (2003). La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires : Paidós. Au moment où nous écrivons ces lignes, le chiffre estimé est de 800 (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/centrosclandestinos).

(3) Nous avons participé à 17 activités liées aux dalles mémorielles de Buenos Aires (3 fabrications, 1 reconstruction, 11 poses et 2 réparations).

(4) Nous avons réalisé 15 entretiens à des acteurs de ce projet de dalles (membres ou anciens membres d’associations qui fabriquent et posent des dalles, artistes qui proposent des itinéraires urbains autour des dalles).

(5) Sauf indication contraire, toutes les citations sont traduites librement de l’espagnol. Source : retranscription du discours d’investiture de Néstor Kirchner, https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24414-blank-18980869

(6) Voir : Duhalde Eduardo Luis (1983). El Estado Terrorista argentino. Barcelona : Argos Vergara. Mignone Emilio Fermín (1991). Derechos humanos y sociedad. El caso argentino. Buenos Aires : Ediciones Colihue SRL. Schindel Estela (2003). Desaparición y sociedad. Una lectura de la prensa gráfica argentina (19751978). Villa María : Eduvim.

(7) Source : https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._anexo_iv_cuadros_estad_sticos-investigacion_ruvte-ilid.pdf

(8) Source : https://www.espaciomemoria.ar/20aniversario/cronica-del-dia-de-la-recuperacion/

(9) Cela impliquait donc le départ des militaires de cet espace.

(10) Ils ont tous les deux fait partie de la junte militaire : le premier de 1976 à 1978, le second de 1982 à 1983.

(11) Nous avons gardé les majuscules qui apparaissent dans la retranscription. Source : https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064

(12) Ce terme est utilisé par tous les acteurs de notre corpus pour décrire la période qui a commencé avec les lois de « Point Final » (1986) et « d’Obéissance Due » (1987) et s’est consolidée avec les amnisties signées par le président Carlos Menem à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

(13) Ce concept sera utilisé des années plus tard dans un article intitulé « No más venganza » publié par le journal La Nación le 23 novembre 2015, le lendemain de l’élection de Mauricio Macri.

(14) Avec le décret 1 259 signé en décembre 2003. L’objectif était d’obtenir, d’analyser, de classifier et d’archiver des documents et des témoignages sur les crimes contre l’humanité commis pendant la dernière dictature.

(15) Ces groupes créés dans le contexte de la crise de 2001 sont des espaces de discussion à l’échelle des quartiers. Ils accompagnent les revendications sociales et ont divers activités : soupe populaire, cours du soir…

(16) Cette association a été créée en 1996. Ses membres ont intégré l’Assemblée populaire de San Telmo — place Dorrego créée en 2001.

(17) Cette marche mémorielle est devenue une tradition pendant le mois de mars, dans ce quartier et dans d’autres (La Boca, San Cristóbal…). Nous avons d’ailleurs participé à la marche aux flambeaux de San Telmo en mars 2024 et en mars 2025.

(18) Entretien avec Osvaldo López le 9 novembre 2022.

(19) Dalle en mémoire d’Eugenio Carlos Pérez Amboage posée en 2018 dans le quartier de Palermo par l’association Memoria Palermo.

(20) Dalle en mémoire de Daniel Jorge Bertoni posée en 2019 dans le quartier de Palermo par l’association Memoria Palermo.

(21) Les corps des trois Mères de la Place de Mai et des deux religieuses qui avaient été enterrés clandestinement et anonymement dans le cimetière du Général Lavalle (province de Buenos Aires) ont été retrouvés et identifiés en 2005.

(22) Ces manifestations organisées par H.I.J.O.S à partir de 1997 avaient pour but de dénoncer les crimes contre l’humanité commis pendant la dictature en manifestant dans le quartier d’un ancien tortionnaire jusqu’à son domicile. Voir : Tahir Nadia (2012). « Justicia y memoria en la acción de las asociaciones de víctimas de la dictadura en Argentina (1983-2000). » Revista de Indias, (256), 825-846.

(23) Entretien avec Osvaldo López le 9 novembre 2022, discours de Taty Almeida lors de la pose de dalles le 29 mars 2024 et le 10 août 2024.

(24) Une manifestation a été organisée pour dénoncer le vandalisme et de nouveaux monolithes, identiques aux originaux, ont été inaugurés le 19 mars 2012.

(25) Le 21 septembre 1983, pendant la 3ème Marche de la Résistance organisée par les Mères de la place de Mai, cette manifestation graphique a eu lieu sur la place de Mai à Buenos Aires. Cette action, pensée par les artistes Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel et Julio Flores avec les mères de disparus, consistait à peindre et dessiner des silhouettes à taille humaine pour les coller sur les murs du centre-ville. Voir : Longoni Ana, Bruzzone Gustavo (2008). El siluetazo. Buenos Aires : Adriana Hidalgo Editora.

Bibliographie

Albornoz M., Kelly C. & Laffaye G. (2011). « Baldosas x la Memoria: construyendo sentidos del pasado ». IX Jornadas de Sociología: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. [URL : https://cdsa.aacademica.org/000-034/50.pdf Consulté le 22 septembre 2022]

Balé C. (2018). Memoria e identidad durante el kirchnerismo: la “reparación” de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre los libros de la buena memoria; 11.

––––––– (2021). « ¿ Quién tiene derecho a recordar? Las disputas por la memoria durante los gobiernos kirchneristas (Argentina, 2003-2015) ». Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 22, pp. 315-338. [URL : https://www.cervantesvirtual.com/obra/quien-tiene-derecho-a-recordar-las-disputas-por-la-memoria-durante-los-gobiernos-kirchneristas-argentina-2003-2015-1053060/ Consulté le 20 octobre 2022]

Barrios X Memoria y Justicia (2008). Baldosas X la Memoria. 1a ed. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria.

Barrios X Memoria y Justicia (2010). Baldosas X la Memoria II. 1a ed. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria.

Barrios X Memoria y Justicia (2013). Baldosas X la Memoria III. 1a ed. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria.

Barrios X Memoria y Justicia (2016). Baldosas sin fronteras: tras las huellas de l@s Compañer@s>. Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina - CTERA.

Bargach Mitre Susana, Sosa Mariana (2014). « El Totem y otras Marcas de Memoria ». XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario

Bayer Osvaldo. (2014). Arte y espacio público: muralismo, intervenciones y monumentos. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Calveiro P. (1998). Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Ediciones Colihue SRL

Da Silva Catela, L. [et al.] (2022). ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? Materialidades, memorias y lugares. Eduvim.

Halbwachs, M. (1997). La mémoire collective. Nouv. Albin Michel.

–––––––––––– (1952). Les cadres sociaux de la mémoire. Les Presses universitaires de France.

Jelin E. (2009). « ¿ Quiénes? ¿cuándo? ¿para qué?: actores y escenarios de las memorias », El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. RBA Libros, pp. 117-150.

–––––––––––– (2002). Los trabajos de la memoria. Fondo de Cultura Económica (Argentina)

Levitsky, S. & Murillo M.V. (2008). « Argentina: From Kirchner to Kirchner ». Journal of Democracy, 19 (2), 16-30. [URL : https://www.journalofdemocracy.org/articles/argentina-from-kirchner-to-kirchner/ Consulté le 6 novembre 2023]

Longoni, A. & Bruzzone G. (2008). El siluetazo. Adriana Hidalgo Editora.

Novaro, M. & Palermo, V. (2003). La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática.

Perochena C. (2016). La historia en la disputa política: los usos del pasado en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011). Universidad Torcuato Di Tella. [URL : https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2472 Consulté le 16 octobre 2023]

–––––––––––– (2020). Entre el «deber de memoria» y el uso político del olvido: México y Argentina frente al pasado reciente . Historia y Memoria, (20), pp. 23-60. [URL : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-51372020000100023. Consulté le 25 janvier 2024]

Pollak M. (1993). « Mémoire, oubli, silence. ». Une identité blessée. Métailié.

Ricœur Paul (2003). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Editions du Seuil.

Salvi V. (2010). « Violencia, olvido y victimización colectiva. El discurso de las agrupaciones de “Memoria Completa” ». Seminario de políticas de la memoria, 3.

Schapiro H. (2002). Surgimiento por los “juicios por la verdad” en la Argentina de los noventa. El vuelo de Ícaro, (2), 2001-2002. [URL : https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/5-Schapiro-Los-juicios-por-la-verdad-en-la-Argentina-de-los-_90-2002.pdf Consulté le 29 septembre 2024]

Tahir N. (2012). Justicia y memoria en la acción de las asociaciones de víctimas de la dictadura en Argentina (1983-2000). Revista de Indias, (256), pp. 825-846.

Todorov T. (1995). Les abus de la mémoire. Arléa.

Traverso E. (2005). Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. La fabrique éditions.

Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad (2008). « Su ejemplo perdura en nuestra lucha ». Historias de vida de los compañeros detenidos-desaparecidos en nuestro barrio. La Tinta Ediciones.

Pour citer cette article :

Aurélia Gafsi, A. (2025). Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale (2003-2007), RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/les-dalles-pour-la-memoire-a-buenos-aires-enjeux-de-la-memoire-de-la-derniere-dictature-argentine-a-l-echelle-locale-2003-2007-aurelia-gafsi.html

Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()