Exotisme et folklorisation: tourisme et culture garifuna à Livingston, Guatemala

La population garifuna d'Amérique centrale se répartit essentiellement dans quelques dizaines de villes et villages du littoral caribéen. Extrêmement minoritaire au Guatemala, elle est affectée par une migration massive vers les grandes villes américaines...

-----------------------------------------------

Olivier Cuisset

Doctorant en Sociologie

EHESS

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Introduction

Livingston est une bourgade d'environ 10 000 âmes qui baigne entre les eaux du Rio Dulce, à l'est, et celles de la mer caraïbe, à l'ouest. Elle fut rebaptisée ainsi par le pouvoir central en l'honneur du juriste américain qui inspira le code pénal guatémaltèque, trente ans après sa fondation, en 1802, par un groupe d'hommes qui remontait du Honduras voisin où ils avaient été déportés. Ce groupe était formé de « Noirs français », chassés de Saint-Domingue en 1795 par la France révolutionnaire et son nouvel allié Toussaint Louverture, pour avoir pris part au « soulèvement général des Noirs » impulsé par les monarchies européennes, pour déstabiliser la révolution française ; et de Garifunas, issus de la rencontre entre Marrons(1) et Caraïbes(2) sur l'île de Saint-Vincent, déportés par les Anglais, qui viennent à bout de leur résistance en 1797. Enrôlés aux côtés des « Noirs Français » dans la milice espagnole de Trujillo, qui défendait la côte des assauts des corsaires anglais, les Garifunas fondent des villages le long de la côte, du nord du Nicaragua jusqu'au sud du Honduras britannique (Rey, 2001; Gonzalez, 2008). Les femmes s'occupent des travaux agricoles, les hommes de la pêche et de la contrebande. Après la révolution libérale de 1871, les gouvernements libéraux au pouvoir ouvrent les bras aux investisseurs étrangers. Livingston devient un port d'import-export. Les Allemands y exportent le café vers Hambourg, avant que la United Fruit Company (UFCO)(3)n'y établisse un terminal pour le commerce de la banane. Ces industries d'exportation ont suscité des vagues migratoires successives, des hommes d’affaire aux paysans qeqchis, expropriés de leurs terres des Verapaces, en passant par les coolies(4) et les Chinois, qui investissent dans les activités commerciales de la ville. Les Garifunas perdent progressivement du terrain, foncièrement et économiquement. Ils fournissent une partie de la main d'œuvre pour les activités de récolte et de transport ; dès le milieu du XIXème, le travail salarié des hommes était devenu un complément indispensable aux activités de pêche et d’agriculture (Gonzalez, 1979: 255). Au cours du XXème siècle, les Garifunas de Livingston s'urbanisent. Avec le départ de l'UFCO, la guerre civile et ses répercussions, ils partent de plus en plus nombreux s'installer aux Etats-Unis. On estime aujourd’hui que 40 à 60% des hommes sont partis – la grande majorité aux Etats-Unis, et que la moitié environ des foyers dépend des remesas (Mendez Nelson, 2007). Malgré les liens économiques et culturels, qui persistent entre migrants et livingsteños, un tel processus fait planer la menace d'une désintégration de la communauté d'origine, ultra-minoritaire à l'échelle nationale. Elle représente quelques milliers d'individus, dont environ 5000 à Livingston, pour une population de 13 millions d'habitants(5). L'essor du tourisme tendrait alors à s'imposer comme ultime recours. Selon un raisonnement simple: le développement du tourisme permettrait de créer des emplois et de préserver une culture prenant valeur d'attraction touristique. Mais de quelle culture, de quels emplois parle-t-on? Tout comme la « culture maya », la « culture garifuna », longtemps méprisée ou simplement ignorée, se retrouve au centre des discours des pouvoirs publics, des organisations internationales d'aide au développement, des organisations militantes locales. Objectivée en tant que ressource politique et économique, elle est au cœur et au service des intérêts du secteur touristique local, des institutions nationales et des bailleurs de fonds internationaux. Pour penser ce déplacement et la manière dont il s'inscrit dans une hiérarchie sociale, où les clivages ethniques jouent un rôle déterminant, il nous faut l'envisager à différentes échelles, selon des perspectives complémentaires: l'étude de l'imaginaire touristique, de la structuration spatiale, ethnique et économique du secteur touristique se prolonge dans une réflexion sur le rôle de l'Etat, les politiques multiculturelles et le positionnement du mouvement ethnique garifuna. Le phénomène touristique est ainsi abordé comme un « fait social total », qui « met en branle » sinon la totalité, du moins un grand nombre de sphères sociales – politique, économique, esthétique, etc. (Mauss, 1950: 274).

I. Genèse et structuration du secteur touristique

175 000 visiteurs en 1970, 500 000 au moment des accords de paix (1995-1996), plus d'un million aujourd'hui(6)., le développement du tourisme au Guatemala comme dans l’ensemble de la région s’inscrit dans une diversification des flux touristiques internationaux, des grandes villes du monde occidental et des stations balnéaires des îles caraïbes et du pourtour méditerranéen vers de nouvelles destinations du Tiers Monde, dont la part, tout en restant minoritaire, ne cesse de croître (Cazes, 1989). Le Guatemala, « Âme de la Terre », « Cœur du monde Maya »(7), propose aux touristes un circuit d’aventures « nature et culture ». L’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT), créé en 1967, liste sept « systèmes touristiques »: « Guatemala et Antigua, Haut-plateau indigène, Aventure dans le monde maya, Paradis naturel, Côte pacifique, Guatemala à découvrir, Caraïbe différente », auxquels sont associés un certain nombre d’attractions: architecture, nature, artisanat, aventure, histoire, archéologie, contact avec des communautés indigènes. « Caraïbe différente »: le département d’Izabal se distingue d’emblée, par son écosystème, son climat et surtout, par la présence d’une population qui ne cadre pas avec la bipartition indio-ladino sous laquelle on a coutume de subsumer la diversité ethnique du pays(8) : une population noire. Une population parlant une langue d'origine arawak, enrichie de termes latins et africains, ce sont les Garifunas, qui définissent de fait l'image de marque de Livingston.

Image 1: Panneau de bienvenue à la sortie du quai, au nom des principaux hôtels et restaurants de la ville (source : O.C)

A. Des hippies aux bateaux de croisière

Accessible uniquement par bateau, Livingston occupe une position marginale vis-à-vis du reste du pays. L'étroite plage, qui court vers le nord-ouest, ne peut prétendre rivaliser avec les grandes étendues de sable blanc et d'eaux cristallines du Belize et du Honduras. Dans les années 1970 et 1980 les quelques touristes, qui arrivaient en ville, étaient ceux que les habitants nommaient « hippies », routards en vadrouille qui s'initiaient à la société, aux danses et aux musiques garifunas, du côté de la plage au nord de la ville. Depuis, cette pratique du voyage itinérant, sac au dos en individuel, s'est diffusée parmi les jeunes générations des classes moyennes occidentales, qui composent la majeure partie du flux touristique actuel. Parallèlement, une nouvelle clientèle est apparue, plus riche, plus âgée : groupes organisés, passagers de croisière, navigateurs de plaisance. L’émergence d’un secteur organisé, connecté au réseau des tour-opérateurs nationaux et internationaux, est à la fois cause et conséquence de l’arrivée de ces nouveaux venus. Le premier à lancer le mouvement était un Suisse, qui a construit un immense hôtel à l'entrée de la ville, côté fleuve, à la fin des années 1980. Au cours de la décennie suivante, plusieurs entrepreneurs suivent le mouvement : quelques bars, restaurants et agences locales suffisent à faire d'un recoin de la grande rue, qui remonte du quai en direction de la plage, le centre de la vie touristique locale. La fréquentation s'y est agrégée au point de vider en grande partie la plage et les quartiers au nord.Cette concentration spatiale s'accompagne d'une contraction de la durée du séjour : les touristes autonomes restent en moyenne deux ou trois jours, les groupes organisés s'attardent rarement plus de quelques heures.

Cette tendance est liée à la volonté de rentabiliser son voyage, en accumulant le plus grand nombre d'expériences, en un temps limité. Cette exigence définit le tourisme dans la forme du circuit itinérant : une succession d'étapes définies par un ensemble de choses « à voir et à faire »(9), monuments, paysages, musées ou cultures vivantes.« Faire un pays », c'est collecter en grand nombre les images, qui lui sont associées par avance à travers la presse, la télévision, les guides, brochures et autres supports promotionnels. Livingston, enclave afro-caribéenne, sensuelle, exubérante et festive, représentée par des Garifunas dansant au rythme des tambours, s'oppose au monde Maya, mystique, impénétrable, représenté par des femmes en tenue traditionnelle à l'air stoïque ou contemplatif, honorant quelques dieux inconnus. L'imaginaire afro-caribéen est une déclinaison de l'exotisme liée aux représentations occidentales – et latino-américaines – du corps noir, éminemment liées à la sexualité (Fanon, 1952; Cunin et Rinaudo, 2009). L'exotisme est ce goût paradoxal de l'Autre, où la méconnaissance le dispute au désir. A mesure que le tourisme s'organise en un secteur formel, qu'il se concentre en un espace restreint, le temps de la rencontre laisse place à la flânerie, consommation marchande et visuelle, qui se contente de voir et collectionner.

B. L'espace touristique: folklore et consommation

Ainsi, les touristes qui se succèdent jour après jour vont et viennent sans relâche, penchant la tête de droite à gauche, entre les étals des artisans et les terrasses des restaurants. Stands d'artisanat, boutiques de souvenirs et revendeurs à la sauvette bornent l'espace touristique proprement dit. En l'espace d'une douzaine d'années, une demi-douzaine d'échoppes ont ouvert, tenues par les membres d'une même famille qiché de la région de Momostenango, dans la partie occidentale du pays. On y trouve de tout, l'attirail du kitch, T-shirt humoristiques, bracelets en coquillages et porte-monnaies en tissu. Artisans et vendeurs de rue, voyageurs de passage, Garifunas et Qeqchis fabriquent des bibelots à partir de bois ou de noix de coco, tissent des colliers en attendant les clients. L'ambiance rassurante et familière du commerce touristique contraste avec l'austérité peu avenante des cantines et débits bruyants des quartiers résidentiels, des boutiques désordonnées et des baraques aux toits en zinc. Tableau idyllique du flâneur exotique: « à chaque coin de rue, un artisan transforme les matériaux naturels en œuvres d'art singulières... Les tambours invitent à danser la punta... La vivacité du costume garifuna se combine à merveille avec les couleurs des vêtements qeqchis »(10). Couleurs, joie de vivre, authenticité, ancestralité – quelques topoï, dont le touriste recherche les signes, dans les marqueurs externes de l'ethnicité, dans l'étrangeté d'un rituel, dans la simplicité d'un artisanat ou le spectacle d'une danse.

Des groupes garifunas se produisent dans les bars-restaurants, où s'attablent les groupes organisés qui débarquent pour la journée. Professionnels ou organisés, percussionnistes et danseurs puisent des rythmes festifs comme la punta ou la parranda dans le répertoire populaire et traditionnel. Un tour de chapeau plus tard, ils disparaissent comme ils étaient apparus. L'importance de la scène au regard du touriste se mesure au nombre et à l'empressement des appareils photographiques: la captation par l'image signale immanquablement chacun des temps fort du séjour.

Image 2 : Un groupe improvisé se produit au Bahia Azul, fait face aux appareils d'un

groupe de touristes européens, qui s’empresse d’immortaliser la scène (photo O.C.)

Que la mise en scène soit arrangée, décalée, hors contexte, que les touristes eux-mêmes la perçoivent ainsi, cela n'est pas forcément rédhibitoire: s'il s'en trouve certains pour s'en défier, la plupart se prêtent au jeu, prennent le cliché pour ce qu'il est – une preuve, un souvenir. Car « le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler, autrement on ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire et pour le seul plaisir de voir, sans espérance d'en jamais communiquer » (Pascal, 1977: 93). Dans le cas des groupes organisés, où l'emploi du temps est minuté et la contrainte temporelle impérative, le séjour prend véritablement la forme d'une consommation visuelle accélérée, dont la photographie est l'expression hyperbolique (Urry, 1990). A chaque étape son programme et sa mise en scène, qui prennent la place du risque et de l'imprévu. L'autochtone, le guide ou l'hôte d'un jour présente les traits d'une altérité souriante et domestiquée, qui masquent les rapports d'exploitation engagés dans la prestation (Réau et Poupeau, 2007: 10). Du point de vue local en effet, le touriste est partie d'une nouvelle classe dominante, changeante, insaisissable; tout un secteur travaille pour lui, pour son bien-être, son confort et son amusement. La répartition des rôles, qui s'organise à cette fin, reproduit une hiérarchie sociale ethniquement structurée, générant des tensions spécifiques.

C. Division ethnique du travail touristique

Image 3 : Bar, restaurant et agence, le Bahia Azul est un des centres névralgiques de la vie touristique locale (photo : O.C.).

En dehors de ces entreprises dont plusieurs ont fermé, les Garifunas impliqués dans l’économie touristique occupent les postes informels de la rue – artisans, revendeurs, tresseuses, guides autodidactes. Quelques-uns sont employés dans les bars du centre. Les employeurs ladinos ont cependant une préférence pour les populations plus vulnérables et nécessiteuses, femmes, jeunes, Qeqchis ou les trois, parfois mineurs, souvent sous-payés – moins de 1000 quetzals par mois, ce qui est à peu près équivalent au salaire d’un employé agricole dans les fincas des environs(11). Le salaire minimum, de 1500 quetzals mensuels, est moins la règle que l’exception. C’est ainsi qu’une élite locale accumule les profits par l'exploitation de la main d'œuvre affectée au service, à la cuisine ou à l’entretien, dont le touriste, s’il n’en sait rien ou n’en veut rien savoir, tire aussi bénéfice comme consommateur. La division du travail au sein du secteur touristique ne fait que reproduire la hiérarchie ethnique locale, dans laquelle les Garifunas occupent une position intermédiaire (Ghidinelli, 1976: 64). Beaucoup bénéficient des revenus de l’étranger, bien qu’inégalement répartis. Ils peuvent ainsi pourvoir aux besoins du quotidien, mais restent dans le schéma d’une économie de subsistance, à l’inverse des entrepreneurs ladinos, qui considèrent Livingston comme un tremplin occasionnant une ascension sociale par l’accumulation de capitaux, qui servent de nouveaux investissements. L’élite ladina exprime l’opinion commune au sujet des Garifunas: paresseux, mais doués d’aptitudes naturelles pour la danse et la musique, dont elle regrette que ces dernières ne soient pas mieux exploitées. En effet, renforcer la visibilité du folklore permettrait de remédier aux fluctuations à la baisse de la fréquentation touristique et d'asseoir l’image de marque de la ville. La division des tâches recoupe donc l'imagerie stéréotypée à laquelle le Noir est trop souvent assigné.

Image 4: Un chanteur et danseur garifuna fait tourner le chapeau après une représentation folklorique dans un restaurant du centre ville (photo : O.C.).

II. Culture, folklore et politique

Le hiatus, entre la mainmise de l'élite ladina qui mise sur l'attractivité folklorique des Garifunas et les maigres bénéfices que ces derniers en retirent, provoque parfois de vives réactions. L'utilisation promotionnelle de la « culture Garifuna » comme attraction principale de la ville, la curiosité qu'elle suscite chez les touristes, ont des effets profondément ambivalents: dans un même mouvement, elle rehausse le prestige culturel des Garifunas et provoque un sentiment diffus d'aliénation, engendrant une dialectique identitaire, qui pousse à contester ce qui est vécu comme une instrumentalisation.

A. L'émergence d'un mouvement ethnique

Exemple parmi d'autres, le témoignage de Francisco, enseignant à Livingston. Il exprime le sentiment de dépossession d'une communauté, comme si son territoire ancestral lui échappait: « ils ont entre leurs mains les hôtels, les restaurants, les bateaux à moteur... Ils utilisent notre culture pour leur bénéfice. C'est un vol, un plagiat ». Durant les trente années de la guerre civile, alors que les Garifunas s'exilaient en masse aux Etats-Unis, Qeqchis et Ladinos affluaient en ville et aux alentours. La multiplication des commerces, encouragée par la croissance démographique et l'essor du tourisme, accentue la polarisation des activités économiques à l'est de la ville.

Dès les années 1980, alors que les quelques terrains encore occupés par des Garifunas en périphérie sont accaparés par le pouvoir militaire, une élite diplômée s'organise pour la défense des terres, de la langue et de la religion. Ce processus d'organisation aboutit à la création de l'Organización Negra Guatemalteca (ONEGUA), en 1995, au moment de la signature des Accords de paix – dont le volet sur « l'identité et les droits des peuples »(12) reconnaît le « peuple garifuna » comme « peuple indigène », aux côtés des « peuples mayas et xinca ». L'ONEGUA s'affirme dès cette époque comme interlocuteur des pouvoirs publics. Elle revendique la sauvegarde des « valeurs culturelles de la communauté noire guatémaltèque » (ONEGUA, 1998), et considère le culte des ancêtres et l'ordre rituel comme les garants essentiels de la cohésion communautaire. Consulter l'esprit d'un ancêtre permet aux membres d'une famille élargie de se réunir à l'occasion de la cérémonie, et aux migrants de revenir à Livingston. Une des premières préoccupations de l'association Despertar Garífuna Marcos Sanchez Díaz, à partir de laquelle fut créée l'ONEGUA, fut d'obtenir de la mairie un terrain pour y construire un temple. Pour Menelio Moreira, actuel président de l'ONEGUA et ancien de l'association Despertar, il aurait mieux valu en faire un terrain communal plutôt qu'un temple aux mains d'une famille. L'orientation culturelle, traditionaliste des actions menées est largement contestée au sein de la communauté. Des critiques répétées discréditent l'ONEGUA et ses leaders, accusés de ne pas être à l'écoute du peuple, d'être déconnectés, vendus ou intéressés – référence à l'intégration de ces leaders dans diverses institutions gouvernementales, génératrices d'espoirs déçus.

B. L'Etat, l'UNESCO et la culture garifuna

Mario Ellington, principal inspirateur de Despertar Garífuna puis de l'ONEGUA, a été vice-ministre de la culture sous l'administration Berger et a dirigé le projet de création d'un Institut culturel garifuna (ICG). Il déclarait en 2007 : « La plupart des projets (de l'ICG) sont socio-productifs, ils doivent générer des sources de revenu. Je me suis opposé à ce que ce projet vienne du ministère de la culture, j'avais peur qu'il se « folklorise » – qu'il soit réduit aux danses et à la musique, au détriment du plus nécessaire »(13). Il avait néanmoins accepté sa nomination, estimant qu'il était important de donner à sa communauté une « visibilité ». Le terme est ambigu. L'intégration des leaders ethniques au sein d'instances spécifiques, ministère de la culture et des sports, fonds de développement indigène, commissions contre le racisme et la discrimination, les gouvernements successifs donnent le change sans jamais permettre l'accès aux sphères réelles de décision, de gestion, de pouvoir politique et économique. De sorte que les réformes de fond ne sont jamais engagées: « l'éducation bilingue et interculturelle, les programmes de santé et le droit au développement ne sont pas mis en œuvre »(14). La construction d'un centre culturel est la seule véritable réalisation obtenue du gouvernement. Le projet d'ICG, qui devait rassembler des représentants du gouvernement et des organisations garifunas, n'a pas abouti. La portée de l'Accord sur les droits des peuples indigènes reste essentiellement symbolique, à l'image de la Loi du Jour du Garifuna(15), qui fait du 26 novembre une fête nationale, parrainée par l'Etat.

Image 5 : Dans une rue de Livingston, lors du Día del Garífuna. Le défilé part de la plage, où a lieu le Yurumein (Saint-Vincent en langue garifuna), qui commémore l'arrivée des Garifunas par l'accostage d'un bateau au lever du soleil. Si elle attire des touristes, cette fête est surtout un temps fort pour l'ensemble de la communauté, au-delà des frontières nationales (photo: O.C.).

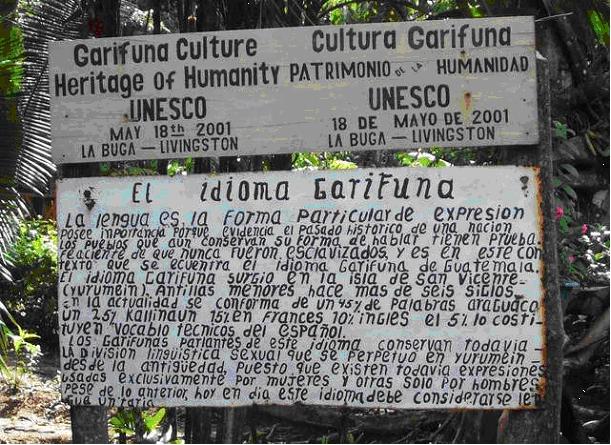

En mai 2001, « la langue, les danses et les musiques garifuna » sont déclarées « chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité »(16), suite à une candidature déposée par le Belize, appuyée par la suite par les gouvernements du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, soudainement soucieux de se prévaloir de la présence sur leur sol d’une minorité garifuna. Quelques personnalités garifunas, artistes, militants, intellectuels, ont constitué le dossier de candidature. Cette distinction est réservée aux cultures « menacées de disparition » et s'accompagne d'un plan de sauvegarde, associant l'Etat aux organisations nationales. Le plan « Sauvegarde et développement de la culture garifuna» a été élaboré dans le cadre du « Forum sous-régional pour la protection du patrimoine intangible des Garifunas », qui a réuni des représentants des organisations garifunas des quatre pays en 2005 à Livingston. Il se décline en plusieurs axes: langue, gastronomie, archivage, muséographie et vecteurs artistiques (chants, danses). Ce plan, qui associe l'UNESCO, le ministère de la Culture et l'ONEGUA, est la seule politique effective spécifiquement destinée à la communauté garifuna du Guatemala.

C. Tourisme, multiculturalisme et folklorisation

L'idée que le tourisme permettrait de mettre en valeur des ressources menacées, et de les sauver ainsi d'une déperdition programmée, fonde la doctrine du « tourisme culturel », opposée au tourisme de masse. Cette doctrine de l’UNESCO (Cousin, 2008) est reprise en cœur par les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, Banque centraméricaine d’investissement économique) et des gouvernements du monde entier. Elle est à l’origine de la création du label de « patrimoine mondial » dans les années 1970, récemment étendu aux « cultures vivantes ». L’anthropologue Robert Kurin, qui a fait partie du jury de l'UNESCO pour l'attribution du label de patrimoine culturel immatériel, critique une conception trop figée, trop folklorique de la culture, ne prenant pas assez en compte l’idée de mécanismes sociaux sous-jacents qu’il s’agit de maintenir et de développer (Boyer, 2005: 85-106). Cette conception restreinte fait de la culture l'objet plus que l'objectif du tourisme. « Les autorités reconnaissent l'importance de cette ethnie, en tant qu'elle promeut un développement touristique important dans le département d'Izabal: cette vérité innocemment énoncée introduit un article intitulé « Les Garifunas sont plus que des danses et des tresses », dans lequel Dilia Palacios, membre de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination, dénonce les stéréotypes réducteurs du folklore et de l'exotisme. La réduction folklorisante, dont le tourisme est le vecteur le plus puissant, s’impose à la sphère politique, et la reconnaissance tant attendue sur la scène nationale prend la forme du parrainage de spectacles festifs.

Les gouvernements s’offrent ainsi des bénéfices à moindre frais en termes d’images, tout en travaillant à la mise en valeur d'une ressource qui participe de l’attractivité du pays, dans la compétition touristique internationale. Le tourisme, qui représente la troisième source de devises, après les transferts d'argent depuis l'étranger et l'exportation du café, est une priorité politique nationale. La voie du progrès, pour les populations minoritaires et marginales, est toute trouvée: la « culture, moteur du développement » (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, 2007). Si le tourisme n’est aucunement responsable d’une quelconque création identitaire, il est en revanche au principe d’une assignation au folklore, à la représentation d'une altérité que l'on veut plaisante et inoffensive. En d'autres termes, la reconnaissance officielle des minorités ethniques se fait par incorporation sélective d'éléments culturels des groupes marginaux conformément aux valeurs et aux intérêts des groupes dominants. L'anthropologue Brackette Williams a parlé d' « hégémonie transformiste » pour décrire cette transformation apparente de l'idéologie nationale, de la doctrine créole du « métissage » à la reconnaissance des différences culturelles (Wade, 1997: 87). Le journaliste Andrés Cabana raconte qu'un jour, où Rigoberta Menchú évoquait, lors de la campagne présidentielle de 2007, la question de la réforme agraire, Luis Fernando Montenegro, ancien président du Cacif(17) et candidat à la vice-présidence de Menchú, l'interrompit en disant: « les aspects économiques de la campagne, c’est moi qui m’en occupe ». L'oligarchie intègre sans problème la rhétorique progressiste du multiculturalisme, dès lors que la reconnaissance de la pluralité écarte le problème fondamental de la redistribution des richesses.

Conclusion

L'intégration de Livingston au système touristique national et international s'effectue sur la base d'une mise en scène, et en images, de la « culture garifuna », qui prend valeur d'image de marque; elle conduit à la formation d'un oligopole local qui concentre les revenus du secteur, et maintient la communauté garifuna dans une position extérieure et marginale. Cette situation paradoxale ajoute à la frustration d'une population inquiète du manque de perspectives et des carences des services publics de santé et d'éducation, qui obligent les jeunes à poursuivre leurs études à la capitale avant de partir pour chercher du travail. L'institutionnalisation du mouvement garifuna n'a pas permis de changer la donne, et le problème de l'exode migratoire reste entier. L'ouverture d'un espace politique est circonscrite à des arènes spécialisées, où les minorités sont assignées à leur statut d'altérité; les politiques multiculturelles s'orientent vers la promotion et la conservation du folklore, dont les gouvernants ont compris les bénéfices en termes d'image. La culture dans son acception folkloriste assume la fonction idéologique d'une « parole dépolitisée », qui évacue « les rapports humains dans leur structure réelle, sociale » (Barthes, 1957: 230)(18). Dans les Mythologies, Roland Barthes identifie déjà l'exotisme comme la « figure de secours » de l'altérité, où « l'Autre devient objet, spectacle » (Barthes, 1957: 240). L'expansion du tourisme, qui s'impose en tête de l'agenda politique, pousse en ce sens. L’avenir des Garifunas, en tant que groupe social, passe probablement par l'invention d'autres formes de tourisme et d'une conception autre de la culture, qui réintègre les dimensions proprement politiques, sociales et économiques – ce que les économistes qualifient « capital social », mode d’organisation, capacité d’action autonome, collective et solidaire (Kliksberg, 2007). Un tel renversement implique de dépasser la fragilité structurelle caractéristique des mouvements afro-descendants en Amérique latine: faiblesse des bases militantes, prépondérance d'une élite éduquée qui mène la lutte sur le terrain des institutions nationales et internationales (Agudelo, 2007). Ce qui suppose un dépassement de l'antagonisme entre l'« identité-légitimante » dans laquelle tend à se fondre l'élite institutionnalisée et l'« identité-résistance », celle notamment du rastafarisme, référence constante parmi les jeunes générations, au bénéfice d'une véritable « identité-projet » (Castells, 1999: 20).

Notes de fin

(3)Fondée par Minor Keith en 1899 suite à la fusion entre plusieurs multinationales américaines, l'UFCO s'est appropriée d'immenses domaines fonciers dans l'ensemble de la région, ainsi que le contrôle et la construction des réseaux ferrés destinés à l'export. Minor Keith était surnommé le « roi sans couronne » d'Amérique centrale.

(4) Hindous amenés par les Anglais au XIXème siècle.

(5)Censo INE, 2002. Livingston et le port voisin de Puerto Barrios concentrent la plus grande partie de la population Garifuna du Guatemala – une petite partie habite la capitale.

(7) Slogans utilisés par l’INGUAT.

(8) La catégorie « maya » compte à elle seule plus de vingt groupes linguistiques. Le terme ladino, qui désigne à l’origine l’Indien castillanisé, s’applique aujourd’hui indistinctement au métis ou au Blanc, par opposition à l’Indien.

(9) Items du Lonely Planet, qui fait office de guide de référence pour de nombreux voyageurs.

(10) « Rincón caribeño multicultural », Prensa Libre, 11 juin 2006.

(13) « La conquista de los « uritiña », Periódico de Guatemala, 13 mai 2007.

(14) Ibid.

(15) Décret 83-96 du 10 octobre 1996.

(18) « Le mythe fait une économie : il abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradictions parce que sans profondeur, un monde étalé dans l'évidence, il fonde une clarté heureuse : les choses ont l'air de signifier toutes seules » (Barthes, 1957: 231).

Bibliographie

Agudelo Carlos (2007), « Les réseaux transnationaux comme forme d’action dans les mouvements noirs d’Amérique latine », Cahier des Amériques Latines, n°51-52: 31- 47.

Barthes Roland (1957). Mythologies,Paris: Seuil.

Boyer Pauline (2005). Patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO en Amérique hispanique, Mémoire dirigé par Françoise Moulin-Civil, Cergy-Pontoise: Université de Cergy-Pontoise.

Castells Manuel (1999), Le pouvoir de l'identité. L'ère de l'information, tome II, Paris: Fayard.

Cazes Georges (1989). Les nouvelles colonies de vacances. Tome 1: le tourisme international à la conquête du Tiers-Monde, Paris: L’Harmattan.

Cousin Saskia (2008). « L'UNESCO et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, vol. 57 (1-2): 41-56.

Cunin Elisabeth, Rinaudo Christian [2009], « Visites guidées et marketing de la différence à Cartagena de Indias (Colombie) », Espaces et Sociétés, n°135: 137-156.

De l'Estoile Benoît (2007). Le goût des Autres. De l'exposition coloniale aux arts premiers, Paris: Flammarion.

Ghidinelli Azzo (1976), La Familia Entre Los Caribes Negros, Ladinos y Kekchies de Livingston, Instituto Indigenista Nacional, Guatemala.

Gonzalez Nancie (1979), « Garifuna Settlement in New York: A New Frontier », International Migration Review, Vol. 13, n°2: 255-263.

Gonzalez Nancie (2008) [1988], Peregrinos del Caribe, etnogénesis y etnohistoria de los garifunas, Tegucigalpa: Guaymaras.

Fanon Franz (1952), Peau noire, masques blancs, Paris: Seuil.

Helms Mary (1981), « Black Carib Domestic Organization in Historical Perspective: Traditional Origins of Contemporary Patterns », Ethnology, Vol. 20, n°1: 77-86.

Kliksberg Bernardo (2007), « Capital social y cultura, claves olvidadas del desarrollo », Revista Economía, n°173 : 7-58.

Mauss Marcel (1950) [1923-1924]. « Essai sur ledon », in Anthropologie et sociologie, Paris: PUF.

Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (2007). La Cultura, Motor del Desarrollo. Pan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, Ciudad de Guatemala.

Mendez Nelson Caro (2007). « Vínculos y efectos de la globalización en la organización social, económica y en la prevalencia de malaria en la Región Costera de Livingston », Cuadernos de Salud Pública, vol. 23, suppl. 1 : 65-73.

ONEGUA (1998). Sobre Livingston y la comunidad garifuna, diagnóstico, Livingston.

Pascal Blaise (1977) [1670]. Pensées, Paris: Gallimard.

Raymond Nathalie (2004), « Los interrogantes que plantea América Latina al estudio del fenómeno turístico », Trace, n°45: 11 - 31.

Réau Bertrand, Poupeau Franck (2007). « L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences sociales,n°170 : 4-13.

Rey Nicolas (2001). Les ancêtres noirs « révolutionnaires » dans la ville caribéenne aujourd’hui: l’exemple de Livingston, Guatemala, Thèse de doctorat, Université de Paris 1.

Urry John (1990). The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Londres:Sage Publications.

Wade Peter (1997), Race and Ethnicity in Latin America, Londres: Pluto Press.

Pour citer cet article :

Cuisset Olivier, «Exotisme et folklorisation: tourisme et culture garifuna à Livingston, Guatemala», RITA, N°3 : avril 2010, (en ligne), Mis en ligne le 8 avril2010. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/traits-dunion-thema-51/exotisme-et-folklorisation-thema-133.html

Avec le soutien du LER-Université Paris 8

Avec le soutien du LER-Université Paris 8