Archivar la memoria de la dictadura en el siglo XXI

Resumen

Tras el término de la dictadura chilena en marzo de 1990, uno de los desafíos importantes paralelamente con la lucha por esclarecer los crímenes de la dictadura, fue el proceso de reconstrucción y representación de la memoria. En un principio las instituciones consensuaron un discurso oficial que permitió avanzar en tal reconstrucción, organizar homenajes y establecer medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. Sin embargo, en el siglo XXI, se produjeron disensos en torno al discurso memorialístico oficial, que permitieron cuestionar de qué manera podían integrarse en los análisis más reposados, otras memorias contra hegemónicas tan válidas o acaso más ricas. Chile avanzó en esta área, con la inauguración de nuevos sitios de memoria e instituciones custodias de archivos físicos y digitales, que, tras una década de su nacimiento, requieren reflexión.

Palabras clave: Archivos, Memoria, Derechos humanos, Chile, Dictadura chilena.

Résumé

Après la fin de la dictature chilienne en mars 1990, l’un des défis importants, parallèlement à la lutte pour clarifier les crimes de la dictature, a été le processus de reconstruction et de représentation de la mémoire. Dans un premier temps, les institutions se sont mises d’accord sur un discours officiel qui a permis d’avancer dans cette reconstruction, en rendant hommage et reconnaissance aux victimes. Cependant, au XXIe siècle, des désaccords ont eu lieu autour du discours mémoriel officiel, ce qui a permis de s’interroger sur la manière dont d’autres mémoires contre-hégémoniques, tout aussi valables, voire plus riches, pouvaient être intégrées dans des analyses plus apaisées. Le Chili a progressé dans ce domaine, avec l'inauguration de nouveaux lieux de mémoire et d'institutions dépositaires d'archives physiques et numériques, qui, une décennie après leur naissance, nécessitent réflexion.

Mots-clés: Archives, Mémoire, Droits de l'homme, Chili, dictature chilienne.

Archiving the Memory of the Dictatorship in the 21st Century

Abstract

After the end of the Chilean dictatorship in March 1990, one of the major challenges—parallel to the struggle to clarify the crimes committed by the regime—was the process of reconstructing and representing memory. At first, institutions agreed on an official discourse that made it possible to move forward with this reconstruction, organize tributes, and establish measures of reparation and recognition for the victims. However, in the 21st century, dissent arose regarding this official memorial discourse, allowing for questions about how other counter-hegemonic memories—equally valid, or perhaps even richer—could be integrated into more reflective analyses. Chile has advanced in this area through the establishment of new memory sites and institutions responsible for preserving physical and digital archives, which, after a decade of existence, invite renewed reflection.

Keywords: Archives, Memory, Human Rights, Chile, Chilean Dictatorship.

Arquivar a memória da ditadura no século XXI

Resumo

Após o fim da ditadura chilena em março de 1990, um dos principais desafios — paralelamente à luta para esclarecer os crimes cometidos pelo regime — foi o processo de reconstrução e representação da memória. Num primeiro momento, as instituições consensuaram um discurso oficial que permitiu avançar nessa reconstrução, organizar homenagens e estabelecer medidas de reparação e reconhecimento às vítimas. Contudo, no século XXI surgiram dissensos em relação a esse discurso memorial oficial, o que permitiu questionar de que maneira outras memórias contra-hegemônicas — igualmente válidas, ou talvez ainda mais ricas — poderiam ser integradas em análises mais refletidas. O Chile avançou nessa área com a criação de novos locais de memória e instituições responsáveis pela guarda de arquivos físicos e digitais que, após uma década de existência, exigem uma reflexão renovada.

Palavras-chave: Arquivos, Memória, Direitos humanos, Chile, Ditadura chilena.

------------------------------

Carolina Espinoza Cartes

Doctora en Antropología Social

Universidad Complutense de Madrid, España

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Archivar la memoria de la dictadura en el siglo XXI

Introducción

El Golpe de Estado en Chile y los posteriores 17 años de dictadura que sobrevinieron a la sociedad chilena, crearon un sinnúmero de registros jurídicos, artísticos, sociales, audiovisuales, fotográficos, auditivos, que ayudaron a construir una memoria en común, cimentada bajo unos mínimos acuerdos respecto del impacto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Gracias a los testimonios de víctimas y sobrevivientes, información de prensa en reportajes de la época y el inicio de procesos judiciales contra los perpetradores, fue posible realizar en el inicio de la transición (1990-1994), tres comisiones de verdad[ii], que significaron los primeros pero tímidos avances en materia de justicia transicional en Chile.

Sin embargo, esta memoria común, útil e instrumental en los primeros años en la búsqueda de justicia y reparación, fue insuficiente cuando aparecieron en los análisis más reposados, otras memorias de carácter contra hegemónico y otros relatos de la posmemoria (Hirsch, 2015) tan válidos o incluso más ricos que el discurso oficial. Dentro de estas memorias se incluyeron, por ejemplo, la memoria de sitios y ex centros de tortura, del exilio, de protagonistas como mujeres, adolescentes, niños, personas LGTB (Robles, 2024) de otras regiones más allá de la capital Santiago, personas racializadas o de pueblos originarios, etc. Esta situación fue asumida como una atractiva y valiosa interpelación al relato oficial que devino en nueva producción científica que revisitó estos archivos en el siglo XXI, para ser más inclusivos y fieles a todas las dimensiones del daño social que significó la dictadura chilena, cuyas consecuencias se mantienen hasta nuestros días.

Se ha escogido el caso chileno de reconstrucción de memoria a través de los archivos, por ser, junto a Argentina, uno de los primeros países afectados por las dictaduras en Latinoamérica donde se registraron intensas negociaciones y discusiones entre diferentes actores del proceso. En la primera transición a la democracia (1990-1994), sociedad civil, partidos políticos e instituciones públicas se tomaron un tiempo para reflexionar sobre qué conservar de los hechos de violencia del pasado reciente y por qué. En esta negociación, intervinieron dentro de los actores sociales, instituciones públicas y privadas, sitios de memoria, expertos académicos y asociaciones de memoria para quienes el acceso a la información era un requisito clave en la construcción de archivos.

A cincuenta años del golpe de Estado en Chile, cabe preguntarse cómo las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil han asumido conjuntamente el proceso de archivar la memoria. ¿Cómo lo están incluyendo las instituciones que se supone, custodian este material y lo ponen -o no- a disposición de un público general? ¿Qué hitos en la historia reciente del país han implicado avances y retrocesos en la construcción de políticas de memoria basadas en el archivo? ¿Cómo influye la tecnología digital en la accesibilidad a los archivos? ¿Cómo se construye y se organiza un archivo de memoria que nace digital y se pone a disposición no sólo de la Academia, sino de todo aquel que quiera investigar sobre su pasado? Son algunas de las interrogantes que se intentarán responder a lo largo de este artículo.

Para ahondar en estas cuestiones y desde el punto de vista metodológico, este artículo se ha valido de una revisión bibliográfica en torno a conceptos relacionados con la recuperación de la memoria del archivo, su representación tras hechos de violencia política, el consenso memorialístico, las memorias contrahegemónicas y la posibilidad de incorporarlas al relato oficial, integrando las lecturas de la no repetición.

En el caso de la recuperación de archivos de la dictadura en Chile, el artículo ha identificado ciertos hitos que se reconocen como claves en la reconstrucción del pasado reciente y los fenómenos sociales que han incidido en algunos avances en este proceso. Para comprobar a través de ejemplos cómo se materializan estas políticas de la memoria que tienen como centro el archivo, esta investigación se ha valido de entrevistas a personas relacionadas con espacios de memoria, representantes de asociaciones memorialísticas y activistas que insisten en las ausencias y omisiones del proceso archivístico a día de hoy. También recoge parte de un estudio de campo realizado por la investigadora que visitó los archivos durante julio y septiembre de 2024, y de fragmentos de entrevistas realizadas a personas que trabajan en los archivos citados en esta publicación. Se han considerado además en este estudio, referencias en prensa de la época y una revisión de los sitios de internet y de los estatutos de cada espacio relacionado con el archivo citados en este artículo.

I. Archivo y memoria colectiva

La escritora e investigadora mexicana Esther Cohen sostiene que “el archivo es un arma de doble filo” (Cohen, 2004,141), algo que invita a reflexionar sobre la acción de archivar para guardar memoria y preguntarse por los casos en que el archivo se transforma en una forma irremediable de olvido, si no se construye con políticas inclusivas y sensibles.

La sensibilidad de Cohen, anteponiendo el principio de accesibilidad de los archivos por sobre el propio contenido, pone el foco en el proceso de recuperación de memoria y en el papel de las instituciones, que se supone, deberían archivar para enseñar, para devolver a la ciudadanía los detalles de ese periodo negro en la historia del país, sin que quede nada ni nadie olvidado.

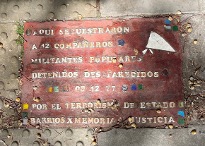

Amnistía significa olvidar y las transiciones políticas son momentos de intensos debates sobre qué hacer con los documentos, con los registros de ese pasado complejo. En especial, con los registros que constatan un pasado reciente y marcado por la violencia como los que caracterizan a aquellos países en los que se acaba de poner fin a un régimen dictatorial, como sostiene Villalta (2022, p. 46). Esto hace de la posibilidad del acceso a los archivos un campo minado en términos políticos (Ferrándiz, 2008, p. 92), acceso que, en las últimas dictaduras en Latinoamérica, ha provocado rupturas a la hora de discutir cómo archivar el pasado. Por citar algunos ejemplos, el caso de las diferencias entre asociaciones memorialísticas y ex prisioneros que evidenció la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina (ESMA), como espacio de memoria (Feld, 2017, p.108) o las controversias en torno al acceso al archivo que evidenciaron los distintos proyectos memorialísticos en Chile tales como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Espacio de Memoria Londres 38 (Lazzara, 2011, p. 61).

En aquellos países que han sufrido regímenes dictatoriales, marcados por actos de violencia masiva, genocidio, torturas, violaciones contra los derechos humanos, masacres y guerras, cada vez es axiomática la idea de que, para la construcción de un futuro democrático en los momentos de transición política hacia la democracia, es indispensable enfrentarse a los “demonios” del pasado. Como plantea Villalta “Enfrentarlos es fundamental para atajar el dolor y el sufrimiento asociado a estos sucesos” (2022, p.56), una sentencia que hace que la pancarta enarbolada en muchos países del Cono Sur, que reza “Ni perdón ni olvido”, esté vigente en muchos sectores de la sociedad civil.

La relación entre memoria y archivo se articula a partir de dos movimientos. Por un lado, se entiende la retención de la memoria en el archivo como un ejercicio de poder, y, debido a su uso recurrente como almacén de pruebas/documentos para la escritura de la historia; motivo por el cual puede ser también un escenario de confrontación para la apropiación de ese decir del pasado. Por otro lado, un archivo consiste también en la existencia de una articulación singular, caracterizada por la marcación de los espacios institucionales y las apropiaciones simbólicas con el fin de construir identidades, ya sea por el recuerdo, ya sea por el olvido.

Sin embargo, aunque la memoria individual y la memoria colectiva sean diferentes en sus acciones, ambas se presuponen para la existencia de la memoria en general, lo que significa que no existe memoria individual sin una memoria más amplia –la colectiva– que le sirve de marco de referencia y que ayuda a construir un discurso en paralelo a la memoria de los “vencedores”. Todo esto, entendido en el contexto del resurgimiento actual a escala mundial, de un interés por el pasado y el proceso de construcción de memorias sociales (Halbwachs, 2004, p. 117; Baer, 2006, p.38) que permiten refutar, diversificar y complejizar los discursos dominantes sobre el tema (Piper & Montenegro, 2017, p. 100).

En estos procesos de negociación en la construcción de un archivo material se produce -casi instantáneamente- el fenómeno anteriormente evocado: la memoria social se vuelve memoria individual y la incorporación de estas “memorias sueltas” (Stern, 2001, p. 39) sirve al relato oficial para compensar las exclusiones de las memorias hegemónicas y lograr así una recuperación colaborativa del impacto de los hechos de violencia política y un recorrido que testimonie los esfuerzos por ser considerados en el relato oficial (Stern, 2001, p. 45). Interesaría pues, en este abordaje, la relación dinámica que se da -y no se da- entre la memoria “suelta” y la memoria emblemática, que iría definiendo una memoria colectiva con sentido para la gente. Más aún, Marianne Hirsch (2015, p. 117) reconoce la existencia de memorias plurales atribuyéndoles un potencial espacio a las historias y las experiencias de las minorías sociales, aún cuando esos recuerdos desafíen las versiones hegemónicas del pasado. De esta manera, la recuperación de múltiples recuerdos -los personales, los colectivos, e incluso los que generan diferencias- tendría un lugar en la construcción del relato plural y lo harían más completo y diverso.

El sujeto asimila acontecimientos, lugares o personas externas a su existencia como articuladores de su propia individualidad. Así, la vida de una memoria colectiva no existe en singular, sino que existen varias memorias, subalternas, que se relacionan de forma diversa con la memoria oficial. Toda memoria, oficial o no, precisa de un encuadramiento (Pollak, 1989, 1992), de una organización y un orden para que pueda llegar a ser un elemento referencial en la formación de las identidades. En este proceso intervienen materialidades, vestigios, pero también relatos, testimonios de supervivencia que conectan con el público activando a su vez ese relato oficial que ya no es rígido ni inflexible, sino que ha nacido de una serie de consensos -en algunos casos mínimos- pero que han permitido la representación en un archivo, un lugar de memoria, un museo o algún espacio expositivo de acceso público.

II. Archivar la memoria de la dictadura

Las instituciones, las autoridades y la sociedad civil recorrieron un largo camino desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta la consecución de políticas públicas que garantizan un mayor acceso a los archivos que documentan los hechos de violencia ocurridos durante la dictadura chilena. Si bien el objetivo principal al inicio de la democracia fue la búsqueda de “verdad y justicia” y el reconocimiento a las víctimas, éste fue expresado no sólo en la reivindicación de los procesos judiciales para los perpetradores, sino también – y esto se puede ver a lo largo de los más de treinta años tras finalizada la dictadura- en la recuperación y pluralidad de sitios de consciencia y memoria en todo el país. El homenaje y las representaciones culturales y la gestión de esta memoria y su transmisión hacia otras generaciones, fue algo que preocupó a muchas asociaciones memorialísticas que defendieron desde el principio una política de archivos abiertos para contar el pasado reciente del país[iii].

En estas etapas, aparecerán ciertos hechos, que intensificaron la reivindicación por el espacio memorialístico y el acceso a los archivos por parte de diversos actores sociales. Emblemática fue la sentencia “justicia en la medida de lo posible” señalada por el primer presidente de la democracia, Patricio Aylwin (1990-1994), para evidenciar la democracia vigilada que caracterizó esos primeros cuatro años con Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, pero también fue emblemático el disparador de memoria (Ricoeur, 2008) que significó años más tarde el Caso Pinochet (1998-2000) donde salieron a la palestra nuevos detalles de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Más adelante, un hito importante en esta reivindicación memorialística fueron las conmemoraciones de los treinta (2003) y cuarenta años (2013) del Golpe de Estado en Chile, y en el último tiempo, el Estallido Social (2019) expresión popular de la reivindicación ante las promesas incumplidas respecto de la democracia, la libertad y la justicia que con ella vendría (Piper, 2021:2) o la irrupción de partidos políticos de ultraderecha (a partir de 2020) que actualmente niegan las violaciones a los derechos humanos y exaltan la figura del dictador.

De esta manera, se podrá constatar una primera etapa expresada en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), donde lo prioritario fueron las políticas de reconocimiento a las víctimas, y a establecer canales de reparación. Más que ejecutar, este primer gobierno estableció un itinerario, teniendo como guía el Informe verdad y reconciliación (1991), sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar, en el que se reconocieron 3.550 casos y se dictaminaron unas políticas de reparación[iv]. Posteriormente el periodo regentado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se caracterizó por la implementación de las medidas compensatorias recogidas por el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997)[v] y la recuperación de Villa Grimaldi (1997), el primer sitio de memoria recuperado en Latinoamérica. La detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 y su retención por parte de las autoridades británicas que termina con su liberación en marzo de 2000, significó no sólo abrir la puerta a la persecución de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, fuera de las fronteras nacionales como esgrimía el auto de procesamiento del juez Baltasar Garzón. Su impacto mundial, aunque no terminó con un juicio al dictador, implicó resignificar el testimonio de víctimas, sobrevivientes y los archivos que evidenciaban esos crímenes, dándoles un estatus universal. Este aspecto se tradujo en una mayor consciencia por recuperar estos espacios de memoria y en la construcción colectiva (asociaciones, gobiernos, instituciones privadas y públicas, universidades) de la memoria del «nunca más».

Los periodos siguientes al caso Pinochet tendrán como puntos clave las conmemoraciones del 30º y del 40º aniversario del Golpe de Estado (2003 y 2013 respectivamente), una década que es cruzada a su vez por dos hechos significativos: primero, la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010), un espacio que, aunque no es sitio de memoria, representa un consenso memorialístico de la sociedad. Segundo, la llegada del primer gobierno de derecha tras la dictadura (Sebastián Piñera) el mismo año 2010, que supone una especie de prueba a este supuesto consenso memorialístico y su trascendencia por encima del gobierno de turno. No es menor que 2010 sea también el año del Bicentenario, un momento que fue clave en la construcción de una memoria de Estado, donde las manifestaciones de reconstrucción de archivos y memoria contaron además del consenso, con la correspondiente financiación para ser sostenidas.

Este periodo (2003-2013) se caracterizó por una urgente recuperación de los sitios de memoria no sólo en la capital sino en todo el país, expresada en la construcción de varios archivos nacionales y locales[vi] que incluyen testimonios, cartas, recursos legales, autos judiciales y sentencias hasta entonces acumuladas en las diferentes instituciones —públicas y privadas— que asumieron un papel protagónico en la lucha por la democracia.

Además de los hitos, cabe tener en cuenta el modo de financiación que reciben estas instituciones para llevar adelante el costoso proceso de recuperación, restauración y digitalización del archivo, un aspecto que en estos 40 años no ha sido resuelto por las instituciones democráticas. La mayoría de las instituciones públicas y privadas que se dedican a la recuperación del archivo relacionado con el pasado reciente no tienen una financiación estable, teniendo que, en muchos casos, postular año a año a subvenciones en las que se juega una parte importante del presupuesto, con la consiguiente inestabilidad que se extiende tanto a recursos materiales como humanos relacionados con la actividad[vii].

Otro aspecto clave en esta revisión es el papel protagónico de las personas custodias de estos archivos, vale decir, conservadores, bibliotecarios, personas que ejercen la labor de rescate y selección documental que no sólo deben tener las competencias técnicas para un desempeño eficiente, sino la sensibilidad necesaria para tratar a las víctimas o a los familiares de los protagonistas de esos hechos de violencia política.

Considerando todos estos factores, a continuación, se expondrán algunos casos de entidades relacionadas con los procesos archivísticos de la dictadura chilena, nacionales e internacionales muy heterogéneas entre sí, pero a las que une una urgencia por documentar a través del archivo, los hechos de violencia política del pasado reciente de Chile y facilitar su acceso a la mayor cantidad de públicos.

III. Las instituciones

La Vicaría de la Solidaridad, organismo ligado a la Iglesia Católica, jugó un protagonismo clave al desarrollar un sistema de asistencia jurídica a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares, a través de la presentación de recursos de amparo, una figura legal que permitía abrir procesos judiciales para la búsqueda de personas. Este organismo, que funcionó entre 1976 a 1993, concluyó sus gestiones con un acervo de material que incluía documentos, cartas, correspondencia, fotografía y registros/documentos audiovisuales, un registro de hemeroteca con diarios, publicaciones y revistas de la época (tanto del interior como del exilio) y otro tipo de materialidades, tales como arpilleras, artesanías, afiches y panfletos. De esta manera, la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL) se hizo cargo posteriormente de organizar, salvaguardar, dar acceso y difundir este patrimonio documental de la Vicaría de la Solidaridad y de su antecesor el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), ambos organismos encargados de la defensa y promoción de los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile. La Fundación organizó el material, a través de seis grandes áreas: el Fondo Jurídico, el Fondo Iconográfico, la Colección Bibliográfica, la Colección de revistas, la colección de recortes de prensa y la colección audiovisual.

El Fondo Jurídico contiene cerca de 85.000 documentos de carácter jurídico, referidos a todas las personas que fueron atendidas por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) y la Vicaría de la Solidaridad. Esta documentación comprende originales y copias de expedientes judiciales, procesos por delitos políticos, recursos de amparo -Habeas Corpus-, recursos de protección, procesos por muertes, secuestros, desapariciones, torturas, testimonios, declaraciones juradas y denuncias ante organismos internacionales, entre muchos otros. Por su parte, el Fondo iconográfico, está formado principalmente por fotografías generadas y producidas por el COPACHI y la Vicaría de la Solidaridad en el desempeño de sus funciones para documentar su actividad y los hechos de violencia que ocurrían en el país. Este fondo incluye además una colección de obras donadas por artistas nacionales y extranjeros, con motivo del Simposio Internacional de Derechos Humanos, realizado en Chile en 1978 en conmemoración del XXX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y una colección bibliográfica, compuesta por material concerniente a los derechos fundamentales, editados desde 1973 hasta la fecha. El archivo incluye las publicaciones del COPACHI y de la Vicaría de la Solidaridad, junto con documentos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, una colección de revistas que incluye magacines de circulación nacional e internacional del periodo 1973-1992; una colección de recortes de prensa, registro de hechos cubiertos por la prensa nacional e internacional desde el mes de septiembre de 1973 y una colección audiovisual compuesta por documentales y películas de Derechos Humanos.

A este archivo se accede fundamentalmente de manera presencial de lunes a jueves, en sus instalaciones ubicadas en las dependencias del archivo histórico de la Iglesia Católica en Chile (Las Trinitarias 7101 en el barrio de Las Condes, al oriente de la capital). El horario de consulta de los archivos es por las mañanas y está disponible fundamentalmente, para personas que buscan a sus familiares detenidos desaparecidos, o víctimas de la represión de la dictadura. Durante la recolección de datos para esta investigación pudo comprobarse en el trabajo de campo en el archivo, un tratamiento especial para los ciudadanos que se identifican como víctimas o familiares de víctimas. Estos llegan a las dependencias del archivo, se identifican y pasan a una sala especial en la que son recibidos y atendidos según sus requerimientos. Los trabajadores del archivo toman nota de los documentos que buscan los familiares, agendan un día y una hora para tener una nueva cita con alguna entrega de material al respecto. Los funcionarios entrevistados manifestaron que la prioridad en la atención de la consulta de este archivo la tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares y esto se constató prácticamente todo el periodo en que se hizo esta investigación en el archivo.

Respecto al acceso a los documentos, la mayoría son de consulta en sala y no se pueden llevar fuera del establecimiento ni está permitido hacer fotos. Si se requiere la reproducción de alguna parte de los documentos, hay que marcar lo necesario y el personal del archivo se encarga de dar el material en fotocopias, cuyo importe es cobrado al usuario.

Imagen 1: Captura de pantalla de la web de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL).

Otro organismo custodio de testimonios, objetos, vestigios y materialidades que reconstruyen la dictadura chilena es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fundado en 2010 por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El museo creó desde su fundación, el Centro de Documentación del Museo de la Memoria (CEDOC) orientado a la difusión y el acceso de los ciudadanos a la información histórica contenida en diversas colecciones de documentos, archivos textuales, fotográficos, iconográficos, sonoros, audiovisuales y de objetos del periodo de 1973-1990.

Aunque hay una gran parte digitalizada, el archivo del Museo de la Memoria ubicado en el barrio cívico del Santiago (calle Matucana 50, Santiago Centro), muy cerca de la Biblioteca de Santiago, la zona de museos del barrio de Quinta Normal, y el campus de la Universidad de Santiago (USACH), cuenta con un servicio de consulta de material no digitalizado en sala. Este material en soporte físico, archivado en carpetas, es requerido fundamentalmente por investigadores nacionales o extranjeros que reservan con antelación una cita horaria para consulta. Además, es un archivo que por su cercanía con centros escolares o de enseñanza media y universitaria, recibe a una gran cantidad de estudiantes locales y son los propios funcionarios del archivo los que atienden por igual a este heterogéneo público investigador. Durante el trabajo de campo para esta investigación, pudo constatarse que, en un día cualquiera, acceden a consulta investigadores extranjeros, fundamentalmente de Europa, nacionales, que llegan desde regiones a las consultas y un gran número de escolares de Enseñanza Media, que acuden sin cita a pedir material bibliográfico para la realización de tareas escolares y también requiriendo en algunos casos, una entrevista con el personal en sala, que durante todo el mes investigado fueron dos personas. Estas dos personas, más un apoyo en lo audiovisual, revisan el material, atienden por igual a estudiantes e investigadores.

En relación al archivo audiovisual, es de consulta autónoma en una parte del Museo que se encuentra en la segunda planta, donde se dispone de pantallas para el visionado y auriculares. Sin embargo, no todo el material se encuentra digitalizado y el CEDOC recibe peticiones especiales de consulta que requieren de un tiempo para responder y acceder a las solicitudes de información. En cuanto al acceso, está permitido hacer fotografías de ciertos documentos, siempre y cuando se cumplan con las restricciones de mayoría de edad y de derechos de autor del contenido, ya que muchos fondos están sujetos a ello o tienen restricciones impuestas por el donante.

Imagen 2: Captura de pantalla del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Ambos archivos mencionados forman parte de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH), una instancia supra institucional y de carácter gremial creada en 2015, que tiene por objetivo poner en valor los fondos comunes, discutir su accesibilidad y en especial, la formación del personal archivístico, acorde con las nuevas exigencias digitales del siglo XXI.

La red está compuesta en total por trece archivos asociados: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad, Fundación Salvador Allende, el Centro de Documentación PIDEE, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, el Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Archivo Patrimonial USACH, el Archivo y centro de documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, El Archivo Documental de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Archivo Víctor Jara y el archivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La heterogeneidad de la composición de la red que va desde sitios de memoria hasta organizaciones estudiantiles o las que tienen su origen en la función social de la iglesia católica, representa fielmente a las instituciones, coaliciones políticas, personalidades o grupos de la sociedad civil que lucharon activamente contra la dictadura. Dos de estos archivos —el Archivo Víctor Jara y el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago— representan además el legado histórico previo a la dictadura, focalizándose en la política cultural del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).

Entre sus objetivos, la red destaca de manera prioritaria cuestiones tales como la sensibilidad respecto al material documental con el que se trabaja, la formación del personal capacitado para estas tareas, así como también la difusión a través de una política de “archivos abiertos”, interpretada también con un deseo por llegar a la digitalización total de los archivos[viii].

Estas prioridades en RAMDH han sido claves en el proceso de salvaguarda de la memoria, porque el personal requerido en los primeros años para atender los archivos, debía tener no sólo una experiencia archivística con estudios de biblioteconomía. Por lo sensible de los documentos y materiales, las personas idóneas debían tener además de una formación adecuada, una sensibilidad especial tanto para catalogar y guardar el material, como para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que requieren de estos archivos para complementar causas judiciales que aún están en proceso. Esta prioridad se estableció en el inicio de la red en 2015 y se manifestó paulatinamente en todos los archivos, producto de experiencias de tratamiento y custodia de archivos a partir de 1990 y de la detección de errores y malas praxis que se quisieron corregir con este modelo meta asociativo. Para tales fines, la RAMDH celebra reuniones periódicas entre distintos representantes del archivo de los lugares de memoria en Chile, y constantemente cuenta con la formación por parte de profesionales que la imparten desde Estados Unidos, Alemania, Argentina y Brasil, con trayectoria en la gestión de este delicado tipo de archivo.

Imagen 3: Captura de pantalla del portal de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos.

Hasta aquí dos ejemplos muy distintos de archivo en cuanto a sus procesos de acopio, institucionalidad y accesibilidad del público. Sin embargo, conforme ha avanzado el siglo XXI, han entrado al proceso de construcción de la memoria nuevos actores, entre ellos, los sitios de memoria. El primero de estos sitios en América Latina fue Villa Grimaldi, ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición de la dictadura cívico-militar, denominado Cuartel Terranova por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) vigente hasta 1978, recuperado en 1994 y puesto a disposición de la ciudadanía en marzo de 1997, cuando se emplaza como Parque por la Paz Villa Grimaldi. Desde entonces mantiene sus puertas abiertas a la comunidad y forma parte de la anteriormente mencionada Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos[ix].

El espacio poco a poco se fue completando con la exposición de las dependencias en las que se aplicaba la tortura, complementadas con la explicación de lo ocurrido en recorridos protagonizados por ex detenidos que sobrevivieron al centro. Paralelamente, a las visitas que tímidamente se fueron produciendo en los primeros años, se fue construyendo un archivo oral, con testimonios en audio de las personas que pasaron por el centro de detención. Este espacio que busca “gestionar un archivo testimonial que rescate y difunda la memoria de Villa Grimaldi”, según se explica en su portal, cuenta con testimonios de ex detenidas y detenidos, familiares de ex detenidos, ejecutados y/o desaparecidos del lugar, vecinos del recinto de reclusión, defensores de los derechos humanos y agentes que han participado en la recuperación de otros sitios de memoria en Chile, tales como el Estadio Nacional o los campos de concentración de Tres o Cuatro Álamos. Con estos testimonios se ha creado un archivo audiovisual de consulta, dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

Imagen 4: Captura de pantalla del archivo oral del espacio de memoria Villa Grimaldi.

Es destacable el valor que se le da al relato personal del superviviente, reflejado en uno de los objetivos del archivo:

Los testimonios facilitan un acercamiento al pasado dictatorial y a la historia específica del lugar, desde la perspectiva de los sujetos que se vieron afectados por el terrorismo de Estado. Este enfoque, centrado en la mirada particular de quien recuerda su propia experiencia, puede contribuir al análisis crítico acerca de este periodo, conectando la historia de la dictadura militar, con las historias de las personas que vivieron esa etapa del país.

También se puede destacar el componente transnacional en que este archivo ha basado la construcción del acervo oral, inspirándose en experiencias de instituciones tales como la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (Estados Unidos), Memoria Abierta (Argentina), Kolat (Alemania), Fundación Heinrich Böll (Alemania) y la Comisión Europea (Ferrándiz, 2023:18; Baer y Sznaider 2015:339).

En un ámbito más divulgativo, pero también con función archivística, cabe mencionar los esfuerzos del portal Memoriachilena.cl, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile. No es especialmente un sitio ligado a lo que se entiende por archivo vinculado a las violencias de las dictaduras o del pasado reciente, pero tiene el valor de ser la primera institución pública que comenzó a digitalizar en 2003, archivos relacionados con la dictadura o el gobierno de la Unidad Popular. Esto significó que, por primera vez, personas chilenas o desde el extranjero, pudieron acceder a documentos, imágenes, testimonios o fragmentos audiovisuales que antes estaban supeditados a consulta presencial. Esto tiene un gran impacto sobre todo en la sociedad civil, ya que Chile es un país centralizado, donde la mayoría de las instituciones oficiales se encuentran atomizadas en la capital, factor complejo si se habla de un país con 4.200 kilómetros de extensión.

Imagen 5: captura de pantalla del sitio Memoriachilena.cl de la Biblioteca Nacional de Chile.

Memoriachilena.cl nació como archivo digital en 2003, como una experiencia pionera de difusión del patrimonio cultural a través de internet. Tras él se encuentra un equipo multidisciplinario que selecciona, digitaliza y pone en línea materiales documentales que buscan reflejar la diversidad, facilitar el acceso a las fuentes de información y estimular la producción de nuevo conocimiento. Dos aspectos a destacar en este sitio, además de su divulgación pionera en internet. Lo primero es que dio acceso a un público general, a publicaciones relacionadas con el periodo previo a la dictadura, la Unidad Popular (1970-1973), periodo especialmente rico en producciones culturales. Lo segundo es más bien un aspecto metodológico, fundamental en los archivos digitales y más aún en los primeros años de internet; se trata de la exploración y navegación a través de un sistema de minisitios, como lo explica el portal:

Cada minisitio aborda distintos aspectos de personajes, acontecimientos, obras o procesos relevantes de la cultura nacional y contiene: una presentación; una selección de objetos digitales (documentos, imágenes y, en algunos casos, archivos audiovisuales); una bibliografía especializada y una cronología con los principales hitos[x].

Otras experiencias nacionales que tienen que ver con el proceso de construcción archivística no son específicas de hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos, pero sí útiles en cuanto a que recogen parte importante del periodo. Un caso a destacar, aunque no es un archivo abierto, es el Fondo del Diario La Nación, periódico oficialista nacido en 1917 y que circuló en papel hasta el año 2010. Especial importancia tiene el análisis de esta publicación, porque aporta en especial las noticias y montajes de la dictadura de Pinochet, al punto de transformarse junto a Televisión Nacional de Chile y El Mercurio en un órgano más de propaganda del régimen[xi] (Valle y Contreras, 2023:77). Posteriormente y dada su condición oficial, una vez retornada la democracia en Chile, fue uno de los primeros periódicos en hacer reportajes de investigación sobre los crímenes cometidos en dictadura. La hemeroteca de La Nación está gestionada por la Universidad Diego Portales, entidad educativa privada desde el año 2017[xii].

Imagen 6: Captura de pantalla del portal Cultura Digital de la Universidad Diego Portales, desde donde se accede al archivo del periódico La Nación.

IV. Iniciativas de archivo desde el extranjero

Dos importantes fondos de archivo relacionados con el periodo de la dictadura en Chile se han gestado íntegramente desde el extranjero, y gracias al impulso e involucración de dos investigadoras chilenas que se han volcado en este trabajo de archivo y divulgación. En el primero de los casos, la colección Memoria del exilio chileno en Francia que alberga la ex Biblioteca, centro de archivos y museo especializada en la historia contemporánea (BDIC) repositorio interuniversitario ligado a la Université de Paris Nanterre la Défense, tuvo el importante apoyo de la investigadora Rosa Olmos, responsable de archivos audiovisuales de este centro hasta el año 2020. El otro ejemplo citado en este artículo, la colección Conflict Textiles, vinculada a la Universidad de Ulster en Irlanda, fue fundada por la investigadora y docente chilena Roberta Bacic, quien trabajó en la Universidad Austral de Chile (1973 y 1981) y como investigadora en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación desde 1993 hasta su cierre, en 1996.

El archivo de testimonios orales de personas represaliadas, encarceladas o exiliadas por la dictadura de Pinochet, que acoge la entidad francesa La contemporaine - Bibliothèques, archives, musée des mondes contemporains (ex Biblioteca, centro de archivos y museo especializada en la historia contemporánea, BDIC)[xiii] cuenta con colecciones especiales relacionadas con América Latina, entre las que cabe mencionar: Archivos del Secretariado Internacional de juristas por la amnistía en Uruguay (SIJAU); Archivos del Plan Cóndor, Archivos del COBA (“Comité pour le boycott de la coupe du monde en Argentine”), Prensa del exilio latinamericano en Francia, Prensa política latinoamericana siglos XX-XXI. Dentro de ellas, está la colección Memoria del exilio chileno en Francia, que incluye 98 entrevistas con los miembros de la Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia (AEPPCF), una colección que nació de la inquietud de los propios exiliados que viven desde hace 50 años en Francia por dejar un testimonio vivo de la acogida de ese país a su exilio.

La importancia del exilio chileno en Francia y su poder político como colectivo migrante que ha tenido desde el gobierno de Georges Pompidou (Prognon, 2008) queda reflejada en este archivo, acorde con el la cifra estimativa de 200.000 personas que se exiliaron en ese país tras el golpe de Estado[xiv].

Imagen 7: Captura de pantalla del archivo La Contemporaine, donde se encuentra la colección Memoria del exilio chileno en Francia

Otra iniciativa es la colección Conflict Textiles, vinculada a la Universidad de Ulster[xv], en Irlanda, curada por la investigadora chilena Roberta Bacic. El archivo cuenta con una colección de textiles, elaborados por mujeres en el mundo, pero donde tiene un papel protagónico el archivo de las arpilleras llamadas “históricas” (Espinoza, 2024, p. 158)[xvi] realizadas durante la dictadura por familiares de detenidos desaparecidos.

Tras el golpe cívico militar en Chile, surgió la necesidad de organizar instancias de apoyo, protección y defensa de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Una de ellas se fraguó en torno al bordado de textiles, con trozos de tela de ropa de familiares de las víctimas. La técnica de la arpillera –composiciones a base de aplicaciones de trozos de telas adheridos sobre una tela de saco, con puntadas básicas de bordado y costura–, se utilizó como un medio de terapia (Espinoza, 2024, p. 8) que permitió a sus creadoras plasmar sus vivencias y el luto en sus puntadas. Tanto fue su poder, que hasta fue temida por la dictadura, quien las condenó públicamente como material “subversivo”, tapetes “difamatorios” o artesanía “sediciosa” (Adams, 2013, p. 24; Vinyes, 2017, p. 101). Estas materialidades (Labanyi, 2021), incautadas muchas veces por la dictadura, pudieron salir del país gracias al apoyo de organizaciones y de algunos particulares, que las llevaron por Europa, Norte América y hasta Japón a través de redes solidarias comprometidas (Bacic, 2013, p. 14).

El trabajo de la técnica de confección de arpilleras resultó eficaz y comenzó a enseñarse en las poblaciones de distintas ciudades del país, especialmente en la Región Metropolitana y en el Centro Sur del país, ya no solo como una terapia, sino como un taller laboral, un fenómeno que se explica en parte por el impacto que tuvo su circulación internacional que hizo que se constituyera en un medio de supervivencia de las mujeres para afrontar la dura situación de recesión económica que enfrentó el país a mediados de los años ochenta (Roitman, 2019, p. 112). Este interés primario en el motivo de las primeras arpilleras queda reflejado en el trabajo de Karen Rosentreter y Albarrán centrado en el origen instrumental de las arpilleras en Chile.

Estos objetos nacieron con conciencia crítica y con el deseo de retratar la cruda realidad, pero también surgió el interés por retratar la cotidianidad de las poblaciones, por lo que el mensaje político cambió y posteriormente se representó también la pobreza y la carencia (Rosentreter & González, 2023, p. 162).

Fue así como paulatinamente, a la urgencia de testimoniar expresada por las primeras arpilleristas (firmadas colectivamente, por ejemplo, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero también en forma anónima) se fue uniendo un afán de denuncia y en muchos casos una práctica solidaria y comprometida. Esta se manifiesta en la realización clandestina de arpilleras, pero también en la organización de iniciativas para combatir la miseria de las poblaciones y en la participación en manifestaciones y protestas callejeras. De ese modo, las mujeres que cosen arpilleras asumen una responsabilidad en la defensa de la justicia y de la democracia que va más allá de la expresión pública de un dolor personal.

Empecé con la arpillera cuando estaba detenida en el campo de concentración de Tres Álamos. Ahí realizaba a petición algunas arpilleras e hice dos, una tenía que ver con el exilio y la otra tenía que ver con ser detenido desaparecido, porque en esa época, en el año 76, los desaparecidos eran día a día y eran demasiados. La arpillera la continué realizando en Estados Unidos porque la arpillera cumple muchas funciones. Es verdad que cuando estábamos detenidas nosotras vendíamos nuestro trabajo a la Cruz Roja o a instituciones europeas para que las vendieran y de esa manera podíamos sustentar a nuestras familias. Vemos como las arpilleras mismas sirvieron para hacer justicia, ya que en la justicia chilena ha habido pocos casos que han sido enjuiciados porque pertenecen a otra clase social y han sido afines a la Concertación (Testimonio de Verónica de Negri en 2019, recogido en Espinoza, 2024, p. 159).

Paralelamente, es este proceso de empoderamiento el que las empuja a salir a la calle, fuera de los límites de lo familiar; muchas mujeres tomarán conciencia de su posición subordinada dentro del hogar e incluso del maltrato que algunas reciben de sus parejas (Vinyes, 2017, p. 112). Esta acción de resistencia no violenta podría inscribirse en el espacio de una resistencia doméstica, no solo por su origen, sino también como recurso de subsistencia alimenticia (Agosín, 1987, p. 140) y con un claro componente defensor de la vida, si abarcamos el trabajo colectivo inscrito en las asociaciones de Derechos Humanos. O simplemente, en tanto defensa de derechos de la mujer, desde una perspectiva claramente feminista (Richard, 2008).

En el portal de Conflict Textiles se pueden visitar fotografías de las arpilleras, en las que minuciosamente se aportan datos de la realización de la arpillera, custodia y colección. A la par, la iniciativa organiza constantemente exposiciones y debates en Irlanda y Europa, en torno a la importancia del textil en la transmisión de la memoria relacionada con hechos de violencia política.

Imagen 8: Captura de pantalla del portal Conflict Textiles, Irlanda.

Imagen 9: Exilio II/Exile II Woman mourning those who have been exiled. Arpillera chilena, Violeta Morales, 1984, Colección Marjorie Agosin. Foto: Martin Melaugh © Conflict Textiles.

V. El caso de Londres 38: un archivo 100% digital

De todos los archivos anteriormente citados, la mayoría se encuentra disponibles en soporte físico, con un bajo porcentaje de sus colecciones digitalizadas. Las iniciativas que cuentan con un proceso de digitalización parten de un archivo físico, por lo que hasta el año 2023 no se contaba con una experiencia archivística que partiera como nativa digital. Aquí irrumpe el archivo del espacio de memoria Londres 38, ubicado en Santiago de Chile, ex centro de tortura y detención de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Este espacio de memoria fue recuperado en 2008 como casa de memoria y tiene una especial importancia por el hecho de ser el primer eslabón de una cadena de recintos de reclusión utilizados por la DINA en Santiago, en su campaña en contra del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), primero y de otras organizaciones de la izquierda chilena, como los partidos Socialista y Comunista (Morales, 2018, p. 6).

Es interesante el caso del archivo digital de este espacio de memoria, creado en 2023, al nacer exclusivamente como un repositorio digital, sin sede física de consulta, pese a que el espacio de memoria sí se puede visitar y en él se producen recorridos y actividades en talleres relacionados con el espacio. Desde el punto de vista de su accesibilidad hay que señalar que el archivo es de consulta libre, pidiendo como requisito único identificarse primero con un usuario y una clave. Estos requisitos mínimos para acceder podrían entenderse como facilitadores en tanto cuanto no requiere grandes destrezas tecnológicas (más accesible a personas mayores) y abre la posibilidad de hacer consultas desde el anonimato (más accesible a personas con consecuencias traumáticas respecto al acceso y control de este tipo de archivos). Ambas, características ayudarían a acercarse a un acceso universal de los documentos, entendiendo este objetivo como uno de los puntos fundacionales de este archivo.

Imagen 10: Captura de pantalla del archivo digital de Londres 38.

Explicado en su propio portal, el archivo de Londres 38 Espacio de Memorias, tiene como objetivo «ofrecer acceso a la información para la reflexión y acción sobre las memorias sociales y políticas vinculadas a la historia reciente de Chile, en un marco temporal amplio que abarca desde mediados del siglo XX hasta el presente, con énfasis en el periodo de la dictadura»[xvii]. Dentro de la política de la institución, este archivo digital garantiza el acceso, la transparencia, la difusión y el uso de sus propios recursos, puestos a disposición en su plataforma digital y con metadatos, así también demanda las mismas condiciones de acceso respecto de los archivos públicos en poder del Estado, vinculados con la historia reciente del país y la defensa de los derechos humanos en el presente. Cabe señalar el valor que le otorga este archivo a las donaciones, dando nombre a las colecciones de las personas que las hacen, con un gran corpus de documentación relacionada con el exilio. Así lo señala Leslie Araneda, responsable del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias, al señalar que uno de los temas que reivindica el repositorio, es el acceso libre a los recursos.

Buscamos ofrecer el más amplio acceso a la información relacionada con el periodo histórico en que el inmueble fue utilizado como centro de represión y exterminio por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los efectos de ese periodo en el presente, así como las memorias de luchas y resistencias sociales previas a la dictadura, durante la dictadura y hasta la actualidad. Procuramos difundir la situación de los archivos en Chile y exigir al Estado la adopción de políticas públicas que permitan la recuperación y el libre acceso, principalmente, a la documentación producida por las policías y fuerzas armadas los agentes de la represión y sus instituciones[xviii].

En 2024, a un año de su inauguración, aún no disponen de indicadores desagregados (por ejemplo por sexo, edades, procedencia, etc.) sobre las consultas al archivo digital. Sin embargo, la responsable señala que el público que consulta habitualmente el archivo está compuesto por estudiantes, investigadores, familiares de víctimas, personas interesadas en derechos humanos o personas que integran organizaciones sociales.

En las colecciones, además de conservar el origen y el nombre de la persona que ha hecho la donación -que se transforma en curadora de la propia colección- se tiene un especial cuidado en no descontextualizar el archivo tratando de ser lo más fiel a materialidades como objetos, documentos. integrando en los metadatos su procedencia y hasta las características de su recolección y llegada al museo. También se incorporan en esta información complementaria, notas de producción que ayudan a que estas memorias plurales aporten su perspectiva y logren interpelar al discurso oficial; estas notas ayudan a contextualizar el momento en que esa pieza pasa a ser constitutiva de archivo y aportan mayor información sobre el proceso histórico al que la pieza hace alusión (Bornacelly, 2024; Labrador, 2024)[xix]

Imágenes 11 y 12: Capturas de pantallas de colecciones del Archivo Digital del Espacio de Memorias Londres 38, con metadatos y notas del productor de cada archivo y colección.

Especial atención también da este archivo digital al cuidado de objetos digitales, un repositorio de imágenes, memes, carteles virtuales y productos digitales que nunca han sido físicos y que han formado parte importante de los recientes movimientos ciudadanos en Chile. Por citar algunos cabe destacar los objetos digitales relacionados con las protestas estudiantiles de 2011, el movimiento No +AFP[xx] en 2016 y un amplio corpus elaborado durante el Estallido Social de 2019.

Imagen 13: Ejemplo de la Colección de objetos digitales del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias.

Esta contemporaneidad y flexibilidad del archivo, en lo que se refiere a su accesibilidad y a la incorporación de piezas nacidas en el entorno digital, permite una alta efectividad en la difusión de materialidades y testimonios del pasado reciente, propias de un archivo digital. Tales características, hacen posible la construcción colectiva de archivos más accesibles y cercanos facilitando la posibilidad de compartir contenido en plataformas o redes sociales. Además, el proceso rápido y sencillo de identificación para acceder, se traduce en una mayor disponibilidad de consulta a investigadores y exiliados desde el extranjero. Esto se traduce en una desacralización de los archivos -ya no se ven como algo lejano e intocable-, un aumento en la difusión en otros lenguajes y contextos, en definitiva, una mayor cercanía y pertenencia entre ciudadanía y memoria.

Prácticas del acceso al archivo como la anteriormente citada, ayudarían a romper los llamados pactos de silencio u omisiones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la transición chilena y al ocultamiento de informaciones relacionadas especialmente con los perpetradores e instituciones responsables en la dictadura cívico militar [xxi]. Dar acceso a esas informaciones a la ciudadanía es de vital importancia en estos tiempos, cuando prácticas como el negacionismo tienen cabida en parlamentos, partidos u otros organismos de representación. Las múltiples manifestaciones de rechazo a la verdad oficial, registradas en el ámbito político partidista de derecha y ultraderecha en Chile han ido in crescendo desde 2013, coincidente con el hito de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Irrupciones en los medios y en las redes sociales del partido Republicano, que exaltan la figura del dictador y lo señalan como ejemplo, son percibidas por las personas que se dedican a la conservación de archivos y memorias en el país como “preocupantes”. Por citar un ejemplo, la opinión de la republicana y presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia quien en 2012 cuestionaba el carácter dictatorial de Pinochet, señalando: “Qué rara la dictadura de Pinochet: cuando hubo elecciones y perdió, dejó el poder. Otro no lo hace o no las reconoce”[xxii].

Serán los archivos y una formación adecuada para navegar en ellos, investigarlos e interpretarlos, una pieza clave en esta reconstrucción de la memoria y se convertirán en el mejor antídoto contra posiciones extremas y discursos de la negación de hechos de violencia política.

Conclusiones

Una vez concluida la dictadura chilena (1973-1990), la recuperación de la memoria de hechos de violencia política fue uno de los objetivos en los procesos de transición política y recuperación de la democracia. Aunque estos procesos tuvieron resistencias por parte de las elites políticas y por la inercia del propio proceso transicional, fue un deseo ferviente en especial desde un sector de la sociedad civil expresado en las asociaciones de defensa de los derechos humanos, de esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.

En los primeros años, estos procesos tuvieron varias discusiones, buscando un consenso de memoria oficial, o al menos, memoria unificada, que permitiera dar a conocer los hechos de violencia política con el objetivo primordial de que nunca se volvieran a repetir. En estos procesos, y en forma complementaria al establecimiento de una verdad jurídica de las violaciones a los derechos humanos, surgen los archivos que, aplicados a esta área tan sensible, se entienden como una tecnología de la historia. Es esta tecnología y su accesibilidad, las que permitirán al ciudadano entender esos vacíos en la historia oficial de los que no tiene registro, comprendiendo mejor los procesos históricos, a partir de historias de vida, prácticas comunitarias o materialidades que conectan con sus propios afectos.

Rancière (2010) decía que testimonio y archivo pueden concebirse como un modo de constatación política, en este caso, del horror, y en efecto es así: necesitamos comprender el horror con hechos, registros, objetos, que nos permitan calibrar su dimensión e impacto. Pero Derrida (1995) parte de esta relación entre archivo y memoria para llegar a una concepción, aparentemente contradictoria: un archivo como base democrática de la vitalidad. Y los dos teóricos tienen razón, porque la documentación del horror alberga la esperanza de que sirva para no repetir, para que nunca más vuelva a ocurrir, para que tanta muerte tenga una esperanza de vida. Un archivo accesible devendrá en una ciudadanía más completa y plural, con procesos de documentación de prácticas y resistencias que cuentan otros aspectos de la historia de un país.

Así lo ha entendido Chile, con la recuperación de la memoria y con el diseño de archivos privados, institucionales, locales, nacionales, analógicos y digitales, que tienen un mismo fin, pero distintos medios. No importa las formas en que se manifieste la acumulación de la memoria, sino que el tema central es el acceso. En este caso, las iniciativas anteriormente descritas en este artículo han hecho esfuerzos, desde la institucionalidad, la sociedad civil, el asociacionismo, las universidades o lo privado para contribuir a esta representación de memorias plurales. Destaca en particular, el Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias, por el cariz digital que le da a los objetos, colecciones, contextualización y respeto del anonimato en la consulta, factores fundamentales que aportan un espacio seguro en el sensible campo de la reconstrucción de memorias a través de los archivos.

Notas al fin

[i] Doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Este trabajo forma parte también del proyecto I+D+i: Territorios de la memoria: otras culturas, otros espacios en Iberoamérica, siglos XX y XXI (TEMUCO) (2021), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y del proyecto: El asociacionismo de la emigración española en América a partir de la década de 1960: los casos de La Habana, Buenos Aires y Caracas. Proyecto PID2021-123160NB-I00 financiado por la MCIN / AEI y por FEDER Una manera de hacer Europa.

[ii] El Informe Rettig, que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, solo contabilizó ejecuciones y desapariciones. En total, reconoció 2.279 muertes en manos de las fuerzas de seguridad durante la dictadura de Pinochet. La Comisión Valech -bautizada así en honor del ex obispo de Santiago, Sergio Valech- fue constituida originalmente en 2003 para ampliar la información sobre la represión. En noviembre de 2004 presentó un informe en el que daba cuenta de más de 30.000 víctimas, 28.459 por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones. El segundo informe de la Comisión Valech, presentado en 2011, reconoce un total de más de 40.018 víctimas de la dictadura. Tras 18 meses de trabajo y 32.000 denuncias, la comisión solo dio por válidas casi 10.000 de estas y los supervivientes recibieron una pensión mensual de 180 euros.

[iii] La reivindicación de archivos abiertos tiene un largo recorrido en prensa. Cabe mencionar algunas referencias a modo de ejemplo, aparecidos en artículos en prensa y webs corporativas de sitios de memoria: “FFAA: Reformas propuestas por el Gobierno no incluyen transparencia de archivos” Publicado el 03.12.2018 y “Organizaciones de DD.HH. piden a La Moneda poner fin al secreto de archivos de la dictadura” Publicado el 15.01.14.

[iv] Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe. Santiago: Edición especial del Diario La Nación, 1991:Tomo I, página 16.

[v] La Ley 19.123 de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997) que tuvo como objetivo principal la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Rettig, junto a las demás funciones señaladas en la ley, estableciendo una pensión de reparación y otros beneficios a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

[vi] Por citar algunos ejemplos de sitios de memoria en regiones de Chile, cabe mencionar la antigua cárcel pública que ahora es un lugar de memoria en la región de Valparaíso, “Parque Cultural de Valparaíso”; en la localidad de Limache, región de Valparaíso el espacio “Residencias de Memoria”) o en la región del Bíobío la “Ex Cárcel de Concepción (Chacabuco 70)”.

[vii] Muchas instituciones relacionadas con la preservación de la memoria en Chile tales como archivos, sitios de memoria de ámbito nacional o local postulan a fondos concursables del Estado chileno en convocatorias anuales. Desde 2024 existe una línea de financiación específica para sitios de memoria “Programa sitios de memoria” dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile.

[viii] En el punto tres de sus objetivos fundacionales recogidos a su vez en los estatutos de RAMDH, está el “Diseñar recomendaciones y políticas para que el Estado se comprometa en la identificación, organización y apertura de archivos que contengan información sobre la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura en Chile”. Puntos estatutarios de la RAMDH publicados en el sitio web de la red el 10.12.15. Consultado el 30 de noviembre de 2024: http://ramdh.cl/nuestro-trabajo

[ix] El Parque de la Paz Villa Grimaldi tiene por objetivo que las personas que deseen recordar a familiares y amigos que pasaron por Villa Grimaldi puedan contar con un lugar de encuentro y recogimiento, así también ofrecer un espacio de reflexión para quienes se interesen en conocer más sobre el terrorismo de Estado ejercido por la Dictadura, entregar recursos pedagógicos para quienes se interesan en la educación en Derechos Humanos y especialmente ser un referente para las nuevas generaciones. Web del sitio consultada el 23.10.24: https://villagrimaldi.cl/archivo-oral/

[x] El tema de la forma es importante en este apartado, porque enseña una forma de consulta de los archivos, en especial los gráficos que hasta el momento no disponían los archivos locales. De esta manera, a través de los minisitios, se accede a un contenido gráfico fácil y rápidamente y con un alto impacto visual.

[xi] La Nación y Televisión Nacional de Chile fueron por su carácter estatal, órganos de propaganda del régimen de Pinochet, estableciendo montajes para encubrir crímenes y violaciones a los derechos humanos. En la colección permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hay una sección que se dedica a esta situación. En cuanto Chile retorna a la democracia (1990) ambos medios estatales cambian su editorial y dedicarán amplia cobertura a reportajes donde se denuncian estos delitos. La Nación irá incluso más allá estableciendo un cuerpo de reportajes de investigación “La Nación Domingo” donde se entregan por primera vez, antecedentes de violaciones a los derechos humanos gracias a las investigaciones de un equipo de periodistas encabezado por Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019. El caso del periódico El Mercurio, es distinto, conservador e históricamente con adscripción de derechas desde su fundación, amplias investigaciones le han otorgado responsabilidad en el golpe de Estado de 1973 (Basso, 2023), sin que por parte del medio se reconozca esta responsabilidad. Se destaca el archivo de La Nación, por ser el único de carácter digital semiabierto a diferencia de los otros medios citados: El Mercurio tiene un archivo histórico de pago y Televisión Nacional de Chile tiene un archivo cerrado, aunque reflexionó y emitió series y reportajes dedicados a los montajes de la dictadura, al cumplirse en 2023 50 años del golpe de Estado. Un aspecto restrictivo caracteriza a este archivo: sólo se puede acceder a ejemplares digitalizados hasta 1972, por lo que es posible recoger gran parte del periodo de la Unidad Popular pero no de la dictadura.

[xii] Se accede a través del portal consultado el 23.11.24: https://culturadigital.udp.cl/index.php/lanacion/

[xiii] Portal de La Contemporaine consultado el 10.11.24: http://www.lacontemporaine.fr/

[xiv] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE-DICOEX, 2003-2004, en base al cálculo estimativo de 200.000 exiliados en 1973.

[xv] Portal de Conflict textiles consultado el 01.11.24: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/

[xvi] En recopilación de testimonios de mujeres exiliadas chilenas que se dedican a la arpillera actualmente para el libro Exiliadas, fue una constante la repetición entre las entrevistadas de la división entre las llamadas arpilleras históricas, para referirse a las realizadas por mujeres de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos en dictadura y, las arpilleras realizadas por colectivos contemporáneos, ya en el periodo democrático. Espinoza, C., (2024) Exiliadas, Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 180.

[xvii] Portal del archivo consultado el 21.11.2024

[xviii] Entrevista virtual con la conservadora Leslie Araneda, responsable del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias realizada el 13.06.23.

[xix] Muchas de las informaciones de donaciones (pertenencia, cómo llegó a sus manos, custodia en el exilio, dónde fue custodiada la pieza, cuanto tiempo permaneció en poder del donante, por qué estuvo escondida, etc.) quedaban ocultas en los primeros archivos relacionados con el periodo de la dictadura en Chile, con importantes omisiones como por ejemplo la autoría colectiva, mujeres, colectivos proscritos en dictadura, personas racializadas, etc.

[xx] La coordinadora No + AFP fue un movimiento social chileno consolidado en agosto de 2016, nacido a causa del malestar de la ciudadanía con respecto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su objetivo central fue impulsar el término del modelo actual de previsión por capitalización individual e impulsar en Chile la implementación de un sistema de reparto.

[xxi] En la actualidad existe una polémica respecto a exigir el levantamiento del pacto de silencio por 50 años que tiene el llamado Informe Valech I, informe cuya recolección de testimonios se extendió hasta 2004 y recogió cerca de 35 mil testimonios. En total, se reconoció a 27.255 afectados por prisión política y tortura. Posterior a aquello fue publicada la ley N°19.992, que establece los 50 años de secreto.

[xxii] "Brutalmente honesta", Beatriz Hevia confiaba en el cierre del debate constitucional con el Rechazo”, Radio Cooperativa, 7.11.23.

Bibliografía

Adams, J. (2013). Art Against Dictatorship: Making and Exporting Arpilleras Under Pinochet. University of Texas Press.

Agosin, M. (1987). Scraps of Life: Chilean Arpilleras: Chilean Women and the Pinochet Dictatorship, translated by Cola Franzen. Red Sea Press.

Bacic, R. (2013). “Arpilleras: Evolution and Revolution”. Public lecture, Te Papa Tonarewa September 2, 2013. Wellington, New Zealand.

Baer, A. (2006). Holocausto. Recuerdo y representación, Madrid: Losada.

Basso, C. (2023). Fantasmas de la CIA. Aguilar.

Cohen, E. (2004). “El testimonio de los campos: entre realidad y ficción”. Fractal, IX (34), pp.139-156.

Derrida, J. (1995). On the name. Ed. Thomas Dutoit, Stanford University Press.

Espinoza, C. (2024). Exiliadas: 50 años de no retorno. Editorial Cuarto Propio.

--------(2024), “Transmisión del trauma intergeneracional en mujeres exiliadas chilenas en Europa”. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 33 (1).

Bornacelly, J. (2024). “Entrelazando memorias subalternas y oficiales: un análisis relacional de dos instituciones de memoria en el Magdalena Medio, Colombia”. Revista Interamericana de Bibliotecología, 47(3).

Feld, C. (2017). “Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex-ESMA” (1998-2013). Revista Colombiana de Sociología, 40(1), pp. 101-131.

Ferrándiz, F. (2008). “La etnografía como campo de minas de las violencias cotidianas a los paisajes posbélicos”. Retos teóricos y nuevas prácticas Louise Bullen, M., Díez, M. (eds.), pp. 89-116.

--------(2023). “Antropología social y estudios de memoria: claves de intersección y engranaje“. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, 25, pp. 13-40 | DOI: 10.17345/aec25.

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Anthropos.

Hirsch, M. (2015). La generación de la Posmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto. Carpenoctem.

Jelin, E., (2002). Los trabajos de la memoria, Siglo XXI España, 2002, pp.160.

--------(2020). “Las tramas del tiempo: Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales”; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1.

Labanyi, J. (2021). “Pensar lo material”. Kamchatka. Revista De análisis Cultural, 18, pp. 15–31.

Labrador, G. (2024) “La hora decolonial en los museos de España”, en Babelia, El País, 6.09.2024. https://elpais.com/babelia/2024-09-06/la-hora-decolonial-en-los-museos-de-espana.html

Lazzara, M. (2011). Dos propuestas de conmemoración publica: Londres 38 y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago de Chile). A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina, 8, (3), pp. 55-90.

Morales, A. (2018) “Casa Londres 38: centro de tortura y sitio de memoria en Chile”. Revista Culturales, 6.

Piper, I., y Montenegro, M. (2017). Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político. Revista de estudios sociales, (59), pp. 98-109.

Pollak, M., (1989). “Memória, esquecimento e silêncio”. Estudos Históricos, 2 (3).

--------(1992). “Memória e identidade social”. Estudos Históricos, 10 (5), pp. 200-212.

Prognon, N. (2008). La culture chilienne en exil en France: Une forme de résistance à la junte (1973-1994). Pandora, Revue d'études hispaniques, 8.

Rancière, J. (2010). La noche de los proletarios. Tinta Limón.

Richard, N. (2008). Lo político en el arte: arte, política e instituciones. Segundo Coloquio Nacional de Biopolítica: “Tecnologías y Políticas sobre la Vida”.

Ricoeur, P. (2008). La Memoria, la Historia, el Olvido. Fondo de Cultura Económica,

Robles, V. (2024) (Reedición) Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile. Siempreviva ediciones.

Roitman, M., (2019) Por la razón o la fuerza. Siglo XXI España.

Rosentreter, K. & Albarrán, D. (2023). Hilos desde la Diáspora: Diálogos textiles desde el Sentipensar y el Corazonar entre mujeres migrantes latinoamericanas. Educación Multidisciplinar Para La Igualdad De género, 5, pp. 151-167.

Stern, S. (2001). “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)” en M. Garcés et. Al (compiladores). Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. LOM Ediciones.

Sznaider, N. (2015). Ghosts of the Holocaust in Franco’s Mass Graves: Cosmopolitan Memories and the Politics of Never Again. Memory Studies, 8 (3), 328-344.

Villalta, A. (2022). Demonios de papel: diarios desde un archivo de la represión franquista. Comares.

Vinyes, M. (2017). Una palabra propia. Experiencia y relato en las arpilleras chilenas. Iberic@l>, 11, pp. 37-149.

Valle, R. y Contreras, M. (2023). Mucha tele: Una historia coral de la TV en dictadura. Fondo de Cultura Económica.

Archivo Vicaría de la Solidaridad: https://www.vicariadelasolidaridad.cl/archivo_y_centro_de_documentacion (Consultado el 10.11.24).

Centro de Documentación del Museo de la Memoria (CEDOC): https://mmdh.cl/recursos-e-investigacion/cedoc (Consultado el 10.11.24).

Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH) https://ramdh.cl/ (Consultado el 01.11.24)

Archivo oral de Villa Grimaldi: https://villagrimaldi.cl/archivo-oral/ (Consultado el 23.10.24).

Archivo del Diario La Nación: https://culturadigital.udp.cl/index.php/lanacion/ (Consultado el 10.11.24).

Memoriachilena.cl https://www.memoriachilena.gob.cl/ (Consultado el 10.11.24).

Archivo La Contemporaine: https://www.lacontemporaine.fr/ (Consultado el 10.11.24).

Conflict Textiles: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/textiles/(Consultado el 10.11.24).

Archivo Digital Londres 38: http://archivodigital.londres38.cl/ (Consultada el 21.11.24)

Artículos en prensa

“El rol de Agustín Edwards antes y después del 11 de septiembre de 1973” CIPER Chile 10/09/2013 https://www.ciperchile.cl/2013/09/10/el-rol-de-agustin-edwards-antes-y-despues-del-11-de-septiembre-de-1973/(Consultado el 01.04.25).

"Brutalmente honesta", Beatriz Hevia confiaba en el cierre del debate constitucional con el Rechazo”, Radio Cooperativa, 7.11.23. https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/brutalmente-honesta-beatriz-hevia-confiaba-en-el-cierre-del-debate/2023-11-07/085605.html (Consultado el 05.04.25).

"FFAA: Reformas propuestas por el Gobierno no incluyen transparencia de archivos" 03.12.18 https://www.londres38.cl/1937/w3-article-101139.html (Consultado el 03.05.25).

“Organizaciones de DD.HH. piden a La Moneda poner fin al secreto de archivos de la dictadura” El Mostrador 15.01.14 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/01/15/organizaciones-de-dd-hh-piden-a-la-monedaponer-fin-al-secreto-de-archivos-de-la-dictadura (Consultado el 03.05.25).

Abierta convocatoria para el Programa Sitios de Memoria. Publicado el 17.04.2024. en https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/abierta-convocatoria-para-el-programa-sitios-de-memoria (Consultada el 02.05.25).

Informes y disposiciones legales

Encuentro de Reflexión y Lucha por el Fin del Exilio / documento elaborado por la Comisión Antirepresiva y el Comité Pro Retorno. [Santiago] : CODEPU, 1983. 35 páginas. Fuente: MemoriaChilena.cl

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe. Santiago: Edición especial del Diario La Nación, 1991.

Ley 19.123: Crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ministerio del Interior de Chile (10 de diciembre de 2009), Consultado el 01.05.25.

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe sobre Calificación de víctimas de derechos humanos y violencia política. Santiago, 1996.

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Noviembre 2004. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Agosto, 2011.

Imágenes

Exilio II/Exile II Woman mourning those who have been exiled. Arpillera chilena, Violeta Morales, 1984, Colección Marjorie Agosin. Foto: Martin Melaugh © Conflict Textiles Consultada el 30.03.24: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/textiles/

Pour citer cet article :

Espinoza Cartes, C. (2025). Archivar la memoria de la dictadura en el siglo XXI. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/archivar-la-memoria-de-la-dictadura-en-el-siglo-xxi-carolina-espinoza-cartes.html

Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()

Avec le soutien du LER-Université Paris 8

Avec le soutien du LER-Université Paris 8