Évangéliques et catholiques au Guatemala : de l’opposition frontale à une coopération prudente

Résumé

Les Églises catholique et protestante ont connu, au Guatemala, une histoire complexe, marquée dès le début par l’immixtion du pouvoir politique dans le but de profiter de l’une pour affaiblir l’autre. Leur rôle respectif durant le conflit civil qui ensanglanta le pays durant plus de quarante ans reste un sujet sensible, qui réactive des discours de rejet. Pourtant, le retour à la paix a permis une forme de coopération entre les ennemis d’hier, ces derniers se retrouvant autour de la défense de positions conservatrices en matière de mœurs, à la faveur de la constitution des mouvements conservateurs que l’on retrouve au niveau latinoaméricain et international. Si l’élection d’un président de gauche a récemment pu faire croire qu’évangéliques et catholiques pouvaient également s’accorder sur un programme politique modérément progressiste, il reste encore un certain chemin à accomplir pour que la communauté nationale inclue l’ensemble de ses membres.

Mots-clés : Guatemala, évangéliques, catholiques, religion, politique.

Evangélicos y católicos en Guatemala: de la oposición rotunda a la cooperación cautelosa

Resumen

Las iglesias católicas y protestantes han conocido en Guatemala una historia marcada, desde sus inicios, por la intromisión del poder político, con el fin de usar a una para minorar la influencia de la otra. Sus respectivos roles durante el conflicto civil, que ensangriento el país por más de cuatro décadas, siguen siendo una temática delicada, que reactiva a menudo discursos de rechazo y de culpa. Non obstante, el regreso a la paz ha permitido en cierta medida una especie de cooperación entre los enemigos de ayer, alrededor de la defensa de posturas conservadoras en temas de moral y comportamiento sexual, aprovechando la constitución de movimientos similares tanto a nivel latinoamericano como internacional. Si la elección de un presidente de izquierda ha podido justificar la idea que evangélicos y católicos podían también acordarse sobre un programa política moderadamente progresista, el camino para lograr una verdadera comunidad nacional inclusive para todos sus miembros parece ser largo todavía.

Palabras claves : Guatemala, evangélicos, católicos, religión, política.

-----------------------------------------

Thierry Maire

Docteur en sociologie

Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS-CNRS-INRAE, UMR 8097)

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Évangéliques et catholiques au Guatemala : de l’opposition frontale à une coopération prudente

INTRODUCTION

L'histoire des relations entre protestants et catholiques au Guatemala est, depuis le début, à la fois une histoire politique et une histoire de divisions. La présence de missionnaires protestants, venus des États-Unis, résulte d’une volonté gouvernementale au moment de la révolution libérale menée par le président Rufino Barrios en 1882. L'objectif était très clairement de contrer l'hégémonie catholique dans le pays. En effet, les relations complexes entre les partisans de l'indépendance de la capitainerie du Guatemala au début du XIXe siècle et ceux qui défendaient le maintien dans la couronne espagnole avaient conduit à l'affrontement entre la hiérarchie catholique et les révolutionnaires. En conséquence, les relations entre catholiques et républicains n'étaient pas particulièrement bonnes : la Constitution de 1879 est ainsi nettement anticléricale : les principaux ordres religieux ont été expulsés du pays en 1871 et l'Église a perdu ses biens (Cal, 2012). Comme il y avait très peu de prêtres dans le pays, de nombreuses paroisses sont restées inoccupées pendant un laps de temps assez long, ce qui a joué plus tard un rôle important dans la fondation d'églises protestantes dans l’espace ainsi laissé vacant. Une période de détente s’est ensuite instaurée après le décès en exil de l'archevêque du Guatemala, Mgr Pinol y Acynena, en 1881 et l'accession au trône papal de Léon XIII. Cela a conduit à un accord, devenu Concordat en 1884 (Bendaña, 2001). Le successeur du président Barrios se montra cependant moins ouvert d'esprit. L'ouvrage ouvertement anticatholique de Holbach, « Lettres à Eugénie », devint ainsi une lecture obligatoire dans les écoles. Le conflit qui s’ensuivit conduisit à l'expulsion du nouvel archevêque, qui se réfugia au Costa Rica. Ce ne fut que sous le président suivant, neveu de Rufino Barrios, qu'il put revenir au pays en 1897. L'histoire des relations entre l'Église catholique et les dirigeants du Guatemala fut donc marquée par des moments de tension et de rejet, suivis d'une réconciliation plus ou moins sincère. La nomination du père Louis Durou, d'origine française, comme archevêque en 1928, permit d'apaiser les rapports avec les dirigeants. Mais le manque de prêtres et d'entretien des églises et des bâtiments paroissiaux empêchaient l'Église catholique de remplir ses tâches de tenue des cultes et d’œuvres sociales, éducatives en particulier (Miller, 1976 cité par Gómez Díez, 2009 : 106), ce qui facilita l’implantation progressive de pasteurs protestants. On le constate, les relations historiques ne plaidaient pas en faveur de relations sereines, que ce soit entre l’Église catholique et le gouvernement ou entre catholiques et protestants. Après avoir rappelé quelques éléments de l’histoire du protestantisme au Guatemala, je me propose de retracer tout d’abord les tensions qui présidèrent aux relations entre catholiques et protestants. Celles-ci culminèrent au moment du conflit civil, entre les années cinquante et quatre-vingt-dix. Une fois les Accords de paix signés, en 1996, une période nouvelle s’est ouverte, au cours de laquelle une forme d’apaisement a pu se mettre en place. Cela a notamment permis des coopérations entre les deux communautés, en particulier autour d’un “agenda conservateur”. Cependant des divisions subsistent, entre les deux grands courants du christianisme mais également en leur sein. Si la coexistence s’est donc imposée, le panorama religieux guatémaltèque reste fragmenté. La question du “vote évangélique” illustre, de ce point de vue, les forces et les faiblesses de cet espace que l’on présente trop souvent comme homogène.

La méthode suivie pour l’étude que je propose repose sur plusieurs enquêtes de terrain, réalisées entre 2016 et 2023 dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie. Elle met ainsi en œuvre des sources primaires et secondaires, mais aussi l’exploitation d’archives diplomatiques françaises jusqu’ici non utilisées, ainsi que des entretiens menés sur place ou à distance. J’ai également utilisé des sources numériques, telles que des publications sur les réseaux sociaux, en partie pour compenser la difficulté d’accéder au terrain lors des confinements liés au COVID, mais aussi pour contourner le manque de confiance qui limite considérablement les échanges avec les Guatémaltèques, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’évoquer des questions religieuses et politiques.

I. Des tensions historiques récurrentes

Les relations entre catholiques et protestants sont marquées, dès leur début, par la volonté politique d’utiliser l’une contre l’autre. Si la présence protestante débute tôt, elle met du temps avant de réellement s’enraciner sur l’ensemble du territoire. Elle est initialement plus présente dans les zones rurales, les villages et les hameaux que dans les quelques villes du pays. Les églises protestantes durent cependant faire face à la fois à des dissensions internes, et à l’hostilité des catholiques. La guerre civile des années cinquante à quatre-vingt conduisit à un renforcement de la division religieuse dont les traces perdurent de nos jours.

A. Un espace religieux divisé

Pour saisir les relations entre catholiques et protestants au Guatemala, il faut avant tout retracer la longue histoire de ces deux courants chrétiens. Ce détour par l’histoire a pour but de souligner que les divisions ne se rencontrèrent pas uniquement entre ces deux rivaux mais au sein même de leur communauté.

L'arrivée lente mais régulière des missionnaires puis des missions institutionnelles permit aux protestants de s'installer progressivement dans les zones rurales tandis que l’Église catholique était en butte aux obstacles liés à ses relations compliquées avec le pouvoir. Le premier à saisir l'occasion de s’installer au Guatemala, sous la présidence de Rufino Barrios, fut John Hill, mais ce fut un échec, sans doute en raison d’un manque de préparation du pasteur et des conditions difficiles de vie à l’époque. Le second, Edward Haymaker, arriva en 1887 et connut plus de succès. Il réussit à établir trois congrégations dans la capitale et une à Huehuetenango (Garrard-Burnett, 2010 ; Cantón Delgado, 1995). Les premières organisations, toutes venues des États-Unis, suivirent. Ainsi en 1888, la Mission d'Amérique centrale (CAM) des pasteurs Scofield et Bishop s’installa dans le pays, suivie en 1901 par l’Église Nazaréenne. En 1902 ce sont les Quakers qui arrivèrent, ou en 1914 l’Église méthodiste ‘primitive’ (Dary, 2011).

Toutes ces Églises de ‘missions’ fondèrent des écoles locales, essayèrent de publier des magazines et de traduire la Bible, souvent dans les langues indigènes du pays. Leurs actions furent autant religieuses qu’éducatives, voire sociales. Souvent parties à la conquête de l’intérieur du pays, elles s’installèrent dans les petites villes des départements ruraux, dans des villages plus ou moins isolés, ou des hameaux. En ce sens, les églises protestantes remplirent un vide que l’Église catholique n’était jamais parvenue à combler.

Ce n'est qu'après le Congrès de Panama en 1916 qu'une nouvelle vague de missionnaires arriva au Guatemala. Selon les sources historiques, les premiers contacts furent assez mauvais et restèrent longtemps conflictuels (Bendaña Perdomo, 2010 ; Cal, 2012). La population n'accueillit pas facilement ces étrangers, qui souvent ne parlaient pas leur langue, d'autant plus que ces missions avaient tendance à s'installer dans des zones rurales où une grande partie de la population ne parlait pas espagnol et où seule la langue indigène était pratiquée. La Bible elle-même n'était pas disponible dans toutes les langues, ce qui rendit l'œuvre d'évangélisation encore plus difficile. Ce n'est qu'en 1929 qu'une traduction de la Bible en kaqchikel fut disponible, à l'initiative de l'Institut linguistique d'été fondé par la CAM (Garrard-Burnett, 2010). Les relations avec les catholiques étaient alors glaciales, et les luttes internes au sein des Églises protestantes compliquaient également les choses, à tel point que dès 1904, ces dernières signèrent un « pacte de réciprocité » pour se partager le territoire guatémaltèque et éviter ainsi une concurrence âpre (Garrard-Burnett, 1998). L'arrivée des premiers missionnaires pentecôtistes joua un rôle dans cette décision, bien que les premières églises pentecôtistes n'aient été officiellement installées que dans les années 1930 sous la direction du pasteur Furman. En 1937, une « Alliance évangélique guatémaltèque » (AEG) fut fondée dans le but de rassembler les acteurs protestants et de les représenter auprès des autorités. C’est aujourd’hui encore la principale organisation représentative évangélique.

La situation après 1945, et surtout après le coup d'État de 1954, a représenté un changement de paradigme pour l'Église catholique. Le rejet par l'archevêque Rossel des gouvernements socialistes de Juan José Arévalo et de Jacobo Arbenz, qui a trouvé son expression la plus claire dans la “Grande Croisade contre le communisme”, lui valut la gratitude de l'élite militaire et de l'oligarchie conservatrice. De paria, l'Église était parvenue à devenir le garant de l'unité nationale aux yeux des conservateurs. Les négociations sur le nouveau texte constitutionnel permirent à l'Église de renverser complètement tous les obstacles qui s'étaient dressés sur son chemin depuis la révolution libérale de 1871. Elle récupéra ses biens, reçut une indemnisation pour les privations dont elle avait fait l’objet et acquit le droit d'imprimer ce qu'elle voulait. La liberté religieuse fut inscrite dans la Constitution. Bien que le système éducatif soit resté laïc, la possibilité de fonder des universités privées fut rendue possible, un geste clairement destiné à l'Église qui était la première intéressée par cette possibilité. C'est ainsi que l’Université Rafael Landivar fut fondée par les Jésuites en 1961. L'importance de l'Église dans le processus constitutionnel peut d’ailleurs se mesurer au nombre de textes qu’elle émit entre la chute du régime démocratique de gauche et le vote de la nouvelle Constitution. Ainsi, entre avril et septembre 1955, l'Église catholique envoya plus de 332 mémorandums et 2 000 télégrammes à l’Assemblée constituante, tandis que les Églises protestantes et d'autres organisations n'en produisirent que 70 (Gómez Díez, 2009 : 107). Cet activisme légal fut payant et illustra le retour en grâce de l’Église.

Néanmoins une défiance persista, ce dont témoignent des documents des archives diplomatiques françaises. Ainsi, un peu plus de dix ans plus tard, dans un rapport de l’attaché militaire français daté du 08 juillet 1968, le colonel Cousin souligne que ses interlocuteurs guatémaltèques se méfient de “l’appui moral apporté par la subversion par une partie du clergé” (Boite 256 PO 90/, rapport cité p. 3). Déjà dans un rapport daté du 28 septembre 1967, l’officier français évoquait les “ communistes en soutane ”, citant ses entretiens avec ses homologues guatémaltèques (Boite 256 PO 90/1, rapport cité annexe A1). On ne peut déduire de ces seules occurrences une méfiance généralisée envers les catholiques mais combinés avec le souvenir des relations délicates entre l’Église catholique, ces commentaires laissent entrevoir l’opinion d’une partie de l’élite militaire en la matière. Au Guatemala, l’action de nombreuses communautés religieuses, souvent d’origine européenne ou étasunienne, avait permis une coopération relativement efficace et sereine entre les secteurs de l’oligarchie guatémaltèque, les gouvernements militaires et les acteurs catholiques engagés dans une forme de coopération de développement, comme le montre les programmes de l’Action Catholique en pays Quiché (Le Bot, 1977)[1]. Cependant, le développement de la théologie de la libération, le concile de Vatican II et, à l’échelle latinoaméricaine, la Conférence de Medellin en 1968 et son document final affirmant “l’option préférentielle pour les pauvres”, ne put que renforcer la méfiance. Avec le temps donc, et les évolutions théologiques de l’époque, certains des prêtres et missionnaires s’engagèrent dans une voie plus sociale de leur action religieuse, plus sous l’impact des conditions de vie et de la situation politique qu’ils constataient autour d’eux plus que par idéologie (Hoenes del Pinal, 2010). L’exemple de la fondation du CIAS (Centro de Investigación y Acción Social) en 1973 par des Jésuites de l’université Landivar, illustre les divisions qui parcoururent alors l’Église catholique (Villa Avendano, 2022). Ce groupe de théologiens s’engagea dans une réflexion en lien avec la théologie sociale de l’Eglise, ce qui les conduisit à soutenir au moins intellectuellement les revendications des mouvements politiques de gauche. Mais au-delà de la théologie, ce sont des actions sociales concrètes qui motivèrent ces jeunes catholiques, dont certains avaient été formés en France ou en Belgique. L’article de Villa Avendano montre la diversité de leur travail pastoral, entre communautés de base, groupe de catéchèse, formation de « travailleurs sociaux » etc. On peut signaler que la communauté du CIAS comprenait des membres salvadoriens et nicaraguayen, donnant ainsi à ce centre une aura régionale. On comprend que nombre de hauts gradés maintinrent une certaine prudence dans leur relation avec le monde catholique face à de telles formes d’activisme, déjà mises en place avec l’Action Catholique dès les années cinquante.

Les Églises protestantes, pour leur part, n’offraient pas non plus de front uni : les protestants historiques et les Eglises issues des premiers missionnaires, réceptifs au discours social, avaient soutenu le programme de réformes d'Arévalo et d'Arbenz. Les nouvelles Églises au contraire, soutenues par des institutions beaucoup plus conservatrices telles que les Assemblées de Dieu ou l'Église de l’Évangile Quadrangulaire, y étaient plus hostiles en raison de leur anticommunisme farouche. Il est intéressant de souligner que la ligne de démarcation ne se fit pas à ce moment-là strictement entre catholiques et protestants, mais plutôt entre conservateurs et progressistes. L'arrivée de la Mission d'Amérique latine avec des missionnaires du Costa Rica en 1950 renforça la dimension conservatrice du protestantisme guatémaltèque. À cette époque, il y avait aussi eu plusieurs ruptures internes avec la sécession des branches guatémaltèques de leurs églises-mères nord-américaines. On peut citer les exemples de l'Église nazaréenne indépendante ou de l’Église Principe de Paz, une ramification des Assemblées de Dieu. L'anticommunisme a cependant prévalu chez beaucoup, que ce soit par atavisme pro-américain ou simplement par désir de défendre une liberté religieuse que l'on présentait alors comme menacée par le marxisme, dans le contexte plus général de la guerre froide et des mouvements marxistes en Amérique Centrale et à Cuba.

On peut donc constater que la communauté religieuse n’est pas, tant du côté catholique que protestant, d’une unité homogène. Opposer strictement les deux groupes revient à simplifier les débats internes qui les agitèrent durant les trois premières décennies post-1945. S’il existe bien une ligne de division entre protestants et catholiques, elle tient plus au développement des groupes évangéliques, lesquels virent leur présence augmenter à partir des année soixante, sous l’influence des mouvements du même nom aux Etats-Unis (Kruse, 2015).

B. La guerre civile : les usages politiques du religieux

Les Églises qui vinrent s’établir au Guatemala durant les années d’après-guerre, des années cinquante aux années soixante-dix, en grande partie financées et dirigées par des missionnaires états-uniens, se situèrent donc nettement dans une lecture conservatrice et anticommuniste importé des États-Unis mais qui résonnait avec les craintes des élites économiques du pays. Ces nouvelles venues, désignées comme « néopentecôtistes » ou « protestants charismatiques » modifièrent durablement le panorama religieux. Leur hostilité envers l’Église catholique, leur prosélytisme agressif, ou vécu comme tel par celle-ci, contribua à une méfiance renouvelée entre catholiques et protestants. À cela s’est ajouté la guerre civile, durant laquelle les militaires eurent tendance à considérer que les catholiques étaient enclins à soutenir les guérillas marxistes comme il a été indiqué plus haut. Inversement une partie de l’Église catholique perçut certaines Églises évangéliques comme des collaborateurs des militaires et de leurs exactions. L’opposition religieuse se doubla d’une dimension politique. Il est encore délicat aujourd’hui d’aborder sereinement ces questions, tant les opinions sont tranchées. Certains auteurs relèvent ainsi que le travail de mémoire historique a été essentiellement mené sous l’égide de l’Église catholique, éliminant les voix évangéliques du débat (Salamanca Villamizar, 2015). Il est vrai que les Églises protestantes, particulièrement celles inscrites dans l’espace évangélique, n’ont pas participé à ce travail, et n’en endosse toujours pas les conclusions ou s’en tiennent à distance. C’est particulièrement le cas de celles qui ont directement bénéficié des actions militaires et les ont accompagnées : El Verbo, El Shaddai, mais aussi l’Église nazaréenne guatémaltèque, ou El Calvario. Leur présence dans la zone militaire du triangle Ixil ou au sein des mal nommées « Aldeas Modelo » (villages ‘modèle’), témoigne de leur engagement aux côtés des forces armées dans la reconfiguration des hommes et des femmes, principalement indigènes, en citoyens acceptables selon des termes définis par les militaires : protestants, entrepreneurs et nationalistes (Garrard-Burnett, 2010 ; Copeland, 2019)[2]. De même, les organisations d'extrême droite actives dans les années 1960 ou les groupes paramilitaires des années 1980 ont souvent ciblé des groupes catholiques ayant un activisme social, tuant des prêtres et des religieuses, ou les menaçant verbalement ou physiquement. Cette “mémoire clivée” (Goirand, 2020, [en ligne]) empêche une réelle réconciliation nationale, ce qui a des conséquences non seulement sur les relations inter-religieuses mais également en matière politique.

La croissance très forte des mouvements néopentecôtistes au cours de ces années de conflit entraîna de profonds changements dans le paysage religieux du Guatemala. Cela ne put qu’inquiéter l’Église catholique qui vit son hégémonie contestée. L’opposition se manifesta également sur le plan théologique. D’un côté la forte croissance des évangéliques a souvent été attribuée à l'attrait de la théologie de la prospérité (Plaideau, 2008) et à un alignement du système de croyance sur l’individu, dans une forme compatible avec le néolibéralisme en vigueur (Garcia-Ruiz et Michel, 2012). De l’autre, l'Église catholique était en bonne part engagée dans une théologie plus sociale, dont la théologie de la libération constituait le point le plus extrême. Cette division théologique reproduisait l’opposition historique entre les deux grands courants du christianisme que j’ai évoqué au début de ce texte. Il serait cependant exagéré de réduire le succès évangélique à une théologie aux connotations économico-politiques compatibles avec les intérêts d’une oligarchie pro-capitaliste. D’autres facteurs ont joué un rôle, que ce soit les mouvements de population liés au conflit, le désastre majeur du tremblement de terre de 1976, l’émigration massive, l’action sociale marquée des Églises évangéliques, sans oublier les conversions forcées. Il convient donc de nuancer le poids souvent trop important que l’on accorde en général à cette théologie de la prospérité dont la place actuelle a diminué.

Tout d’abord, l'espace évangélique n'est pas homogène. Toutes les Églises qui s’y situent ne se reconnaissent pas dans cette théologie qui paraît, aux yeux de beaucoup, plus une apologie du capitalisme qu’une lecture attentive de la Bible ne le permet. Les Églises d’origine pentecôtistes sont très réticentes à accepter cette interprétation discutée de la Bible. Ensuite, les méthodes d'évangélisation et certaines pratiques cultuelles des nouveaux pentecôtistes ont été adoptées par les autres Églises, y compris au sein du catholicisme, comme le montre sa branche charismatique. Une forme de (néo)pentecôtisation s’est opérée, rapprochant, sinon les positions dogmatiques, du moins certaines pratiques rituelles (Thorsen, 2016 ; Bastian, 2008 ; 2017). Au sein des mondes protestant et évangélique, les forces séparatrices et unificatrices coexistent donc, et les raisons du succès évangélique sont multiples : place accordée aux femmes, groupes variés permettant à différentes catégories d’agir au sein de l’église, liturgie ciblée, et bien sûr l’usage des moyens de communication et même, rôle de la musique. Pour finir, on peut estimer que les divergences se sont quelque peu estompées, même si elles persistent sotto voce, entre ces deux courants religieux.

Le monde catholique connaît plus ou moins les mêmes débats et les mêmes divisions, bien qu’elles soient peut-être moins visibles de l’extérieur. L’espace catholique guatémaltèque se caractérise par la persistance d’une voie sociale, historiquement ancrée dans la théologie et les pratiques religieuses. Mais une reprise en main conservatrice a également eu lieu, en particulier à partir de la deuxième partie du pontificat de Jean-Paul II et plus encore sous celui de Benoît XVI. Bien qu’il n’y ait pas d’étude spécifique à ce sujet à propos du Guatemala, en-dehors de l’enquête de Thorsten sur le mouvement charismatique catholique (2016), on peut aisément rapprocher la situation de celle d’autres pays latinoaméricains, tels le Pérou (Casey-Pariseault, 2022) ou le Mexique (De la Torre, 2020). Le livre coordonné par le sociologue mexicain Roberto Blancarte et qui réunit des contributions couvrant plusieurs pays du continent montre la réarticulation des mouvements conservateurs et fondamentalistes autour de la contestation de la laïcité « à la française » et de la lutte contre la « théorie du genre » et le féminisme (Blancarte, 2019). Le chapitre de Felipe Gaytan est ici particulièrement utile pour comprendre ce tournant conservateur qui articule fondamentalisme religieux et populisme (Gaytan, 2019). Ce sont ces courants traditionnels qui favorisent un dialogue avec leurs pairs évangéliques.

II. Vers un apaisement stratégique

La situation qui prévaut actuellement est le résultat de la reconfiguration du paysage religieux au cours des deux décennies précédentes. Elle peut être caractérisée par deux éléments principaux. D’une part, les évangéliques font numériquement jeu égal avec l’Église catholique. Les effets de cette égalité sont encore confus, mais la place croissante prise par des acteurs évangéliques dans l’espace public guatémaltèque n’est que le reflet du niveau arithmétique atteint par ces Églises. La dynamique des relations entre l’Église catholique et ces acteurs évangéliques s’en est trouvée affectée. D’autre part, la mise en place progressive d’une sorte d’ « agenda conservateur » a joué un rôle non négligeable dans le rapprochement entre ces deux courants qui dominent l’espace religieux au Guatemala. Les résultats de l’élection présidentielle de 2023 montrent, avec l’élection de Bernardo Arévalo, premier président de gauche depuis soixante-dix ans, et en dépit de l’opposition de nombre de pasteurs évangéliques connus, que l’idée d’un vote évangélique uniforme ne correspond pas nécessairement à la réalité.

A. La constitution d’un agenda commun

L’un des facteurs qui a sans doute contribué à ce rapprochement tient aux mouvements conservateurs qui ont pris de l’ampleur à partir du début des années deux mille, et plus encore dans la décennie 2010, au Guatemala, mais plus largement en Amérique Latine. C’est cette union tactique autour de luttes conservatrices, principalement en matière de morale sexuelle et sur les droits des femmes et des personnes LGBTI qui a permis un rapprochement entre évangéliques et catholiques.

Qu’il s’agisse des méga-églises qui dominent le monde évangélique, basées principalement dans la capitale mais aussi dans certaines grandes villes des départements, ou des congrégations qui sont établies sur un territoire plus pauvre, les évangéliques présentent en général le visage d’un conservatisme aligné politiquement à droite. Si la théologie de la prospérité n'est pas présente partout, elle façonne encore les discours des pasteurs dans nombre d’églises ou de congrégations, à commencer par les plus grandes, qui comptent plusieurs centaines à plusieurs milliers de membres. Certaines s'inscrivent plus clairement dans la ligne du mouvement pour une Nouvelle Réforme Apostolique (NAR), qui met l'accent sur l'engagement politique et le rôle de l'apôtre-pasteur et qui est issu directement, à nouveau, des États-Unis. Tel est le cas de Cash Luna et de son église Casa de Dios, ou encore d’El Shaddai et de son pasteur fondateur, Harold Caballeros. On repère souvent ces Églises à l’usage qu’elles font du titre d’apôtre, dont s’affublent leurs dirigeants. Ce conservatisme dominant et l'expansion des pratiques religieuses tant dans le monde protestant que dans le catholicisme, par le biais du mouvement charismatique, ont permis de rapprocher les points de vue. Cela d’autant plus que la société guatémaltèque est elle-même largement conservatrice comme le montrent les enquêtes du World Value Survey (WVS, 2022). Deux éléments ont, dans le cas du Guatemala, joué un rôle dans ce processus de rapprochement entre ennemis d’hier.

Premièrement, les évangéliques ne se contentent plus de l'appel de Dieu pour justifier l'accès au ministère pastoral. Si cet aspect reste fondamental, il s'accompagne – éventuellement en amont ou en aval – d’une formation. C'est pourquoi l'éventail des séminaires protestants s’est développé très fortement, dont les instructeurs ne sont pas tous évangéliques. Cela permet également d'aplanir quelque peu les différences théologiques, même si des points importants de la doctrine divergent encore. Ainsi une enquête que j’ai pu mener dans trois séminaires guatémaltèques de la capitale[3], et auprès de trois groupes de formation de pasteurs situés en-dehors de la capitale, m’a permis de relever des différences liées aux auteurs qui sont cités au cours des formations. Dans les séminaires conservateurs, on trouve un certain nombre de théologiens étasuniens, mais aussi des auteurs européens qui se rattachent au courant dit néo-calviniste, tels que Kuiper ou Dooyeweerd. Les idées ainsi étudiées, parfois mal maîtrisées, car présentées de manière succincte et sous une forme de « prêt-à-penser », contribuent à diffuser une théologie profondément conservatrice et qui appelle à l’engagement politique. Elles font pendant aux approches conservatrices qui ont cours dans le monde catholique. Au-delà des différences théologiques affirmer par les séminaires, lesquels se trouvent en situation de concurrence quasi-commerciale pour attirer des étudiants-clients, une des personnes que j’ai pu interroger m’a expliqué, sous condition d’anonymat, que le manque de formateurs locaux conduisait certains séminaires ancrés dans une tradition donnée à employer des intervenants issus d’un autre courant. On trouve ainsi des professeurs luthériens dans un séminaire baptiste et des pentecôtistes qui font cours dans des écoles dépendant d’églises néopentecôtistes. Les frontières se trouvent ainsi plus que poreuses et l’ensemble aboutit à une forme d’homogénéisation apparente des contenus de formation. Cela n’empêche pas le pasteur de prêcher comme bon lui semble, l’autonomie pastorale étant complète, sauf sans les grandes congrégations qui tentent de garder un œil sur leurs pasteurs. Au cours d’un autre entretien, un haut responsable d’une des Églises conservatrices m’a ainsi exposé qu’il travaillait dans deux séminaires aux orientations opposées, me demandant de rester discret sur cette double casquette. Un collègue universitaire, “protestant historique” pour reprendre son auto-description, donne cours dans un doctorat d’un département de théologie d’une université évangélique, se lamente dans le même temps du faible niveau des étudiants et de l’inconsistance des contenus qu’on lui sollicite. Il relève de plus les réticences, pour ne pas dire le refus, de certains étudiants, d’accorder la moindre validité aux arguments qu’il présente sur tel ou tel sujet d’étude, au motif qu’ils sont en contradiction avec leurs croyances religieuses. On le voit, le paysage éducatif religieux prête à confusion. Néanmoins, une meilleure formation permet à de nombreux pasteurs évangéliques, et en particulier les plus jeunes, disposant souvent d’un meilleur niveau scolaire, d’être plus à l’aise dans leurs échanges avec des acteurs catholiques, lesquels ont en général bénéficié d’une longue et solide éducation. La concordance des idées conservatrices facilite également le rapprochement des vues. Relevons au passage que le conservatisme s'accommode fort bien du littéralisme qui caractérise la lecture de la Bible chez les Évangéliques : le conservatisme littéraire appuie le conservatisme social.

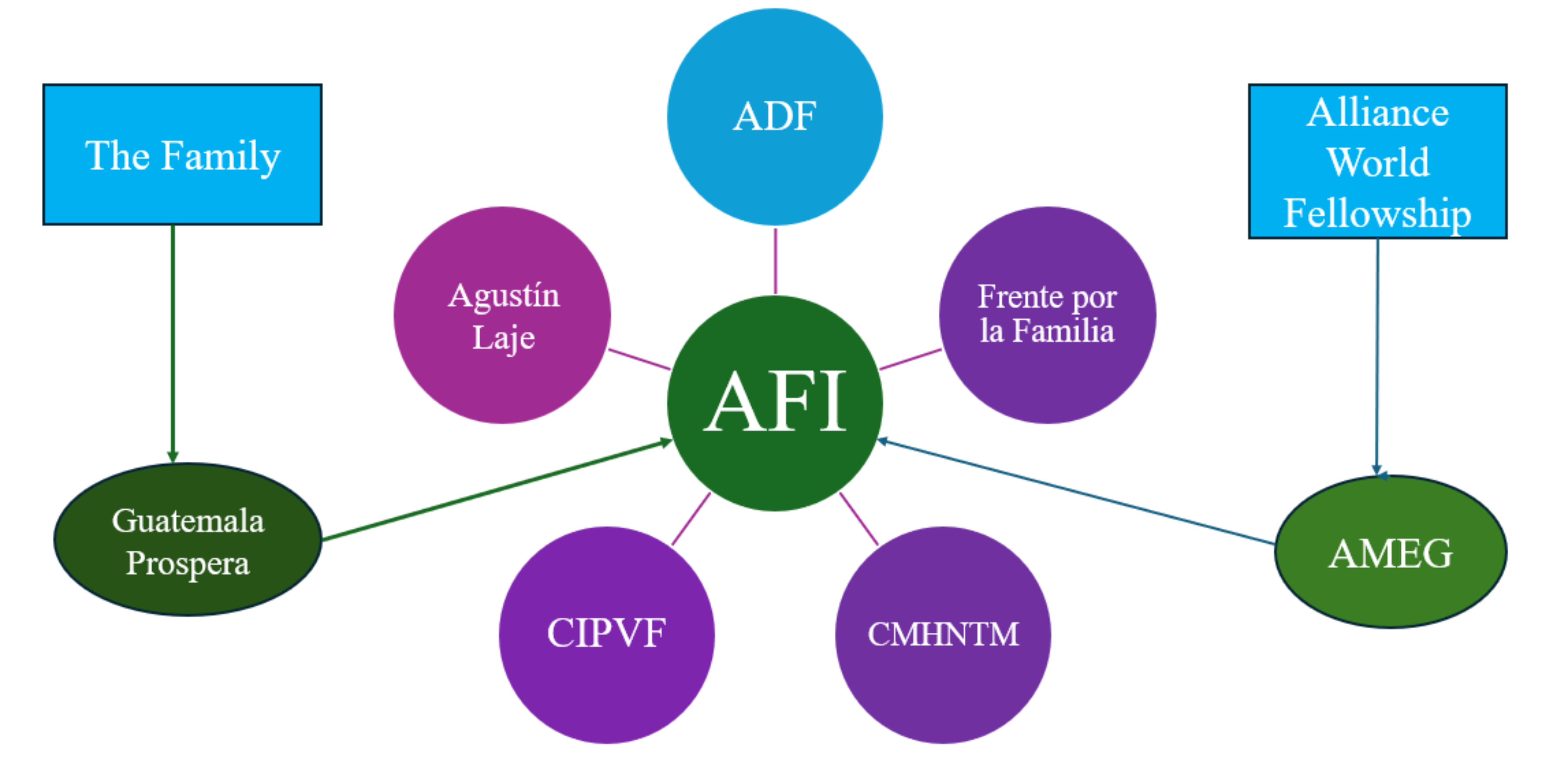

Deuxièmement, certains des acteurs clés du protestantisme guatémaltèque ont manifesté un vif intérêt pour les questions sociales, contribuant ainsi à l'établissement d'un « agenda évangélique », particulièrement depuis 2016[4]. L'accent est mis sur les questions d'identité sexuelle, de genre, d'avortement et les thématiques LGBT. Sur tous ces sujets, les groupes d'intérêt évangéliques qui font entendre leur voix rejoignent peu ou prou l'Église catholique. Reconstituer le parcours d'un projet de loi, l'initiative dite 5272, m'a permis d'identifier les acteurs de cette proposition controversée[5]. À l'aide d'outils d'analyse développés en France par Bruno Latour, entre autres, comme l'analyse des controverses, j'ai pu montrer que l'association qui chapeautait les différentes associations qui militaient pour cette loi, AFI (Association la Famille est importante) était étroitement liée à des groupes tant évangéliques que catholiques. Contrairement au Mexique, où ce sont des acteurs catholiques qui ont lancé le mouvement « La famille est importante », au Guatemala, ce sont davantage des acteurs évangéliques qui sont à l'œuvre. Mais sans le soutien de leurs coreligionnaires catholiques, les manifestations qui ont été régulièrement organisées entre 2018 et 2020 n'auraient pas connu un tel succès. De même, la puissance des médias évangéliques a facilité la diffusion de campagnes en faveur de cette loi, mais les médias catholiques ont également pris leur part dans cette affaire, bien qu’ils soient moins écoutés ou vus que leurs pairs évangéliques. Comme il a été noté dans d’autres pays, latinoaméricains (Peña Defago & alli, 2018) ou européens (Kuhar & Paternotte, 2018), des religions éloignées sur plusieurs plans peuvent mettre de côté leurs divergences pour coopérer en faveur d’un objectif commun. On peut parler, depuis les années 2010 en particulier, de la constitution d’une sorte d’internationale conservatrice (NODAL, 2019 ; Pastorini, 2023). Ces mouvements, pour divers qu’ils puissent être, sont souvent liés à des églises évangéliques et/ou catholiques (López Pacheco, 2021). Ce qui permet à des religions aux postures opposées de travailler ensemble tient aux thèmes communs auxquels ils s’opposent. Ce que Kováts et Põim (2015) nomment la « colle symbolique » et que Paternotte et Kuhar résument par les ‘3 N’ : « nature, nation, normalité » (Kuhar & Paternotte, 2018 : 319), dont la politiste étatsunienne Claire Rasmussen montre les liens discursifs et stratégiques complexes (Rasmussen, 2023). On trouve ici une dimension qui touche à une forme de “nationalisme chrétien” selon lequel la Nation doit être pure pour garantir un bon développement. Cette pureté sociale conduit la plupart du temps à définir le corps social comme homogène. Dès lors, une seule religion semble devoir s’imposer, de même qu’une seule perception ethnique (Fath, 2023). Il existe une dimension internationale de ces mouvements conservateurs nationalistes religieux, en particulier par une stratégie de pénétration des organisations internationales régionales, telles que l’OEA (Orego, 2024). Ces actions permettent à ces acteurs évangéliques à la fois de tenter d’influencer la conduite des programmes financés par ces organismes, et de se construire une légitimité. Au Guatemala, AFI met ainsi fréquemment en avant les liens qu’elle a établi avec des personnes ou ONGs participant à ces forums. Ils peuvent également jouer un rôle dans les nominations faites par les gouvernements nationaux au moment de choisir leur représentant au sein de ces organismes. Ainsi AFI s’est publiquement félicité de la réélection en juin 2023 du commissaire guatémaltèque Stuardo Ralón comme membre de la CIDH, le présentant comme un candidat ‘pro-vida’[6].

Schéma n°1 : réseau des organisations soutenant AFI

Source : élaboration personnelle

Le schéma ci-dessus fait apparaître le réseau des acteurs qui se trouvent autour de l’association guatémaltèque “Association la Famille est Importante”, qui sert de parapluie aux divers acteurs en faveur de la proposition de loi 5272. Comme on peut le constater, AFI se trouve au centre d’une constellation dont certaines parties sont guatémaltèques (en vert) latinoaméricaines (en violet) ou étasuniennes (en bleu). Ces coopérations se font donc à différents niveaux, national, régional et international. Se constituent ainsi de véritables “réseaux religieux transnationaux” (Colonomos, 1994 ; Haynes, 2012 ; Hurd, 2015). On y échange aussi bien des ressources symboliques que des fonds, des slogans et des formations. Tout cela est facilité par l’existence d’échanges entre les églises, évangéliques ou catholiques, depuis fort longtemps et sur des actions variées, de l’aide humanitaire à la musique en passant par le rôle des migrations dans ces mouvements (Capone et Salzbrunn, 2018). Au Guatemala, AFI et une des organisations-clés dans le fonctionnement de cette constellation de groupes de taille diverse, MENAP (Mouvement évangélique national d’action pastorale), représentent ainsi les ponts entre les acteurs évangéliques guatémaltèques et des organisations régionales, tel que le Congrès Interaméricain pour la Vie et la Famille, ou l’Alliance Defending Freedom. Ces deux dernières sont dominées par des groupes évangéliques. Mais AFI fait venir au Guatemala des conférenciers du Population Research Institute, fondé par un moine bénédiction et prêtre étatsunien, Paul Marx, en 1989. L’un de leurs intervenants favoris n’est autre que l’icône de la droite ultra-conservatrice argentine, Agustin Laje, qui est catholique. De ce point de vue donc, l’existence de AFI et les activités menées en faveur du projet de loi 5272 montre que les dissensions entre catholiques et évangéliques peuvent être surmontées par le biais d’un conservatisme commun, même si dans le cas guatémaltèque, l’initiative politique et la dimension internationale est nettement prise en charge par les acteurs évangéliques. En revanche, sur le plan national, le rôle de mobilisation des fidèles est mieux réparti. Les paroisses catholiques ont conservé un pouvoir de convocation des fidèles plus fort que bien des églises évangéliques. Dans ces dernières, les fidèles sont par ailleurs parfois réticents à aller manifester en public, à la fois par crainte de débordements que par une sorte de réflexe de respect de l’ordre public pour lequel la présence dans la rue ou sur une place convoque des représentations négatives.

B. De la difficulté de « faire communauté »

Il serait cependant pécher par optimisme que de postuler une sorte de grande réconciliation conservatrice entre catholiques et évangéliques. Tout d’abord parce que trois éléments font que le monde évangélique actuel est loin d’être uniforme.

D’une part en effet, l’espace évangélique guatémaltèque est relativement fragmenté. La multiplication des associations et autres groupements prétendant à la représentation des évangéliques au Guatemala témoigne de cet éclatement. Ainsi aux côtés de l’Association Evangélique du Guatemala (AEG), fondée dans dès 1937, on trouve aujourd’hui au moins cinq autres acteurs qui tous prétendent à exprimer la voix d’une partie de l’espace évangélique. Tel est le cas de MENAP (Mouvement Evangélique National d’Action Pastorale), créé en 2011 en réaction à la perception de la TVA appliquée aux activités commerciales des Églises évangéliques. La pandémie de COVID a également été l’occasion de voir apparaître un nouveau groupement, le COEGUA (Comité Évangélique du Guatemala), formé de pasteurs mécontents de ne pas pouvoir rouvrir les lieux de culte plus rapidement, et très orientés à droite. On ne peut que constater que ces diverses associations résultent plus de la défense des intérêts des pasteurs ou de certaines catégories d’églises plutôt que ‘des évangéliques’ en général. D’une certaine manière, ces groupes ressemblent beaucoup aux partis politiques guatémaltèques, qui semblent plus destinés à satisfaire les égos de leurs dirigeants qu’à servir de plateforme programmatique (Parthenay, 2020, p. 77, 85, 117).

Cette fragmentation visible des courants évangéliques dominants occulte une variété plus grande sur le plan théologique qu’il n’est habituellement conçu. Il existe ainsi une théologie sociale évangélique, formée dans les années 1950 et plus encore au cours des deux décennies suivantes, que l'on peut résumer sous le nom de « Mission intégrale ». Cette approche, fondée par un groupe de théologiens et de pasteurs évangéliques latino-américains tels que le Péruvien Samuel Escobar, l'Équatorien René Padilla ou le Salvadorien Emilio Núñez, s'enracine dans le désir de réconcilier la théologie évangélique de la mission et la réalité sociale à laquelle ces pasteurs furent confrontés en Amérique latine dans les années cinquante et soixante (Kirkpatrick, 2016, 2019). Bien que ces penseurs aient voulu s’en maintenir à distance, la proximité intellectuelle avec la théologie de la libération est réelle, quoique privée de sa dimension politique. Il y a donc aussi des « évangéliques de gauche » (Maire, 2024), qui sont ouverts au dialogue interreligieux, que ce soit avec le catholicisme ou les cultes traditionnels. Leur très faible nombre au Guatemala ne leur permet pas de peser sur le débat public, mais ils disposent d’un séminaire, le plus petit, et tentent de faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux. De même il existe une réflexion théologique qui tente de concilier évangélisme et concepts indigènes, voie largement ignorée mais qui, au Guatemala, recueille l’attention d’une partie des populations indigènes.

Au demeurant, il convient peut-être de se méfier d’une tendance à se focaliser sur le discours des pasteurs, surtout ceux qui jouissent d’un accès aux médias, en oubliant que chaque fidèle est libre de ses opinions. Le “tourisme religieux”, qui consiste pour des fidèles à picorer d’une église à l’autre au gré de ses envies, de ses besoins ou de ses réactions, souligne l’absence de contrôle réel des pasteurs sur leurs congrégations. La forte concurrence entre des églises qui se disputent les croyants est la preuve autant de la vitalité du mouvement évangélique que des limites que sa croissance peut avoir atteint. On en trouve une preuve dans le troisième élément qui illustre la puissance limitée des ‘évangéliques’ : le choix électoral. Cela renvoie à la question d’un ‘vote évangélique’. De ce point, les résultats de l’élection présidentielle de 2023 conduisent à l’idée que évangéliques et catholiques ont été capables d’opter pour un même candidat, de gauche modérée, Bernardo Arévalo et sa colistière Karine Herrera. Bien que cela soit déjà un peu surprenant pour les électeurs catholiques, la gauche n’ayant pas aussi bonne presse auprès de cet électorat qu’on ne le pense, ce l’est encore plus dans le cas des électeurs évangéliques. D’une part, parce que, comme il a été rappelé, la relation historique entre idées progressistes et évangéliques montre une distance certaine. Ce n’est pas la dimension sociale qui fait obstacle en elle-même, les églises protestantes et évangéliques ayant très souvent œuvré en la matière. C’est plutôt la dimension étatique de l’action sociale, perçue comme un pouvoir excessif accordé à l’État, qui manifeste une forme de rejet libéral de l’intervention gouvernementale, à tout le moins de prudence envers le rôle accordé à l’État. L’influence des courants conservateurs étasuniens n’est pas étrangère à cette attitude. Mais l’existence au cours de nombreuses décennies, de gouvernements militaires et/ou autoritaires ne plaide pas non plus auprès des électeurs pour une confiance démesurée envers l’État, pas plus que la délégitimation du corps politique, miné par les affaires de corruption.

D’autre part, de nombreux pasteurs de premier plan se sont, lors de la campagne de 2023, et surtout au moment de l’entre-deux tours, prononcés contre le candidat de gauche de manière nette, voire agressive. Certains ont ainsi prédit un avenir sombre pour le pays, allant de l'interdiction de la liberté religieuse à l'apocalypse si ce candidat était élu. Ces discours, ainsi que ceux de leurs alliés politiquement conservateurs au niveau local, s’appuyaient sur des thèmes typiques de l'époque de la guerre civile. L'anticommunisme le plus élémentaire est réapparu. Et pourtant, le candidat et sa vice-présidente ont été élus avec une assez large majorité. L’étude de la cartographie électorale fait apparaître que le vote en faveur de Bernardo Arévalo et de sa colistière a été élevé aussi bien dans des zones catholiques que dans d’autres à dominante évangélique. Ainsi les zones à très forte concentration évangélique, autour de la capitale par exemple, ont largement voté en faveur du binôme de gauche, alors même que plusieurs pasteurs forts connus, à la tête des mégachurches de la capitale, avaient mené campagne contre eux. La remarque vaut pour plusieurs municipalités de la zone pacifique, ou de la frontière salvadorienne Le ‘vote évangélique’ n’aura pas fonctionné à plein, ce qui montre bien que les électeurs et électrices conservent une autonomie plus grande que les médias et les acteurs politiques semblent penser. Il y a à cela plusieurs facteurs. La lente élévation du niveau éducatif et l’arrivée à l’âge du vote de générations plus jeunes a, par exemple, pu rapprocher des positions auparavant plus tranchées en matière électorale et a sans doute favorisé un vote mieux éclairé ou plus ouvert à des thématiques progressistes. La très forte personnalisation des partis habituels, UNE au centre-droit, Valor - le parti donc la candidate présidentielle n’était autre que la fille du général Rios Montt- et Vamos à droite, et l’absence de réelles propositions de ces acteurs a sûrement joué en faveur de Semilla, le parti de Bernardo Arévalo, dont la plateforme programmatique était sans conteste la plus réfléchie et la plus fournie.

Face aux manœuvres diverses qui ont tenté d’empêcher, avant puis après l’élection d’août 2023, l’arrivée au pouvoir du candidat de gauche, en invoquant toutes sortes de raisons visant à invalider le scrutin, les organisations évangéliques se sont souvent contentées d’en appeler au « respect de l’ordre démocratique », sans qu’il soit bien clair ce qu’était cet ordre. À l’inverse, l'Église catholique s’est montrée nettement plus claire dans le soutien au nouveau président élu. Au niveau du discours politique, et si l'on ne tient compte que des acteurs évangéliques qui se sont exprimés (une majorité est d'ailleurs restée silencieuse), on aurait pu avoir le sentiment de revivre une division politique sur une base religieuse. C'est ce qu'ont également montré les grandes manifestations d'octobre 2023, qui ont défendu le résultat des élections contre les tentatives de remise en question de ses effets. Sous l'impulsion d'organisations indigènes, souvent soutenues par des responsables catholiques, trois semaines de troubles ont secoué le pays. Lors des manifestations avec les syndicats et les agriculteurs, les citoyens ordinaires ou les acteurs sociaux, un évêque était plus susceptible d'être vu sur les carrefours occupés que des pasteurs, à l'exception des ceux qui défendent les communautés autochtones, minoritaires. La réactivation d’une rhétorique typique du conflit civil a montré que les vieux réflexes n’étaient pas encore oubliés, en particulier les slogans anticommunistes brandis à l’encontre du président élu et des députés de son parti. Pour beaucoup de conservateurs, catholiques comme évangéliques, le soutien le plus net au président élu vient des indigènes, ce qui remet à l’ordre du jour la division ethnique et non seulement religieuse du pays. Cette réactivation d’une lecture politique sur fond de division religieuse montre que les schèmes du passé ne sont pas complètement dépassés.

CONCLUSION

On peut donc difficilement conclure que l'inimitié religieuse héréditaire se trouve désormais remplacée par un esprit de coopération œcuménique harmonieuse. L’opposition initiale entre évangéliques et catholiques serait-elle n’apparaît pas totalement obsolète. Il semble tout d’abord évident qu’elle ne peut occulter les nombreux autres facteurs d’une partition sociale dont les fondements se trouvent ailleurs que dans la dimension religieuse. Les divisions internes au sein du monde protestant et/ou évangélique sont nombreuses et fortes. L'alliance pragmatique entre catholiques et évangéliques sur les questions conservatrices impliquant la morale sexuelle est réelle, mais elle ne s'applique pas automatiquement à toutes les autres questions qui motivent les électeurs lorsqu'ils prennent une décision démocratique. La question de la mémoire reste une plaie vive qu’un rien suffit à réactiver, nourrissant une défiance ancienne qui empêche les deux grands courants religieux d’unir leurs forces de manière concrète sur de nombreux sujets. Le conservatisme relatif d’une partie d’entre eux ne fournit pas non plus le terreau de réflexions qui seraient à même de nourrir un discours politique réconciliateur propre à se focaliser sur les vrais enjeux du pays : inégalités fortes, développement insuffisant, défis de santé et d’éducation.

Sur un plan intellectuel, il est important de remarquer que la source d’une pensée renouvelée face aux enjeux du Guatemala contemporain se trouve plutôt sur le flanc gauche, lequel se trouve plus représenté du côté catholique que de celui évangélique. Que ce soit à propos d’égalité hommes-femmes, d’écologie ou de droits des groupes minoritaires, les grandes Églises évangéliques font preuve d’un traditionalisme flagrant. L’Église catholique, autrefois en pointe, a été mise au pas, et ses éléments les plus novateurs ne contrebalancent plus aussi facilement ceux en faveur d’une posture plus conservatrice comme le relevait déjà la théologienne féministe Geraldina Céspedes dans une interview (Quintela, 2019). Par ailleurs, toute évolution sociale du pays ne saurait avoir lieu sans tenir compte des populations indigènes et de leurs représentants. Là aussi, l’Église catholique se montre plus ouverte que bien des pasteurs, lesquels diabolisent encore souvent les pratiques traditionnelles, ce qui rend le dialogue entre ces communautés fort compliqué. En matière interreligieuse donc, les échanges restent modestes. Il existe par exemple un « Conseil œcuménique des Églises », mais aucune des grandes Églises évangéliques ni aucune des organisations les plus importantes de ce courant n'en font partie. Il est peu présent dans les médias et n'exerce pas d'influence sur les débats publics. Le discours conservateur hégémonique est incontestablement une des sources du manque d’inclusion de la société guatémaltèque.

Le Guatemala se trouve enfin encore aux prises tant avec l’héritage colonial qu’avec celui de la guerre civile, et les Églises catholique et évangéliques n’ont pas réellement ouvert ce chapitre de leur relation, la première exerçant une sorte de magistère morale sur la question, tandis que les secondes au mieux ignorent la question, au pire soutiennent les actions menées par les forces armées lors de cette période. On peut donc considérer que la construction d’une communauté réellement nationale est encore un objectif à atteindre au Guatemala. Dans la mesure où les Eglises, quelles qu’elles soient, exercent une influence notable sur la population, et sont une des rares institutions à jouir d’un taux élevé de confiance et de légitimité, leur participation active dans la vie démocratique est importante. Leurs difficultés à reconnaître la diversité et à adopter des postures conciliantes entravent donc cette dernière. Leur influence sur le système éducatif, primaire, secondaire et universitaire, laisse peu de place à une sécularisation à venir qui favoriserait la prise en compte de la diversité de la population. Il se pourrait que les changements viennent de la forte diaspora guatémaltèque, car les contacts avec d’autres sociétés pourraient modifier les comportements. La montée des mouvements religieux conservateurs en Amérique Latine comme aux Etats-Unis ne prêtent pas cependant à un excès d’optimisme en la matière. Au terme de cette étude, on ne peut que constater une amélioration des relations entre évangéliques et catholiques, mais principalement entre les éléments conservateurs. Il n’est pas sûr que la démocratie en sorte renforcée, si l’on définit celle-ci comme nécessairement inclusive.

Notes de fin

[1] On peut relever à cet égard la béatification par le Vatican de plusieurs ‘martyrs de la foi’ guatémaltèques, dont beaucoup étaient membres ou liés à l’Action Catholique. Le Pape François déclara ainsi martyrs un groupe de dix prêtres et laïcs en 2020 et célébra leur élévation à ce statut en 2021 (http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2020.html )

[2] Les “Aldeas Modelo” ou “pôles de développement” selon la terminologie officielle, furent des lotissements placés sous contrôle de l’armée dans le but affiché d’offrir un hébergement aux populations déplacées, volontairement ou non, lors du conflit civil (Lopez Bracamonte & Manyari, 2021). En réalité il s’agissait de placer cette dernière sous le contrôle strict des militaires, privant les guérillas d’un soutien potentiel et souvent imaginaire. Rassemblés ainsi, nombre de paysans furent contraints de s’enrôler dans la milice des Patrouilles d’Auto-Défense (PAC) (Salomon, 1994) et incités à se convertir au protestantisme évangélique (Salamanca Villamizar, 2015 ; Garcia Vettorazzi, 2022).

[3] Il s’agit du SETECA, le plus ancien et le plus important séminaire protestant du Guatemala, du CEDEPCA, l’un des rares à présenter une théologie progressiste et du SETEGUA, le séminaire baptiste du Guatemala, tous installés dans la capitale. Les groupes de formation de pasteurs étudiés étaient situés dans des villes de province : un à Nentón (département de San Marcos), un à Huehuetenango (département éponyme) et un à Mazatenango (département de Suchitepéquez). A ceux-là s’est ajouté un groupe de pasteurs du SETECA.

[4] En particulier, une sorte de “panique morale” régionale apparut en raison de la question posée par le gouvernement du Costa Rica à la Cour Américaine des Droits de l’Homme concernant la reconnaissance du mariage de personnes de même sexe. C’est à partir de cette date, le 16 mai 2016, et de la réponse de la Cour datée du 24 novembre 2017 et notifiée officiellement au Costa Rica et “à tout Etat membre de la Convention” en janvier 2018, que l’on constate une mobilisation conservatrice au Guatemala. D'autres mouvements s’inscrivent dans cette perspective, au Mexique ou au Pérou par exemple.

[5] La proposition de loi 5272 fut présentée au parlement guatémaltèque par le mouvement évangélique de pasteurs MENAP en 2017. Elle contenait des dispositions diverses tendant à interdire l’éducation sexuelle à l’école, à inscrire dans la Constitution la définition traditionnelle du mariage, à interdire toute forme d’avortement et conduisait à restreindre les droits sexuels et reproductifs des femmes. Adoptée après cinq années de tergiversations en mars 2022, elle fut archivée sur demande du Président de la République huit jours plus tard, alors même qu’il l’avait soutenue et célébrée. Ce parcours illustre à mon sens la force et les limites des acteurs évangéliques en matière politique, y compris sur un thème qui leur est souvent favorable.

[6] https://afiguatemala.com/triunfo-provida-comisionado-stuardo-ralon-se-reelige-para-un-segundo-periodo-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-cidh/ (23/06/2023). Cette même association peut soutenir un député de gauche lorsqu’il présente des réformes légales qui vont dans le sens d’une moralisation sexuelle, telle l’initiative 6430 portée par le député du parti de gauche Semilla, Raul Barrera, qui vise à réformer deux articles du Code Pénal guatémaltèque, élevant l’âge de la majorité sexuelle (âge de consentement) à 18 ans. Dans ce cas précis, la protection des mineurs rejoint une vision conservatrice de la famille et des acteurs a priori opposés peuvent s’unir. AFI est pourtant, en général, opposée au gouvernement de B. Arévalo et à ses députés. On constate ici que les frontières politiques sont fluctuantes et la dimension religieuse n’est pas forcément le critère idoine.

Bibliographie

Bastian Jean-Pierre (2008). “Les réponses de l’Église catholique à l’expansion du protestantisme en Amérique latine”. L’Ordinaire des Amériques [Online], 210 | 2008. URL http://journals.openedition.org/orda/2632 . Consulté le 12/09/2024.

Bastian Jean-Pierre (2017). “L’expansion contemporaine du pentecôtisme en Amérique latine : une lecture en termes de champ”, Caravelle [Online], 108 | 2017, Online since 01 June 2017. URL: http://journals.openedition.org/caravelle/2256 . Consulté le 12/09/2024.

Blancarte Roberto (2019) (coord.). Política, Religión y Violencia. ¿El retorno de los fundamentalismos?, UNAM, México.

Bendaña Perdomo Ricardo (2001). Ella es la que nosotros somos y mucho más, síntesis histórica del catolicismo guatemalteco, parte II: 1951-2001, Guatemala, Guatemala Ciudad, Librerías Artemis Edinter.

Bendaña Perdomo Ricardo (2010). La Iglesia en la historia de Guatemala, Guatemala, Guatemala Ciudad : Librerías Artemis Edinter.

Cal Montoya José Edgardo (2012). « La iglesia católica en Guatemala después de la reforma liberal: continuidades e incertidumbre de una recuperación 1878-1931. ». Dans Díaz Arias D., Viales Hurtado R. (eds.), Independencias, Estados y Política(s) en la Centroamérica del siglo XIX. Las huellas históricas del Bicentenario. Costa Rica, San José: Universidad de Costa Rica.

Cantón Delgado Manuela (1995). « Sobre la evolución histórica del protestantismo en Guatemala: de las primeras misiones a la nacionalización ». Anuario De Estudios Americanos, 52(1), 145–159. https://doi.org/10.3989/aeamer.1995.v52.i1.468 . Consulté le 25/10/2021.

Capone Stefania, Salzbrunn Monika (2018). « A l’écoute des transnationalisations religieuses », Civilisations [En ligne], 67 | 2018, mis en ligne le 01 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/civilisations/4721. Consulté le 10/09/2024.

Casey-Pariseault Matthew (2020). “La teología política del conservadurismo católico en el Perú contemporáneo”, Discursos del Sur, núm. 9, enero-julio, 2022, pp. 41-59, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Colonomos Ariel (1994). « Les évangélistes en Amérique Latine : De l’expression religieuse à la mobilisation sociale et politique transnationale ». Cultures & conflits, 15-16, pp.209-238. https://sciencespo.hal.science/hal-01009814v1/file/conflits-201-15-16-les-evangelistes-en-amerique-latine-de-l-expression-religieuse-a-la-mobilisation-sociale-et-politique-transnationale.pdf . Consult le 23/09/2024.

Copeland Nicholas (2019). The Democracy Development Machine, Neoliberalism, radical pessimism and authoritarian populism in Mayan Guatemala. Ithaca et Londres : Cornell University Press, United States.

Dary Claudia (2011). « Origen, Crecimiento y situación actual de las Iglesias evangélicas en Guatemala », communication lors de la rencontre trinationale Guatemala-El Salvador-Honduras, San Salvador, El Salvador, juin 2011.

De la Torre Renée (2020). “Genealogía de los movimientos religiosos conservadores y la política en México”, Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Campinas.

Fath Sébastien (2023). "Recompositions du nationalisme chrétien aux États-Unis". Bulletin de l'Observatoire international du religieux N°41 [en ligne]. https://obsreligion.cnrs.fr/bulletin/recompositions-du-nationalisme-chretien-aux-etats-unis/

Garcia-Ruiz Jesús, Michel Patrick (2012). Et Dieu sous-traita le salut au marché. De l’action des mouvements évangéliques en Amérique latine. Paris : Armand Colin.

García Vettorazzi, María Victoria. (2022). Religión, política y Guerra Fría en Guatemala. Revista Rupturas, 12(1), 256-281. https://dx.doi.org/10.22458/rr.v12i1.4003

Garrard-Burnett Virginia (1998). Protestantism in Guatemala: living in the New Jerusalem. Austin : University of Texas Press.

Garrard-Burnett Virginia (2010). Terror in the land of the Holy Spirit. New York : Oxford University Press.

Gaytán Felipe (2019). « La estridencia del patíbulo: conservadurismo, fundamentalismo y laicidad en América Latina » in Roberto Blancarte (coord.), Política, Religión y Violencia, UNAM, México, p. 109-128.

Goirand Camille (2020). « Des sociétés face à leur passé. Mémoires clivées, travail de justice et droits humains ». Documenter les violences, édité par Camille Goirand et Angélica Müller, Éditions de l’IHEAL, 2020, https://doi.org/10.4000/books.iheal.8972.

Gómez Díez Francisco Javier (2009). « La iglesia en Guatemala (1955-1980): esperanzas, frustraciones y crisis. » Comunicación y Hombre, Vol.., núm.5, pp.105-117. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129412636008 .

Haynes Jeffrey (2012). Religious transnational actors and soft power, Londres: Ashgate.

Hoenes del Pinal Eric (2010). “Notes on a Maya Apocalypse: Eschatology of the Guatemalan Civil War”, communication au Xe Congrès d’histoire des religions, Toronto, Canada.

Hurd Elizabeth (2015). Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion ; Princeton University Press.

Kirkpatrick David (2019). A Gospel for the Poor, Global Social Christianity and the Latin American Evangelical Left, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Kováts Eszter, Põim Maari (dir.) (2015). Gender as Symbolic Glue: The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-gender Mobilizations in Europe, Bruxelles / Budapest: Foundation for European Progressive Studies / Friedrich-Ebert-Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf . Consulté 12/08/2024.

Kruse Kévin (2015). One Nation under God. How Corporate America invented Christian America. New York: Basic Books.

Kuhar Roman, Paternotte David (dir.) (2018). Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l’égalité. Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

Le Bot Yvon (1977). Le pouvoir de l'Église en pays Quiché. In: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°28, La terre et les paysans en Amérique latine. pp. 225-243. DOI : https://doi.org/10.3406/carav.1977.2088

López Bracamonte, Fabiola Manyari (2021). Conflicto armado en Guatemala: reconstrucción histórica y memoria colectiva del pueblo maya chuj. Historia y MEMORIA, (22), 323-357. Epub November 01, 2021.https://doi.org/10.19053/20275137.n22.2021.10791

López Pacheco Jairo Antonio (2021). « La (re)irrupción del discurso de la «ideología de género» en América Latina. Protestas, atención del público y respuestas gubernamentales ». Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), vol. 60, pp. 145-177. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n60a07 . Consulté le 07/09/2024.

Maire Thierry (2024). « Les voies étroites d'un évangélisme de gauche au Guatemala ». Multitudes, "Évangéliques : combien de division ?" 2024/2 (n° 95), p. 64 à 70 [en ligne]. https://www.multitudes.net/les-voies-etroites-dun-evangelisme-de-gauche-au-guatemala/

Miller Hubert J. (1976). La Iglesia y el Estado en tiempos de Justo Rufino Barrios, (1871-1885). Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala.

NODAL (2019). “La Alianza internacional conservadora en América Latina”. Publié le 27/09/2019. https://www.nodal.am/2019/09/la-alianza-internacional-conservadora-en-america-latina/ Consulté le 21/09/2024.

Orego Torres Ely (2024). The Politics of Religious Freedom and the Role of Transnational Religious Networks in the Organization of American States (OAS), communication congrès ALACIP juillet 2024, Lisbonne.

Parthenay Kévin (2020), Crises en Amérique Latine. Les démocraties déracinées (2009-2019), A. Colin, Paris.

Pastorini Alejandra (2023). « El nuevo “giro a la derecha” en América Latina: luchas y resistencias », Revista Plaza Pública, Año 16 -Nº 29, Jul. 2023, p. 4-16. [en ligne]. Consulté le 23/09/2024.

Peñas Defago María Angélica, Morán Faúndes José Manuel, Vaggione Juan Marco (2018). Conservadurismos religiosos en el escenario global: amenazas y desafíos para los derechos LGBTI. Clacai Digital: Global Philanthropy Project. Disponible : https://www.academia.edu/37813111/Conservadurismos_Religiosos_en_el_Escenario_Global_Amenazas_y_Desaf%C3%ADos_para_los_Derechos_LGBTI?email_work_card=view-paper Consulté 16/08/2024.

Plaideau Charlotte (2008). « Les démons de la pauvreté. Ou la guerre néopentecôtiste contre les démons afro-brésiliens à Bahia (Brésil) », Recherches sociologiques et anthropologiques, 39-1, p. 165-178. Disponible : http://journals.openedition.org/rsa/425. Consulté 08/05/2024.

Quintela Carmen (2019). « Geraldina Céspedes : “¿porque no le llamamos madre a Dios?”. Agencia Ocote, publié le 28/10/2019. https://www.agenciaocote.com/blog/2019/10/28/geraldina-cespedes-por-que-no-le-llamamos-madre-a-dios/ . Consulté 16/03/2024.

Rasmussen Claire (2023). « Fertile Ground: The Biopolitics of Natalist Populism », ACME, 22(3), p.1069–1092. https://doi.org/10.7202/1102113ar Consulté le 12/09/2024.

Salamanca Villamizar Carlos Arturo (2015). «Los lugares de la memoria y de la acción política en Guatemala. Justicia transicional, políticas del reconocimiento y ficciones de secularismo », Revista de Estudios Sociales [En línea]. URL: http://journals.openedition.org/revestudsoc/8793 Consulté le 26/01/2023.

Solomon Joel A. (1994). Violencia institucional. Washington, D.C, USA: Centro para los Derechos Humanos de la Organización Conmemorativa "Robert F. Kennedy".

Thorsen Jakob (2016). « El impacto de la renovación carismática en la Iglesia Católica de Guatemala », Anuario de Estudios Centroamericanos, San José : Université du Costa Rica, vol. 42, pp. 213-236. https://www.redalyc.org/jatsRepo/152/15248437009/html/index.html. Consulté le 23/07/2018.

Villa Avendano Aneli (2022). Semillas de esperanza: participación de los jesuitas del CIAS en la guerra interna de Guatemala. Iberoforum, Revista de Ciencias Sociales, Nueva Época, 2(2), 1-47, Artículos, e000175. https://doi.org/10.48102/if.2022.v2.n2.175

Word Values Survey (2022). Haerpfer Christian, Inglehart Ronald, Moreno Alejandro, Welzel Christian, Kizilova Ksenyia, Diez-Medrano Jaime, Lagos Marta, Norris Pippa, Ponarin Eduard, Puranen Bi (eds.), World Values Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile Version 6.0. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi:10.14281/18241.24 . Consulté 11/08/2024.

Pour citer cet article :

Maire, T. (2025). Évangéliques et catholiques au Guatemala : de l'opposition frontale à une coopération prudente. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/articles-n-18/evangeliques.html

Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()

Avec le soutien du LER-Université Paris 8

Avec le soutien du LER-Université Paris 8